더 이상 ‘큰’ 문화를 외면할 수 없었다. 나라와 문화를 짚어야 했다. 12월 첫째 주 뉴스 큐레이션은 다소 무겁다. 그만큼 진지하다.

![]() 한 떨기 꽃잎 같던 서울

한 떨기 꽃잎 같던 서울

취직이나 창업이 아닌 ‘창직’(직업을 창조하다)이 대세라더니 ‘문화창작자’라는 직업도 있다. 문화창작자 전현주 씨가 한양도성을 걸었다. 높은 곳에 오르면 “야호!”라고 외칠 법도 한데 지나가던 사람들은 청와대가 어느 쪽이냐고만 묻는다. 어느 하루, 옛사람들은 해도 뜨기 전에 집을 나서 짚신과 고무신을 신고 도성 안팎을 걸었다. 산꼭대기에서 궁궐을 보고 ‘저기 우리 임금이 산다’고 감탄했다. 요즘 사람들은 감탄에 인색하다. 대통령이 사는 곳이 궁금해 먼 길 올라온 사람도 ‘야호’나 ‘히야’를 내뱉지 않는다. 눈 크게 뜨고 내려다보기만 한다. ‘둥근 모양 한 떨기 꽃잎’은 한양을 주제로 한 과거시험에서 나왔던 표현이다. 포근하고 아련하다. 오늘의 서울도 둥근 한 떨기 꽃잎 같을까? 성곽 어느 즈음에 윤동주 문학관이 있다. 도성길을 걷던 행인은 자연스럽게 그의 시를 떠올린다. 잊으려야 절대 잊히지 않는 구절을 읊조리면서 땀을 닦고, 또 닦는다. 입술을 침으로 적시고 오늘의 서울과 이 나라를 호명한다.

![]() 아무것도 하지말라

아무것도 하지말라

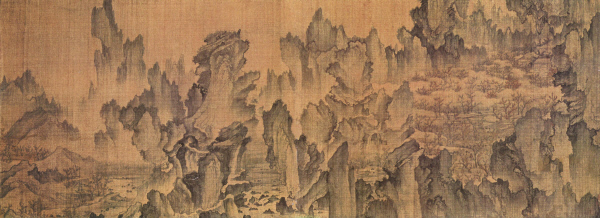

유교 경전 ‘예기’에 나오는 이념이다. 천하공전, 즉 진리가 행해지면 천하가 공적인 것이 되고 검증된 이들이 등용돼 믿을 수 있는 사회를 만든다는 뜻이다. 이상적이고, 비현실적인 이념일 수 있다. 예나 지금이나 이념의 실현은 어렵다. 나쁜 역사는 반복되고, 지겹게 되풀이된다. 정원의 뱃사공이었던 등평에게 빠져 억만금을 뿌린 문제가 있었고, 한언에게 빠져 온갖 혜택을 베풀다 그가 죽자 그의 동생으로 갈아탄 무제가 있었다. 무제는 신선술이니 방술이니 하는 도술에 현혹됐고, 어디선가 도깨비처럼 나타난 사이비 도사들은 불로장생을 위시해 욕망을 악용했다. 옛말에 ‘군주는 아무것도 하지 말라’는 요구가 있었다. 공자도, 한비자도, 도가에서도 군주는 아무것도 하지 않음으로써 능히 다스릴 수 있게 된다고 강조했다. 남을 이롭게 하기 위해서였다는 변명도 이타적 인간을 전제하면 믿을 게 못 된다. 모름지기 군주는 사리사욕에 휘둘리지 말고 아무것도 하지 않되, 욕망 다스리는 일을 게을리 해서는 안 된다. 이 나라의 군주가 배워야 할 것은 ‘베껴 읽기’가 아닌 ‘옛 것 읽기’ 습관이다.

![]() 사람됨에 기여하는 문화

사람됨에 기여하는 문화

여기, 팔순 노인의 말을 들어보자. 지난 50년간 영문학자이자 문학평론가로 활동했고, 문학과 예술, 정치, 사회에 두루 관심 보였던 인물이다. “문화 콘텐츠 장사였지 사람됨에 기여한 문화는 아니었다.” “자유와 규범 사이에도 질서는 있어야 한다.” “타인의 존중이 자신의 인간성에 충실한 것이다.” “거대한 우주에서 사람은 다 낮은 존재다. 진정한 자기 인식은 저절로 자기를 낮춘다.” 말로 내뱉는 것은 쉬울지도 모른다. 그런데 이 노인, 최근 200자 원고지 6만5000 장에 달하는, 19권의 전집을 출간했단다. 말 하는 건 그런대로 쉽다면, 글은 어떨까? 행동으로 옮기는 것은 또 어떻고? ‘상대방에게 아름답게 절하는 자세는 누구나 다 좋아한다’는 그의 마지막 문장을 곰곰 생각해본다. 말 따로, 행동 따로. 거짓 고갯짓, 거짓 참회, 거짓된 반성이 너무 많다.

![]() 지옥에 빠진 일상을 그림

지옥에 빠진 일상을 그림

있었다, 그런 그림이. 당시 SNS에서 난리가 났었다. 그 그림은 2014년 광주비엔날레 특별전에 걸리지 못했다. 마당에 건다는, 광장에 건다는 걸개그림. 민중의 해원과 공동체의 신명을 위해 그려 세상에 소개한다는 그림. 특별전에 걸리지 못한 이유는 다음과 같다. “아귀도와 같은 세상에서 고통당하는 민중의 모습을 풍자적으로 재구성했다.” 4대강, 촛불, 위안부, 강정, 팽목항이 요리조리, 시민군 청년과 바리데기 처녀가 음양으로 얽히고설켜있다. 작가는 불태우고 녹인다. 뾰족한 걸 세운 뒤 탁탁 내리친다. 2년 전의 이 그림은 지금, 어디서 무엇을 향해 존재하고 있을까. 다시 한 번 ‘세월오월’을 낱낱이 봐야 한다면 그 시간은 왜 지금, 여기여야 할까.

이재은(뉴스 큐레이터)

![[큐레이션 콕콕] 키워드로 보는 2020 코리아](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/kok01_s-351x185.jpg)

![[큐레이션 콕콕] 요즘, 편의점](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/191210_2_S-351x185.jpg)