평평한 지구보다 더 기이한 상상

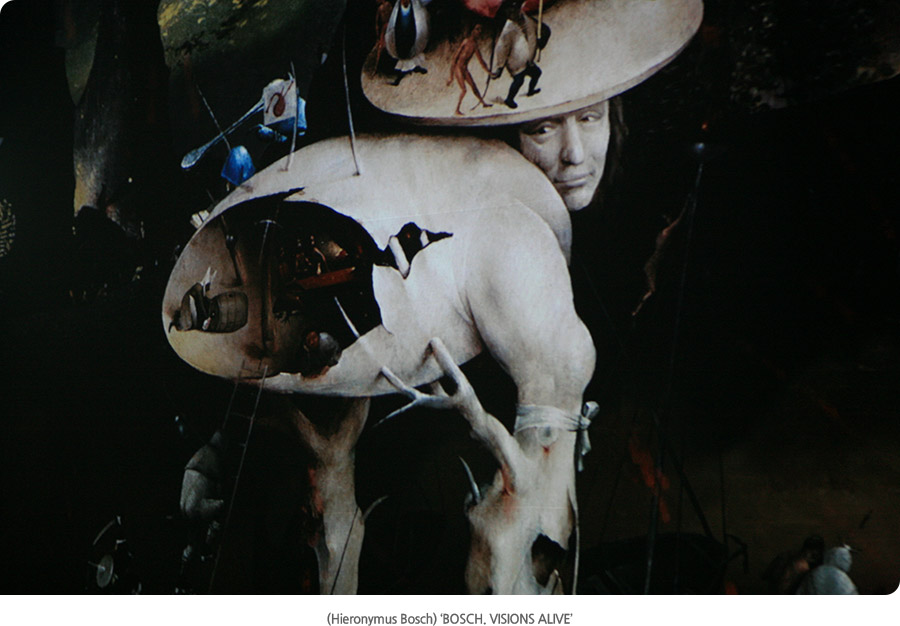

베를린을 걷다 말문이 턱 막히는 세상을 만났다. 갤러리, ‘알트 문즈(Alte Münze)’에서 열린 <BOSCH. VISIONS ALIVE> 전시다. 세상에나, 네덜란드에서 태어난 히에로니무스 보쉬(Hieronymus Bosch)는 내가 가장 좋아하는 화가다. 거리에서 우연히 발견한 포스터를 보자마자 그에게로 달려갔다. 입장료는 비쌌고, 전시 공간은 허름한 창고 같았지만 나는 꿈꾸듯 그에게 빠져들었다. 중세 시대의 그림이 멀티미디어 이미지로 변신했다. 쿠션에 기대 몸을 누이고 그림을 바라본다.

코끼리와 기린은 새하얗다. 물가의 유니콘은 물을 마신다. 사람들은 벌거벗은 채 딸기와 블루베리를 정신없이 집어 먹는다. 집채만 한 딸기와 블루베리다. 마음 같아선 나도 그들 사이에 달려들어 거대한 딸기를 먹고 싶지만 다가갈 수는 없다. 그들처럼 옷을 홀딱벗고 게걸스럽게 먹을 자신이 없다.

딸기는 포기하고, 하늘을 본다. 사람들은 거대한 새를 타고 파닥파닥 날아다닌다. 거대한 유리구슬이 연못에 둥둥 떠있다. 가만 보니 남녀가 구슬 안에서 사랑을 나눈다. 연못에 둥둥 떠 있는 유리구슬 안의 사랑이라니… 심지어 금이 쩍쩍 갔다. 금방 구슬은 깨져버리고 물 속으로 가라앉을지 모르는데 남녀는 개의치 않는다. 문득 나를 뚫어지게 바라보는 부엉이 눈과 마주쳤다. 심장이 덜컹거린다. 보면 안될 것이라도 보았나? 고작 부엉이 눈빛에 흔들리는 모습에 웃음이 났다. 구슬과 부엉이를 지나 걷다 보면 히에로니무스 보쉬도 만난다. 깨진 달걀껍질 같은 몸이다. 달걀껍질 안에서는 손가락만한 사람들이 술을 벌컥벌컥 마신다. 보쉬 몸 안에 들어간 사람들을 보자니 갑자기 내 몸 속에서도 사람들이 기어다니는 것 같다. 갑자기 온몸이 간질거린다.

보쉬는 1500년경 사람들이 지구를 평평하다고 생각하던 시절 이런 그림을 그리고, ‘쾌락의 동산’ (Tuin der lusten)이란 제목을 붙였다. 하지만 내가 지금 보는 건 움직이는 영상이다. 그것도 하나의 화면이 아닌 여러 개의 다발적 화면이다. 영상으로 바뀐 보쉬의 그림은 좀 더 기괴하고 자극적이다. 눈 앞에서 수녀옷을 입은 돼지, 하늘을 나는 물고기, 칼이 꽃힌 거대한 귀가 날아다니고 기묘한 노래가 흘러나온다. 보고 있자니 정신이 혼미해진다. 전혀 정상적으로 보이지 않는 상황을 바라보는데 나는 엉뚱하게도 마음이 설렌다. 난 왜 마음이 두근거릴까? 내가 늘 그리고 싶었던 기이하지만 유머러스한 그림과 닮았기 때문이다. 엉덩이에 장미꽃이 꽃힌 남자가 내 주변을 둥둥 떠다닌다. 엉덩이와 장미꽃이라니… 남자는 고통을 느끼겠지만 나는 웃음을 참을 수 없다. 질투가 날만큼 보쉬의 엉뚱한 상상력이 부럽다. 더욱 놀라운건 그가 레오나르도 다빈치와 같은 시대를 살았다는 사실이다. 그는 중세에 어떻게 이런 상상을 했을까? 보쉬는 죽음 후의 세계가 무척 궁금했던 모양이다. 그렇지 않고서야 사후 세상을 이렇게 집요하게 그려낼 수 있나? 그의 상상대로 죽음 후에는 과연 이런 세상이 펼쳐질까? 내가 죽으면 나도 ‘쾌락의 동산’에 가게 될까?

축 처진, 뭉뚝한 어깨 위의 슬픔보쉬 그림을 보다 보니 베를린 홈볼트 대학 근처, 노이에 바헤(Neue Wache)에서 만난 케테 콜비츠(Kethe Kollwitz)가 떠오른다.

1867년 독일 출생의 케테콜비츠는 1,2차 세계대전을 겪으며 아들과 손자를 연이어 잃은 후 ‘죽은 아들과 엄마’(Pietà)’라는 작품을 만들었다. 제목 그대로다. 엄마가 어깨를 주욱 늘어트리고 죽은 아들을 안고 있는 모습이다. 아들을 잃은 엄마라고 하기에는 너무 담담한 모습이라 가슴이 더 먹먹하다. 세상을 원망하며 절규할 법도 한데 가만히 고개를 숙이고 그저 아들을 바라볼뿐이다. 그녀를 만난 곳은 홈볼트 대학 인근의 거리다. 혼잡한 거리 한 복판에 있는 노이에 바헤 건물에 우연히 들어섰을 때 ‘죽은 아들과 엄마’와 마주쳤다.

넓은 실내에는 오직 엄마와 아들, 그리고 나뿐이다. 생각지도 못한 장소에서 느닷없이 작품과 마주했다. 당황스럽다. 게다가 짐작하기도 힘든 슬픈 이야기인 탓에 더욱 곤혹스럽다. 실내는 시끄러운 바깥 거리와 다르게 엄숙하고 고요하다. 엄마와 아들을 다시 찬찬히 바라본다. 고개를 숙인데다 머리를 감싼 스카프 때문에 표정은 잘 보이지 않는다. 슬픔에 빠진 얼굴을 보이고 싶지 않을지도 모르겠다. 축 처진, 유난히 뭉뚝해보이는 어깨에 모든 슬픔을 올려놓은 것 같다. 아들의 바짝 마른 종아리도 눈에 띈다. 전쟁의 화염 속에서 얼마나 고생이 많았을까? 아들의 마른 몸을 보니 가슴이 아프다. 엄마 머리 위의 동그란 천창에서 햇살이 내리쬔다. 마치 천국에서 떨어지는 빛 같다. 햇살이 그들에게 위로가 되기를…

내가 ‘죽은 아들과 엄마’를 혹은 느닷없이 만난 것처럼 케테 콜비츠는 아들, 손자를 갑작스레 떠나보냈을 것이다.

보쉬가 죽음 후 세상을 그려냈다면 케테 콜비츠는 아들과 손자를 떠나보낸 엄마의 슬픔을 담담하게 표현했다. 아들과 손자는 어떤 마음으로 전쟁에 나갔을까? 자발적인 참전일까? 참전해야만 했을까? 나라면 어땠을까? 베를린 거리 한복판에서 어머니의 축 처진 어깨에 놓인 슬픔을 마주하며 살아남은 자, 그리고 떠난 자들의 심정을 헤아린다.

따뜻한 노란색 천으로 감싸진 누에고치의 심정 전쟁의 아픔을 보여주는 또 다른 공간이 있다. 베를린 유대인 박물관(Jüdisches Museum Berlin)이다. 위에서 바라본 건물도, 대각선으로 과감하게 뚫려있는 창문도 칼로 베어놓은 모양이다. 건물의 유명세 때문에 내가 너무 큰 기대를 했나? 칼집을 내어 박물관 전체를 잘라 놓은것 같아 나는 좀 섬뜩하다. 박물관 내부 전시를 보려면 정해진 동선으로만 이동해야 하는 것도 다소 강요처럼 느껴진다. 수용소에 끌려가기 전 유대인들이 남긴 편지와 물건을 살펴보고, 음성으로 흘러나오는 이야기를 들었다. 갖가지 사연을 읽다보니 마음이 아프지만 너무 세련되게 슬픔을 포장한 느낌을 지울 수 없다. 한편, 정해진 동선으로 걷다 보면 유대인의 역사를 시대별로 살펴보게 되는데 이를 통해 당시 유대인들의 상황을 잘 이해할 수도 있지만 동시에 그들의 입장에서 지나치게 슬픔을 강요받는 기분이다.

홀로코스터 타워에 들어가니 캄캄한 어둠 속에서 한 줄기 빛이 벽을 타고 내려온다. 어둡고 고요한 곳에서 한줄기 빛을 바라보고 있으니 아이러니하게도 천국으로 가는 입구 같다. 너무나 비극적인 사건을 너무나 은유적으로 표현한 공간 탓에 나로선 조금 불편하다. 말로 형언할 수 없는 비극을 세련되게 포장해 죽음을 홍보하는 듯한 기분이 들기 때문이다.

박물관의 대대적인 상설전시보다 내게 더 와 닿은건 지하에서 전시 중인 스페인 작가 요그질(Jorge Gil)의 크리살리다스(Crisalidas)라는 작품이다. 크리살리다스는 스페인어로 번데기, 누에고치다. 제목 그대로 노란색 누에고치 안에 사람이 꽁꽁 묶인 채 거꾸로 매달려 있다. 노란색 담요 같은 천이 몸을 감쌌으니 따뜻할 법도 하지만 거꾸로 매달려 있다는게 마음에 걸린다. 그 옆에는 누에고치 허물뿐이다. 사람은 어디로 갔을까? 누에고치를 계속 보고 있으려니 내가 꼭 거꾸로 매달린 채 꼼짝달싹 못할 것 같은 기분이다. 몸이 꽉꽉 조여 너무 답답하고, 여기서 떨어지면 어떡하지 불안하고, 피가 머리쪽으로 쏠려 힘들어, 엄마, 도와달라고 말하고 싶다. 하지만 이 시간이 지나면 언젠가 날아오를 수 있을까? 그런데, 언제까지 기다려야 하지? 수많은 목소리가 아우성친다. 수용소에 끌려간 유대인들 심정이 크리살리다스를 봤을 때 내 기분과 조금은 비슷하지 않을까 싶다.

마치 영원히 죽지않을 듯

다시 보쉬의 ‘쾌락의 동산’을 떠올린다. 물가에선 괴기스러운 물고기가 뭍으로 걸어 나온다. 물고기에 잡아 먹히는 사람들, 생전 많이 먹은 죄로 음식을 토해내는 사람들, 엉덩이에 꽃힌 나팔 때문에 괴로운 사람들, 하프에 온몸이 감겨 고통받는 사람들을 바라본다. 보쉬가 살았던 시대에는 맛있는 음식을 먹고, 좋은 음악을 연주하는 게 죄악시 되었을까? 그는 왜 악기로 고문당하는 사람을 그렸을까? 보쉬가 상상한 세계는 몽환적인 동시에 기괴하며, 삶은 악으로 둘러쌓여 있다. 과연 그럴까? 인간은 사악하기에 전쟁을 하고, 케테 콜비츠는 아들과 손자를 잃어야만 했을까? 미래에 또 다시 홀로코스터 같은 비극이 일어날까?

햇살 좋은 어느날, 베를린에서 마주한 세 가지 죽음이 내내 머릿속을 떠나지 않는다. 훗날 나는 과연 어떤 죽음을 맞을까? 나 또한 보쉬가 그린 쾌락 아닌 쾌락의 동산에 가게 될까? 나는 보쉬 아닌 내가 상상한 세상으로 가고 싶다. 그곳이 어떤 세상인지는 잘 모르겠지만 말이다. 내가 죽음에 대한 작업을 이어가는 이유다. 쉽지 않다. 하지만 언젠가 죽는다는 사실을 알면서 하루하루를 의미있게 살려고 애쓰다 보면 그 세상에 대해 좀 더 알게 되지 않을까? 영원히 죽지 않을 듯 살다보면 말이다.

글ㆍ사진/ 이승연

나는 사라져도 내 이야기가 이야기로 남는다면? 나는 이런 상상으로 작업을 이어간다. 미래의 이야기를 담은 상상의 작업으로 현재를 신화로서 기록하는 것, 이것이 기이한 듯 보이지만 명랑한 내 작업이다. 서울 및 런던, 독일에서 활동 중이며 현재 영국 작가 알렉산더 어거스투스와 함께 ‘더 바이트백 무브먼트’ 라는 이름의 아티스트 듀오로도 활동하고 있다. 현재 인천문화재단의 지원으로 베를린 ZK/U 레지던시에 입주 중이다. 이승연 ![]()

![[큐레이션 콕콕] 키워드로 보는 2020 코리아](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/kok01_s-351x185.jpg)

![[큐레이션 콕콕] 요즘, 편의점](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/191210_2_S-351x185.jpg)