독일에서 하는 흥정

“흠, 최소 2주에서 3주정도 걸리겠는데요? 그림이 꽤 섬세해 생각보다 오래 걸릴 것 같아요’

베를린 동부 외각에 위치한 레이저 컷팅 회사(LKM-GmbH)에서 받은 연락이다. 영어에서 독어로 구글 번역기를 돌려가며 이메일을 주고 받고 인턴의 도움을 받아 통화를 한 후 며칠을 기다리고 기다린 끝에 받은 연락이다. 앞이 캄캄해졌다. 다음 주 오픈하우스에 맞춰서 작품설치를 하려면 최소 일주일내로 컷팅이 되어야 하는데 어떡해야 하나? 기계에 버튼만 누르면 알아서 잘라주는 아주 간단한 일인데, 이게 왜 2주씩이나 걸린다는 거지? 게다가 가격도 한국과 비교해서 훨씬 비싸게 느껴졌다. 어휴 한국이라면 넉넉히 3일이면 충분할텐데.. 결국 사무실 문을 두드렸다.

한나, 오늘 너를 하루만 빌릴 수 있을까?(Hanna, Can I borrow you one day?)

“응? 나를 빌린다고?”

어, 우리가 너무 급해서 말이지, 아무래도 LKM을 직접 가야 할 것 같은데 알렉스도 그렇고 나도 그렇고 독어를 못해서 말이야.

결국 사무실에 양해를 구하고 인턴 한나(Hanna)와 레지던시에서 한시간 거리인 LKM을 찾아갔다. 도착해 보니LKM은 생각보다 매우 큰 레이저컷팅 회사다. 철이 잘라지는 괴음과 공장안을 바쁘게 돌아다니는 사람들, 그리고 새하얀 곱슬 머리를 한 채 무표정하게 이야기하는 담당자를 보고 주눅이 들었다. 그런데 이야기를 나누다 보니 대화 내내 가격도 들쑥 날쑥 약속한 날짜도 들쑥 날쑥이다. 아니 내가 아는 독일인의 이미지와 너무 다르잖아? 간결하고 직설적이고 정직한 독일인의 이미지는 착각이었던가? 어쨌든 결과적으론 가격은 처음에 생각한 것보다 3분의 1일 이상이 줄었고 컷팅은 바로 내일 가져갈 수 있다고 한다. 독일에서도 흥정이 된다는 사실은 정말 의외다. 팁이 있다면 독어를 할 줄 아는 친구와 같이 갈 것, 그리고 상냥한 얼굴로 예산을 먼저 이야기 하지 말 것 두 가지다.

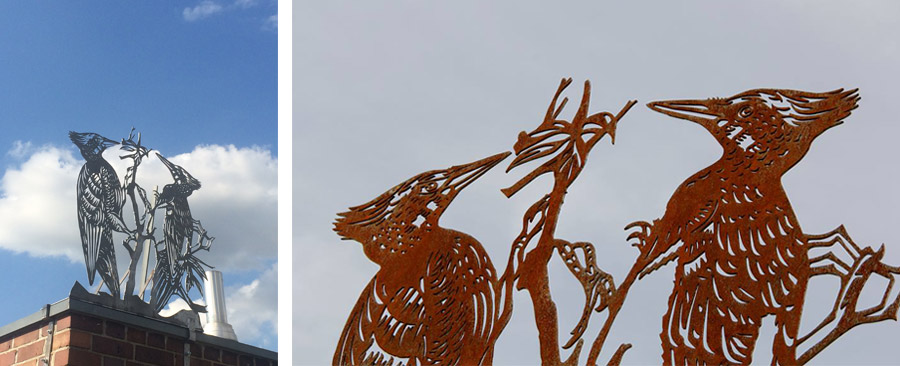

하룻밤의 마법

다음날 컷팅이 다 끝났다는 연락을 받고 운반을 위해 벤을 빌렸다. 베를린에는 포니밥(Pony Bob)이란 앱이 있는데 무거운 짐을 운반해주는 소셜 네트워크다. 필요한 날짜와 시간, 장소를 올려놓으면 가능한 사람이 연락을 해온다. 베를린 시내에서 짐을 옮길 경우 택시를 타는것보다 훨 저렴해 작가들이 주로 이용한다고 한다. 참고로 가격은1시간에 30유로지만 짐의 무게. 거리에 따라 흥정역시 가능하다. 우리 역시 포니밥에서 온 사람과 같이 갓 잘라진 반짝반짝한 철을 받아 레지던시로 돌아왔다. 철은 바로 잘랐을 때는 깨끗한 은회색이다. 그러나 시간이 흐르면서 점점 거무스름하게 변한다. 그리고 어느정도 시간이 흐르면 붉게 부식이 되기 시작한다. 작품이 설치 될 베를린 레지던시는 기차역을 개조해 만든곳이라 철근 기둥, 벽돌 벽, 바닥 콘크리트등이 거칠게 노출이 되어있다. 그래서 이에 어울리는 자연스럽게 부식된 붉은색의 철 작품을 옥상에 설치하고 싶었다. 그래서 철을 인위적으로 부식시키기 위해 물뿌리게에 소금물을 담아 칙칙 뿌렸다. 소금물 때문에 부식이 빨라지기 때문이다. 달밤에 옥상지붕에 올라가 비닐 장갑을 낀 채 진지한 표정으로 작품에 소금물을 뿌리는 모습이란…하하하…기괴하면서 우스꽝스럽다. 그날 밤 폭우가 내렸다. 소금물을 뿌려 옥상에 세워둔 상태라 걱정이 되어 다음날 아침 일어나자마자 밖으로 나갔다. 맙소사, 하룻밤 사이에 철이 빨갛게 부식이 되다니..나도 모르게 꺅 소리를 질렀다. 내가 제일 좋아하는 코르텐스틸의 붉은색, 너무 매혹적이다. 아직은 완벽히 부식이 안되서 부분 부분 본색이 섞여있긴 했지만 이건 설치 후 천천히 자연스럽게 부식되는게 나을것 같아 그대로 지붕에 설치하기 위해 준비를 시작했다. 하룻밤새 마술처럼 변해버린 붉으스름한 철을 보고 있으니 내가 마치 연금술을 부린것만 같은 착각이 든다.

레지던시의 세모지붕

지붕에 비스듬히 앉아 레지던시를 내려다보니 기분이 상쾌하다. 다만 지붕으로 올라가는 길은 몹시 험난하다. 우선 건물 2층으로 올라가 오른쪽 끝 막다른 벽으로 간다. 그리고 천장에 대롱 대롱 매달린 고리를 주욱 밀면 천장으로 향하는 문이 열린다. 열린 문쪽으로 3단 사다리를 기댄다. 그리고 조심조심 천장에 열린 문을 향해 올라간다. 사다리 마지막 칸에서 양 벽의 손을 기대고 문 안쪽으로 폴짝 뛰어 올라간 후에는 천장이 낮아 허리를 90도로 구부려야 한다. 그리고 핸드폰 라이트를 킨 후 어두컴컴한 길을 30미터쯤 걷다보면 천장에서 45도 각도에 또 다른 문이 나온다. 이 문을 다시 열고 사다리 세칸을 밟고 올라오면 이곳이 바로 레지던시 지붕위다. 다행히 비가 안와 작업하기 딱 좋은 날이다. 런던에 있을 땐 사다리에 올라가는것 조차 보험에 가입 후 올라갈 수 있어 일이 두 배 세 배 더 오래 걸렸다. 심지어 보험을 들지 않으면 문제는 더 커졌다. 사다리에 올라가 벽에 작품을 거는 아주 간단한 설치조차 따로 인력을 고용해 작업을 해야 해 비용이 두 배 세 배로 들기 때문이다. 그런데 베를린에선 옥상에 올라가는것도 내 맘대로, 사다리에 올라가는것도 내 맘대로다. 누구하나 신경쓰지 않는다. 심지어 설치를 도와주는 독일 친구 네드(Ned)는 장갑조차 끼지않고 작업을 한다. 옥상에 와서 살펴보니 바닥에 바로 구멍을 내 고정시킬 경우 물이 샐 염려가 있어 이음새를 사용해 벽쪽으로 연결해 옆에서 고정해주는 방식을 선택했다. 설치 방식 역시 그때 그때 바뀐다. 참 별일이다. 베를린이 원래 이런건지, 아님 독일이 원래 이런식인지, 작업을 하며 기존에 알던 독일인, 그리고 독일의 이미지가 많이 바뀐다.

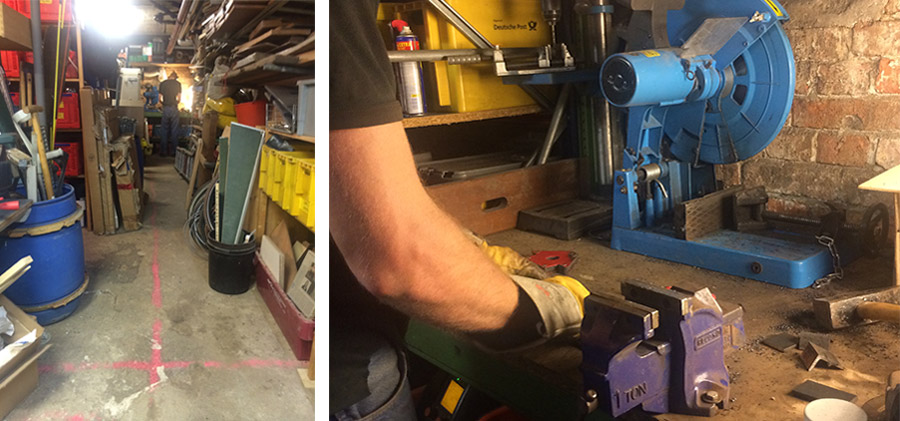

설치를 도와주는 Ned는 리펑(Refoung)의 멤버다. 리펑은 레지던시 지하실에 작업실을 내고 이곳의 시설물 관리에서부터 의자, 벤치, 책상, 심지어 간이식 집까지 뚝딱뚝딱 만드는 천하무적 메이커들이다. 최근엔 물탱크를 재사용하여 만든 작은 회의실이 내방 왼쪽에 세워졌는데 마치 노란 우주선 같다. 그들의 작업실인 지하실에는 여러가지 공구가 가득하고 그들은 항상 무언가를 만든다. 아쉬운게 있다면 이 모든 공구들은 이 그룹의 소유라는거다. 레지던시 자체에서 가지고 있는 공구는 하나도 없고 필요할 때마다 이들에게 빌려써야 하는 시스템이다. 또한 설치와 관련된 모든 일도 이들이 한다. 우리 역시 이런 이유로 네드와 함게 일하게 되었다.

남아있는 새와 떠나간 새

레지던시 건물 오른쪽 삼각 지붕에는 알렉스가 만든 ‘남아있는 새’(The Birds Who Staye)가 설치되었다. 죽은 아기새다. 알렉스는 올 봄 이곳에서 지내면서나는것을 연습하다 떨어져 죽은 많은 아기새들을 발견했다고 한다. 이곳을 떠나지 못하고 떨어져 죽은 아기새의 모습에서 과거 이곳에서 근무했던, 경계를 넘지 않은 동독사람들을 떠올렸다. ZK/U는 기차역을 개조한 건물로 과거 분단시절 서베를린에 위치한 지역이었지만 동독사람들이 근무한 특이한 곳이었다. 그들은 마음만 먹으면 쉽게 서독으로 넘어갈 수 있었지만 그들의 사회시스템에 강한 믿음이 있었기에 경계를 넘지 않았다. 이곳을 떠나지 못하고 떨어져 죽은 아기새의 모습에서 과거 이곳에서 근무한, 경계를 넘지 않은 동독사람들을 떠올린다.

그리고 정문 쪽 굴뚝 두개에는 마주보고 있는 크낙새, 그리고 꽃으로 둘러쌓인 두루미 왕관을 쓴 할머니 형상이 있다. 작품 제목은’떠나간 새’(The Birds Who Left)다. 함흥에서 피난 온 우리 할머니다. 베를린에 머무는 동안 나는 할머니에 관한 작품을 만들어 레지던시 건물 지붕에 세웠다. 이곳을 찾아오는 이들을 지켜보는, 이를테면 어처구니인 셈이다. 경계를 넘어 온 할머니에게서 두루미와 크낙새를 떠올렸다. 새에겐 경계가 없다. 작은 굴뚝위에 올라간 작품은 할머니의 피난 시절을 상상하며 그린 작품이다. 꽃이 피어나는 왕관이다. 제일 꼭대기에는 두루미 한마리가 있다. 두루미는 막 꽃 왕관의 중앙을 넘어서고 있다. 할머니가 제일 좋아하는 새, 또 가족단위로 이동하는 유일한 새가 두루미다. 동생을 남겨두고 넘어온 할머니가 두루미 같았다. 두루미는 경계를 막 넘어가는 중이다. 몸은 이미 한쪽으로 쏠린 상태이지만 고개를 돌려 뒤를 바라본다. 큰 굴뚝위에 올라간 서로 마주보고 있는 크낙새 또한 마찬가지다. 크낙새는 북한 함흥에서 주로 거주하는 텃새로 이동을 하지 않는다. 그러나 그 텃새가 이동해 다른곳에 자리를 잡는동안 얼마나 고생을 했을지 상상했다. 크낙새 역시 경계를 넘어온 방향을 서로 바라보고있다. 돌아가고 싶은건 아니다. 그녀의 삶은 이미 이곳에 있기 때문이다. 굴뚝에 설치된 이 설치작품은 함흥에서 온 내 할머니이자 분단된 나라에서 북한을 고향으로 둔 많은 이들의 모습이다. 할머니와 크낙새, 두루미는 경계를 넘어 온 모든 사람들의 상징일 지도 모른다.

다음날 아침 사람들이 사진을 찍는 모습을 발견했다. 하룻밤만에 4마리의 새가 옥상위에 올라앉으니 신기한 듯 했다. 손가락으로 가리 치켜 도대체 언제 설치가 된거냐며 놀라워했다. 베를린 레지던시 옥상에 4마리의 새를 남겼다. 이들은 이곳에서 지역 주민들, 그리고 국경을 넘어온 터키 이민자 아이들, 시리아 난민 어린이들을 바라볼 것이다. 베를린에 남기고 온 이 새들은 이들이 마주하게 될 다채로운 이야기의 한 부분이 될 것이다. 여러사람들에게 계속 전해지고 진화하여 흥미로운 이야기로 기억되기를.

글, 사진 / 이승연

클릿슈즈를 신고 북악스카이를 달리는 꿈을 꾸는 여자. 나는 사라져도 내 이야기가 이야기로 남는다면? 나는 이런 상상으로 작업을 이어간다. 서울 및 런던, 독일에서 활동 중이며 개인활동 외 영국 작가 알렉산더 어거스투스와 함께 ‘더 바이트백 무브먼트’ 라는 이름의 아티스트 듀오로도 활동하고 있다. 인천문화재단 국제교류프로그램인 베를린 zk/u 레지던시 입주작가로 활동했다.

(웹사이트 바로가기

![]()

![[큐레이션 콕콕] 키워드로 보는 2020 코리아](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/kok01_s-351x185.jpg)

![[큐레이션 콕콕] 요즘, 편의점](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/191210_2_S-351x185.jpg)