에덴동산과 자전거

주르륵, 사과주스에 탄산수를 따른다. 거품이 톡톡 터지는 모습이 상쾌하다. 독일에 온 이후로 이곳 사람들처럼 사과주스에 탄산수를 섞어 마시기 시작했다. 내가 매일 아침 독일에 있다는 것을 느끼게 해 주는 작은 의식인 셈이다.

방금 사 온 따뜻한 브레첸(broechen)과 살라미 몇 개 그리고 토마토와 모차렐라를 간단히 챙겨 스튜디오 앞 사과나무 아래에 앉는다. 따뜻한 햇살과 바람에 이마가 간질간질하다. 참으로 호사롭고 여유로운 아침이다. 뉴턴은 떨어지는 사과를 보며 중력을 발견했다는데, 나는 사과나무 아래서 혹시 내가 에덴동산에 도착한 것은 아닐까 상상한다.

아침을 먹은 후 가방에 사과와 물과 수건을 챙긴다. 물론 어젯밤 슈퍼마켓에서 산 와인 한 병도 빼먹지 않는다. 신발끈을 단단히 조이고 덜컹거리는 고물 자전거를 끌며 밖으로 나온다. 야심차게 페달을 밟으며 드디어 출발!

독일식 아침 사진

독일식 아침 사진

비릿한 소똥 냄새와 지저귀는 새소리를 느끼며 오솔길을 가른다. 넓은 들판을 신나게 달린다. 길가에 있는 블루베리를 따 먹고 근육이 섹시한 말이나 장발 당나귀를 구경하며 눈동자가 가로로 일자인 염소에게 풀을 건넨다. 매일 아침 반복되는 나의 일상이다. 사람보다 동물을 더 자주 만나고 상상 속 에덴동산의 사과나무가 있는 이곳은 독일의 작은 마을인 쉐핑헨 (Schöppingen)이다.

|

|

|

| 쉐핑헨 자전거 도로 풍경 | 매일 달렸던 쉐핑헨 오솔길 |

쉐핑헨 은 독일 북서부 뮌스터(Münster)에서 서쪽으로 30km 떨어진 곳이다. 믿을 수 없을 만큼 동화 같은 마을이다. 양과 말, 당나귀, 토끼, 닭, 개, 고양이, 돼지, 소, 염소 등 모든 동물이 사람들과 식구처럼 살아간다. 두 해 전 여름과 지난겨울에 이곳에서 넉 달 동안 지낼 기회가 있었다.

18세기 농장을 개조해 만든 아티스트 레지던시 ‘쉐핑헨 쿤스트 돌프(Künstlerdorf Schöppingen)’가 내 작업실이었다. 전 세계에서 온 예술가들이 이곳에서 몇 개월씩 머물며 작업을 한다. 글 쓰는 작가부터 설치와 영상, 사진, 그림 등 다양한 분야와 배경의 사람이 모여든다. 매년 2000여 명이 지원하는데, 그중 작가 20여 명만이 초대받는다.

쉐핑헨 에서는 늘 ‘자전거와 함께’ 시간을 보냈다. 매일 자전거를 타고 호숫가를 달려간다. 호수로 가는 길에서 염소와 말, 소, 사슴 등을 만난다. 경쟁률 1000 대 1을 뚫고 생활비를 받으며 독일에 체류 중인 해외 아티스트의 가장 주요한 일과였다. 사실 야심 찬 마음으로 이곳에 오긴 왔다. 그런데 당장 뭘 해야 할지 모르니 자전거나 타며 동물 구경을 할밖에….

|

|

|

| 장발 당나귀와 염소들 | ||

쉐핑헨 레지던시 스튜디오에서 바라본 정원

쉐핑헨 레지던시 스튜디오에서 바라본 정원

하루에 네 시간만

쉐핑헨 레지던시 사무실 식구들은 하루에 네 시간만 일한다. 오전 8시 반부터 12시 반까지. 늦잠이라도 자는 날엔 마음이 다급해진다. 필요한 일이 있어 허겁지겁 사무실로 달려가 보지만 문은 굳게 닫혀 있다.

쉐핑헨 레지던시 사무실 앞

쉐핑헨 레지던시 사무실 앞

“몇 년 전에 온 한 예술가는 밤에 일하고 아침에 자는 스타일이었는데,

그 예술가가 처음 도착할 때 한번 보고 떠날 때까지 못 만난 적도 있어요. 하하하.”

쉐핑헨 레지던시를 운영하는 시그런(Sigrun)과 조셉(Josef)가 웃으며 말한다. 조셉은 레지던시 대표이고 시그런은 여직원 우타(Uta)와 함께 레지던시 운영을 담당한다. 조셉과 시그런은 부부다. 이 부부의 집은 작가들이 사는 레지던시 건물과 붙어 있다. 집에서 일터까지 5분 거리인 셈이다. 그래서인지 종종 마트와 동네 산책길에서 이 부부를 만난다.

레지던시 안이 아닌 동네 마트에서 이따금 만나다 보니 꼭 이웃 주민처럼 친근하다. 가끔은 작가들을 집에 초대하기도 한다. 부부는 예술가가 쉐핑헨 레지던시에서 아무런 불편 없이 작업에 몰두할 수 있도록 도와주는 게 자신들의 일이라 말한다. 예술가가 이곳을 떠나기 전에 전시해야 한다는 의무도 없고 입주해 있는 지역에 관계된 작업을 해야 한다는 조항도 없다. 부부는 그저 머물다가 떠나는 예술가들을 묵묵히 지켜봐 줄 뿐이다.

사실 아무런 간섭(?)도 하지 않으면 매일 유유자적 있을 것만 같지만 실제로 이곳에선 참 많은 일들이 일어난다. 함께 머물고 있는 예술가들이 매주 서로의 스튜디오를 돌며 작업을 보여주고 작업 중인 작품의 고민과 이야기를 나눈다. 사무실 식구들이 주체가 돼 돌아가는 스튜디오 오픈이 아니라 작가가 자발적으로 필요해 작가들을 초대하는 식이다. 어떤 날은 작업실에서, 어떤 날은 레지던시 부엌에서 와인을 마시며 자연스럽게 열린다. 때로는 사과나무 아래에서 나지막이 촛불을 켜고 낭독회도 한다. 물론 독일어라 아무것도 알아들을 수 없지만 왠지 그저 분위기에 취해 어떤 내용인지 알 것 같은 착각에 빠진다

레지던시 사과나무

레지던시 사과나무

레지던시 건물 내부

레지던시 건물 내부

어느 주말에 시그런과 조셉은 쉐핑헨 보다 더 작은 마을인 릴케쉔(Reelkirchen)으로 우리를 데리고 갔다. 시그런의 고향이기도 한 그곳에는 시그런의 성(castle)이 있다.

“성이라고요? 왕비처럼?”

나는 캐슬(Castle)이라는 말에 눈을 똥그랗게 뜨고 물었다. 성을 샀다고? 알고 보니 유토피아라고 작은 팻말이 붙어 있는 이 성은 시그런이 어렸을 적 종종 이 앞을 지나다니며 부러운 눈으로 바라보던 대저택이란다. 부부는 몇 년 전 이 저택이 매우 싼 가격에 나온 사실을 알게 됐다. 이곳에서 한번 살아보는 게 시그런이 어릴 적부터 상상하던 오랜 꿈인 것을 알고 있던 조셉은 그녀와 함께 이곳을 가꾸어 보기로 결정한다. 시그런이 꼬마였을 때부터 꿈꾸던 일이 마침내 이루어진 것이다.

주말마다 부부는 쉐핑헨 에서 두 시간 거리에 있는 이 성에 와서 집을 수리하고 가꾸며 자신들의 미래를 준비한다. 이들은 쉐핑헨 레지던시에서 곧 은퇴를 하면 이곳으로 이주할 계획을 하고 있다. 이곳 역시 예술가들과 함께 꾸려 나간다고 한다.

시그런의 성 릴퀘센 건물

시그런의 성 릴퀘센 건물

유토피아가 붙어 있는 성의 입구

유토피아가 붙어 있는 성의 입구

처음에는 레지던시 사무실을 하루에 네 시간만 운영한다는 것이 좀 신기했다. 그런데 하루에 네 시간씩만 일해도 이곳에서 항상 다양한 일들이 일어난다. 작가들이 운영하는 각종 토크와 행사가 열리고 매년 9월에는 쉐핑헨 의 주요 연례행사인 ‘사과축제’와 ‘빛 예술의 밤’이라는 행사도 열린다. 이 모든 일들을 월요일부터 금요일까지 네 시간 동안 기획하고 운영한다는 사실이 참 신기할 뿐이다. 매일 아침 8시 반이면 어김없이 사무실 불이 켜진다. 눈이 오나 비가 오나 8시 반부터 12시 반까지는 미스터리한 레지던시 사무실이 열리는 시간이다.

|

|

|

| 레지던시 풍경과 쉐핑헨 레지던시 건물 | ||

사과축제(Apfelfest)와 빛 예술의 밤(Lichtkunst-Nacht )

9월 어느 날 쉐핑헨 구 타운홀에 기다란 깃발이 펄럭였다. 1년 중 단 이틀로, 쉐핑헨 마을에 사람이 가장 많이 모이는 날이다. 매년 쉐핑헨 의 상징 같은 행사가 열린다. 이날만은 어린아이에서 할아버지·할머니까지 많은 사람들이 거리로 쏟아져 나온다. 낮에는 전시와 야외 공연을 하고 벼룩시장도 열린다.

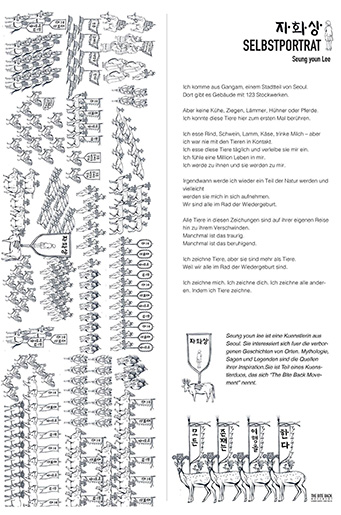

나는 ‘Apfelfest’(사과 축제)에 참가했다. 자전거를 타며 만난 여러 동물들 행렬도 깃발을 만들어 쉐핑헨 구 타운홀에 걸었다. 쉐핑헨 에 와서 매일 자전거만 타고 놀러 다닌 것 같지만 그래도 사실 놀기만 하진 않았다. 그림도 그렸다. 내가 만난 동물들이 나와 함께 어딘가를 향해 행렬하는 그림이다. 제목은 ‘모든 존재는 여행을 한다’다. 작품의 이야기를 잠시 소개한다.

|

|

|

| 사과축제날 쉐핑헨 거리 | ||

|

|

|

| <자화상: 모든 존재는 여행을 한다> 설치 사진과 전시 팸플릿 | ||

자화상: 모든 존재는 여행을 한다

내 고향은 서울입니다.

이곳엔 123 층 건물이 있습니다.

그러나 암소와 염소, 양, 말, 닭 등은 쉽게 볼 수 없습니다.

나는 이 동물들을 독일 쉐핑헨 에서 처음 만났습니다.

그들은 숨을 쉬고 나에게 다가왔습니다.

나는 닭고기와 쇠고기, 돼지고기, 양고기, 치즈, 우유를 먹고 마십니다.

그러나 나는 이들과 친밀한 감정을 느껴본 적이 없었습니다.

나는 매일 이 음식들을 먹으며 마치 100 만 명의 생명이 내 안에 있다고 느꼈습니다.

나는 그들에게 가고 그들은 나에게 다가옵니다.

결국에 나는 자연의 일부로 돌아갈 것입니다.

우리는 모두 윤회의 바퀴 속에 있습니다.

이 그림에 있는 동물들은 모두 사라짐을 향한 자신의 여행을 하고 있습니다.

가끔 이 사실은 나를 슬프게 합니다.

그러나 때론 끝이 있다는 사실에 안심도 됩니다.

나는 동물을 그렸습니다. 그러나 이 그림은 동물 그 이상입니다.

왜냐하면 우리 모두는 윤회의 바퀴 속에 있기 때문입니다.

나는 그들을 그리고 나는 그들과 함께 여행을 합니다.

이 그림은 나의 자화상입니다

그러나 이건 나뿐만 아니라 여러분의 자화상,

그리고 우리 모두의 자화상이기도 합니다.

한국으로 돌아온 지 몇 달 후 쉐핑헨 타운홀은 이 그림을 구매했다. 활기찬 낮과 달리 밤이 되자 온 마을이 화려한 불빛으로 가득했다. 공원과 레지던시 스튜디오, 숲, 교회 안팎, 마을 구석구석에 작품을 설치한다. 작은 마을에서 열리는 행사라도 작품의 수준과 기획력이 매우 높다. 이 행사에 참가하기 위해 전 세계에서 작가들이 방문한다. 온 마을이 화려하게 밤새도록 반짝거린다.

|

|

|

| 애플 페스티벌 | <빛예술의 밤> 설치작품 |

시골 생활은 지루하고 재미없을 거라 상상했는데 웬걸, 내 삶이 훨씬 풍요로워진 느낌이다. 좋은 공기를 마시고 신선한 재료로 만든 음식을 먹는다. 자전거를 타고, 작업을 하며, 또 전시를 한다. 뮌스터와의 거리도 30분밖에 안 걸리다니…. 아… 한번쯤은 이곳에서 이렇게 살아 보는 것도 괜찮다는 생각이 든다. 누구나 한번쯤 다른 삶을 꿈꿔 보지 않나? 독일이란 이름은 낯설지 않다. 그러나 우리는 사실 독일인들이 어떻게 사는지 모른다. 딱딱하고 고지식할 것이라는 선입견만이 팽배하다. 내게 두 번에 걸친 쉐핑헨 레지던시 경험은 독일인의 삶을 하나 둘 배워 가는 시간이었다. 독일인들이 어떻게 살고 있는지, 한국인의 삶과는 어떻게 다른지, 각각의 의미는 무엇인지 차이를 살펴보게 되었다. 한국이 아닌 이국의 다른 삶의 방식을 이해하는 것은 한국인의 삶을 더 풍요롭게 할 것이라 믿는다.

쉐핑헨 거리 풍경

쉐핑헨 거리 풍경

글·사진 / 이승연

이승연(Seung youn LEE)

고대사와 신화, 또는 상상의 극한을 보여 주는 기이하고 신기한 이야기를 좋아한다. 고대’라는 재료를 갖고 미래를 얘기한다. 최근에는 물리학과 글쓰기에 관심이 많다.

드로잉을 기반으로 철과 나무, 패브릭, 영상 등 다양한 매체를 사용해 작업한다. 2012년에서 2017년까지 영국인 알렉산더와 ‘더 바이트 백 무브먼트’아티스트 듀오로 활동했다. 당시의 신화적·종교적·사회적 관심은 개인작업까지 꾸준히 이어진다. 영국 서머싯 하우스, 국립 광주 아시아 문화전당, 문화역 서울 284, 영은 미술관,

켄 파운데이션, 베를린 ZK/U, 등지에서 작품을 선보였다. 구석기 시대의 동굴벽화처럼 영원히 남을 작업을 꿈꾼다. (웹사이트 바로가기▶)

![[큐레이션 콕콕] 키워드로 보는 2020 코리아](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/kok01_s-351x185.jpg)

![[큐레이션 콕콕] 요즘, 편의점](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/191210_2_S-351x185.jpg)