근대 유흥공간으로 우리나라에 등장했던 다방과 카페는 오늘날의 그것과는 달랐습니다. 다방은 커피를 파는 곳이었고, 카페는 여급의 시중을 받으면서 술을 마시는 술집이었죠. 요즘은 대개 나이 든 분들이 차를 마시면서 시간을 보내는 장소가 다방, 카페는 고급스러운(?) 분위기에서 음악을 듣거나 작업을 하고, 또 친구를 만나는 장소로 여겨집니다.

모든 것은 변합니다. 더러 변하지 않고, 옛 모습 그대로 유지되는 것에 환호하기도 하지만 세월은 많은 것을 변화시키죠.

‘다방’이라는 용어는 고려시대에 처음 등장하는데 다사(茶事)와 주과(酒果) 등의 나랏일을 주관하는 국가 관사가 다방이었습니다. 조선시대에도 외국 사신을 접대했던 곳을 다방이라고 했죠. 하지만 우리가 아는 본격적인 의미의 다방은 커피의 보급과 함께 시작됐습니다. 다방의 역사는 커피의 역사와 출발을 같이 합니다.

고종이 커피를 즐겨 마셨다는 것은 널리 알려진 사실입니다. 1896년 아관파천 때 러시아 공사관에서 처음 커피를 마셨고, 덕수궁에 돌아와 ‘정관헌(靜觀軒)’이라는 서양식 건물을 짓고 서양음악을 들으며 커피를 마셨죠. 개항 후, 최초로 커피를 팔았던 곳은 인천의 대불호텔이었습니다. 경인선 개통 전까지 서울로 가려는 사람들이 인천에서 하루씩 묵는 일이 잦아 숙박업이 성행했는데 일본인 호리 리키타로가 짓고, 아펜젤러 목사도 묵은 것으로 알려진 대불호텔은 커피를 맛볼 수 있는 서양식 호텔이었습니다.

서울에는 러시아인이 지은 ‘손탁호텔’, 일본인 주인의 ‘청목당’이 있었는데 1914년 ‘조선호텔’이 생기기 전까지 최고급 식당이자 찻집, 장안의 명물이었다고 합니다. 소공동에 있는 조선호텔은 호텔식 다방으로, 오늘날 대부분의 호텔 1층이나 지하에 자리 잡은 커피숍의 기원으로 볼 수 있습니다.

우리나라 사람이 처음 창업한 다방은 1927년 봄 영화감독 이경손이 묘령의 여인과 함께 종로구 관훈동에 개업한 ‘카카듀’입니다. 하지만 장사가 안 돼 금방 문을 닫았죠. 근대 문물을 경험한 해외 유학파 출신과 이른바 문화예술인들은 지식을 나누고 토론도 하는 유럽식 살롱 문화를 다방을 통해 실현하고 싶어했습니다. 일본 미술학교에서 공부하고 영화배우를 하던 김인규가 종로에 ‘멕시코’를 열었고, 역시 일본에서 유학한 이순석은 1930년대 소공동에서 ‘낙랑파라’를 운영했습니다.

시인이자 소설가이며 수필가로 잘 알려져 있는 이상도 1933년에 기생 금홍과 ‘제비’라는 다방을 개업했죠. 돈이 없어서 차를 구비해 놓지 못할 정도였는데 어느 날 금봉마저 봇짐을 싸서 집을 나가버립니다. 이상과 금홍, 다방 ‘제비’의 사연은 많이 알고 계시겠지만 이상이 이후 인사동에 카페 ‘쯔루(鶴)’를 내고 종로 광교 다리 근처에 다방 ‘식스나인(69)’ 개업을 시도하고, 명동에 ‘무기(麥)’를 냈다가 실패해 문을 닫았다는 건 잘 몰랐을 거예요.

다방은 끽다점, 찻집, 티룸으로 불렸고, 외래 문물의 표상이었습니다. ‘멕시코’, ‘에리제’ ‘프라타나(플라타너스)’, ‘비너스’ 같은 이름에서 보듯, 다방은 이국의 취향을 만족시킬 수 있는 곳으로 인식되었습니다. 당시의 다방은 ‘이국적인 정취’와 더불어 차를 마시고 음악을 들으며 ‘모던한 생활을 향유할 수 있는 곳’이었죠.

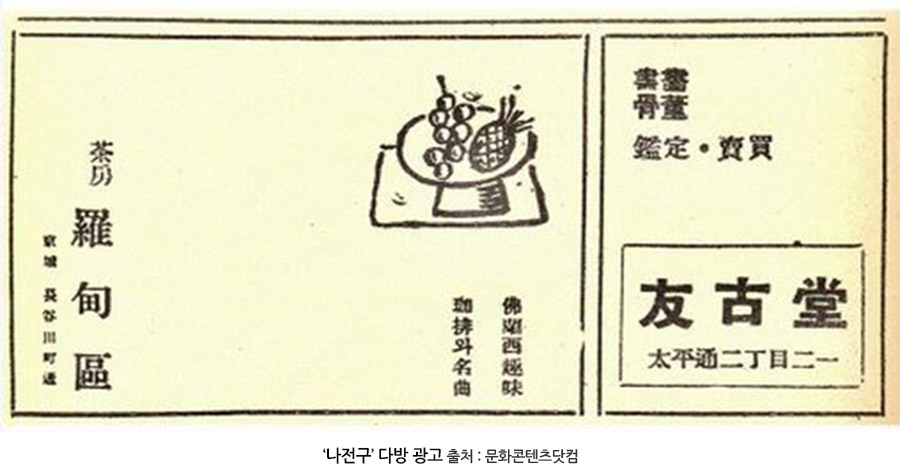

1938년 5월 1일자 『삼천리』엑 실린 기사에 “새로 생기는 나전구도 이 새 봄을 기다려 남창을 열것”이라는 내용이 실려 있다.

1938년 5월 1일자 『삼천리』엑 실린 기사에 “새로 생기는 나전구도 이 새 봄을 기다려 남창을 열것”이라는 내용이 실려 있다.

당시의 다방은 ‘차만 파는 곳’이 아닌 ‘차를 마시는 기분을 파는 다방’에 초점이 맞춰져 있었습니다. 북촌에 그런 다방이 많았는데, ‘차를 마시는 기분을 파는 다방’은 귀족적이고 폐쇄적이고 고답적이며 베토벤이나 모차르트 등의 고전음악을 들려주는 대신 찻값은 비쌌습니다. ‘차를 마시는 다방’에는 상인, 관리, 회사원 등이 출입했고 ‘차를 마시는 기분을 파는 다방’에는 주로 예술가, 거리의 철학자, 실업자, 유한마담, 여급, 대학생들이 드나들었죠.

영화배우 김연실이 운영했던 ‘낙랑’은 예술인들의 안식처이자 창작의 산실이었는데 문인들은 이곳에 모여 시상을 닦거나 소설을 구상하다가 돌아갔습니다. 영화인들은 외국 영화나 외국 배우를 비평했고, 화가의 개인전이나 시집 출판기념회도 열렸죠. ‘낙랑’은 차를 파는 곳 이상을 지향했고 전시회나 연주회를 열며 문화와 예술의 산실로서의 기능을 톡톡히 했습니다.

제비다방에 ‘갑바머리’ 박태원과 이상이 마주앉아 담소하고 있다.

제비다방에 ‘갑바머리’ 박태원과 이상이 마주앉아 담소하고 있다.

20세기에는 (여급을 두고 술을 마시는) 카페보다 다방이 ‘조금 더 건전한 곳’으로 여겨졌지만 지금의 카페는 그때의 다방만큼이나 건전합니다(?). 책방 같은 카페, 도서관 같은 카페, 갤러리 카페, 음악 카페 등의 명명이 전혀 어색하지 않죠. 그 카페들은 조용하고 은밀하게 누군가의 아지트가 돼가고 있습니다.

아지트는 비합법적 활동이나 혁명 운동의 선동 지령 본부(활동가나 혁명가의 은신처), 혹은 사적 모임의 집회 장소라는 두 가지를 의미를 갖고 있습니다. 몇 십 년 전만 해도 비밀기지, 지하본부, 선동본부 등의 의미가 더 익숙했지만 시대가 변하면서 어두운 기색이 탈색되고 알 수 없는 무게감도 덜어졌네요.

아지트는 곧 비밀장소인데, 누군가에게 알려줄 수 없는 나만의 장소라기보다 마음에 드는 장소, 계속 찾고 싶은 장소, 다시 가고 싶은 장소라는 뜻으로 해석됩니다. 그래서 책방과 도서관, 카페나 쉼터 같은 문화공간들이 긍정적인 의미의 비밀스럽고 좋은 ‘아지트’를 표방하며 변신하는 거겠죠.

인천문화재단이 진행한 ‘동네방네 아지트’는 일상에서 자주 접하는 동네 카페와 서점, 갤러리, 목공소 등을 아지트처럼 편하게 활동할 수 있는 공간을 마련하자는 취지에서 기획됐습니다. 재단은 지원사업 공모를 통해 인천지역 4개 권역에 20곳의 동네 아지트를 선정하고 유명 시인과 뮤지션을 초대해 공연을 펼쳤습니다.

도시가 갖고 있는 높은 문화성, 다양성과 익명성은 현대의 젊은이에게 둘도 없는 매력으로 다가옵니다. 하지만 타인의 눈으로부터 자유로운 ‘익명성’이 그대로 타인 배제, 인간소외로 이어지면 안 되겠죠. 혼자 작업을 하거나, 생각을 하거나, 음악을 들을 때의 카페도 분명 마음을 끌지만 그곳에서 때때로 타인과 눈빛을 마주치게 되면 그곳은 가정과 직장의 공간을 초월한 신비의 ‘제3의 공간’이 됩니다.

제3의 공간은 미국의 사회학자 레이 올든버그(Ray Oldenberg)가 자신의 저서 『The Great Good Place』에서 언급했습니다. 산업화 시대에 가정은 제1의 공간이고, 직장이나 일터는 제2의 공간이었습니다. 제3의 공간은 이에 속하지 않는 별도의 곳이죠. 여가나 취미를 위한 곳일 수도 있고, 자기발전이나 배움, 친목을 위한 곳일 수도 있습니다. 20세기 초 경성에서 다방이 그런 역할을 했다면 21세기인 지금은 카페와 광장, 공원과 단골 술집, 책방과 도서관이 그 역할을 하고 있죠. 서열과 격식이 없는 곳, 좋은 음악과 책이 있는 곳, 맛있는 차와 음식이 있는 곳, 그 모든 걸 혼자만 갖거나 아는 것이 아닌 나눔을 실천할 수 있는, 우리에게는 제3의 공간이 필요합니다.

이른바 자유의 공간. 제3의 공간이야말로 도시에 필수적일 수밖에 없습니다. 인간이 생활환경에서 가장 자유롭게 주체성을 찾을 수 있는 곳. 그곳에서 우리는 누구의 아랫사람, 누구의 남편, 누구의 엄마라는 삶의 무게를 덜고, 오로지 ‘나’, ‘자기’의 행복을 발견합니다. 익명성이 도시화의 특징이라지만 face-to-face가 인간의 본능임을 부정할 사람은 없을 거예요.

“서울시는 가리봉의 역사문화 가치를 재생하고자 근로자 숙소였던 벌집을 매입,

“서울시는 가리봉의 역사문화 가치를 재생하고자 근로자 숙소였던 벌집을 매입,

앵커시설 조성공사 착수 전까지 전시회 등 주민 공간으로 임시 사용 중이다.”

* 본문 내용은 다음과 같은 기사와 자료를 참고했습니다.

1. 행복을 만드는 제3의 공간, 아지트

브런치 블로그(자세한 내용 보러가기

2. 인천문화재단 ‘동네방네 아지트 위크, 시가 있는 작은 콘서트’]카페·서점·갤러리·목공소… 마을곳곳 동시다발 문화난장

경인일보. 2017.8.17. (자세한 내용 보러가기

3. 동네방네 아지트 ‘시가 있는 작은 콘서트’ 성황

인천in 2017.8.28.(자세한 내용 보러가기

4. ‘인천광역시 발전과 제 3공간’, 신무호, 『현대사회와 행정』, 2002.

5. 『다방과 카페, 모던보이의 아지트』, 장유정, 살림, 2008.

글, 이미지 / 이재은 뉴스큐레이터

![[큐레이션 콕콕] 키워드로 보는 2020 코리아](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/kok01_s-351x185.jpg)

![[큐레이션 콕콕] 요즘, 편의점](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/191210_2_S-351x185.jpg)