지난 4월 23일 인천문화재단이 운영하는 송도의 복합문화예술공간 트라이보울에선 시인 정호승과 가수 재주소년(박경환)을 초청해 ‘봄, 다시 희망’이란 주제로 인문예술아카데미를 열었다. 필자도 본 행사에 참여하기 위해 트라이보울을 찾았는데, 세계 최초 역쉘(shell) 구조로 지어진 건축물의 오묘한 아름다움이야 이미 알고 있었지만, 내부의 모습을 직접 보는 건 처음이었다. 내부는 『비극의 탄생』에서 니체가 말하던 고대 그리스의 원형극장을 축소한 것 같았다. 여기서 혹자는 희망을 주제로 한 아카데미에 대해 이야기를 하는데, 왜 비극을 슬며시 꺼내는가하고 물을 수도 있겠다. 그러나 정호승의 강연이 그랬다. 그는 ‘희망’에 말 걸기 위해 ‘절망’을 꺼내놓고 있었다.

정호승은 자신의 시 몇 개를 소개하면서 강연을 시작했다. 정호승이 말하듯 시는 역설과 반어, 더 나아가 침묵으로 이루어져 있다. 그렇기 때문에 시를 설명하기란 불가능한 법이다. 그러나 설령 그것이 불가능하더라도 우리는 시에 좀 더 가깝게 다가가기 위해 각자의 경험을 끌어오거나, 또 다른 레퍼런스를 경유해 볼 수 있다. 필자가 니체의 『비극의 탄생』을 끌어오는 것도 그 이유 때문이다. 물론 철학자의 몇 마디 말로 시를 재단할 생각은 없다. 하지만, 원형극장을 닮은 트라이보울과 희망에 말 걸기 위해 절망을 꺼내든 시인의 모습이 필자에겐 그저 우연처럼 보이지만은 않았다. 정호승의 시로 곧바로 들어가기 보다는, 우선 니체가 소개하는 미다스 왕과 현자 실레노스의 유명한 일화를 경유해보자.

어느 날 미다스 왕은 현자 실레노스를 불러 인간에게 가장 좋은 것, 가장 훌륭한 것은 무엇이냐고 물었는데, 실레노스가 호탕하게 웃으며 이렇게 대답했다고 한다. “가련한 하루살이여, 우연의 자식이여, 고통의 자식이여, 왜 하필이면 듣지 않는 것이 그대에게 가장 복될 일을 나에게 말하라고 강요하는가? (…) 태어나지 않는 것, 존재하지 않는 것, 무로 존재하는 것이 바로 그것이네. 그러나 그대에게 차선의 것은 – 바로 죽는 것이네.” 이 지독한 염세주의에 대한 니체의 처방은 그야말로 훌륭하다. 그는 그리스인들의 삶을 이야기한다. 그리스인들은 삶의 무가치성과 의미 없음에서 오는 고통에 대한 감수성이 예민한 사람들이었다. 그들은 이 고통스러운 실존의 문제에서 출발해 생기 넘치는 올림포스 신들의 세계를 창조했다. 그것이 바로 비극이 탄생하는 순간이었다. 그곳에서 신들은 스스로 인간의 삶을 살아감으로써 인간의 삶 그 자체를 정당화했다. 그러므로 니체는 이제 실레노스의 말을 거꾸로 해서 이렇게 말하는 것이다. “그들에게 가장 나쁜 일은 곧 죽는다는 것이고, 그 다음으로 나쁜 것은 언젠가 죽는다는 것이다.” [프리드리히 니체, 『비극의 탄생』, 이진우 옮김, 책세상, 2007, 41쪽, 43쪽 인용]

절망으로부터 울려 퍼지는 아름다운 비극처럼 정호승의 시는 희망을 이야기하기 위해 절망을 꺼내놓는다. 그는 희망을 위한 희망은 마치 물거품 같은 것이라고 말한다. 정말 그렇지 않은가? 우리는 제정자들의 입에서, 수많은 텔레비전 채널에서, 즐비한 사회 캠페인 속에서 정체 없이 밝은 미래와 눈부신 희망을 본다. 그것들은 마치 하늘에서 포도주 눈이 내리고, 치킨 비가 내릴 것이라고 예언했던 생시몽주의자들의 환상처럼 한순간 아스라이 질 운명에 처해있다. 그래서 정호승은 “절망이 없는 희망을 거절한다”고 단호히 말한다. 그는 강연 내내 절망을 소중히 품에 안을 것을 강조했다.

나는 절망이 없는 희망을 거절한다

희망은 절망이 있기 때문에 희망이다

희망만 있는 희망은 희망이 없다

희망은 희망의 손을 먼저 잡는 것보다

절망의 손을 먼저 잡는 것이 중요하다

-정호승, 「나는 희망을 거절한다」 중 인용

여기서의 희망과 절망의 의미는 그저 어려운 상황을 이겨내는 것 정도로 축소될만한 성질의 것이 아니다. 그는 (비록 강연에서 소개되지는 않았지만) 「희망의 밤길」에서 “희망은 무엇을 딛고 서 있는가”라고 묻는다. 희망은 무엇을 딛고 서 있는가? 만약, 희망이 절망을 딛고 서 있다면 그 절망이란 무엇인가? 그의 시 「바닥에 대하여」는 이러한 질문에 명쾌한 답을 건넨다.

바닥의 바닥까지 갔다가 돌아온 사람들은 말한다

더 이상 바닥은 없다고

바닥은 없기 때문에 있는 것이라고

보이지 않기 때문에 보이는 것이라고

그냥 딛고 일어서는 것이라고

-정호승, 「바닥에 대하여」 중 인용

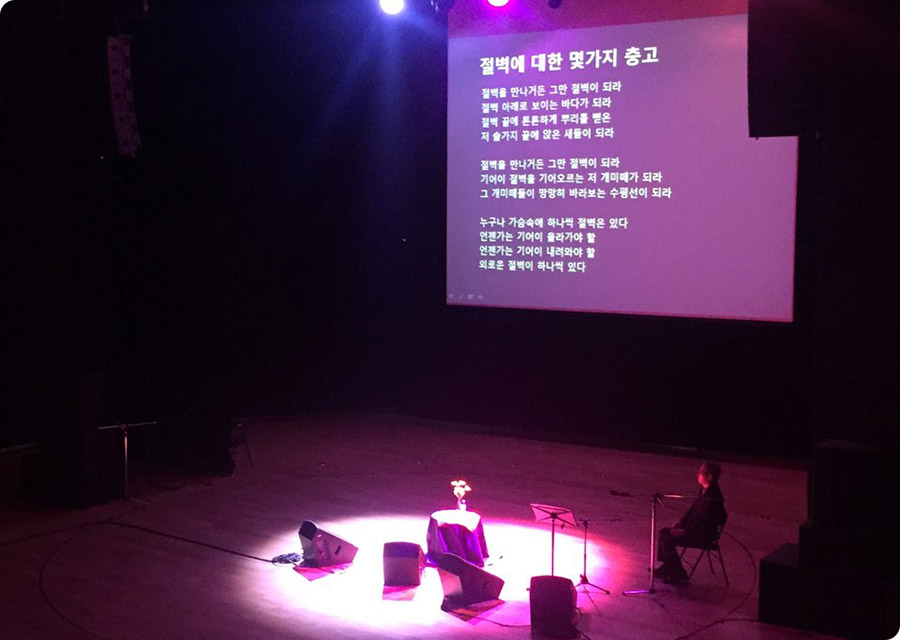

바닥은 있거나 없거나 “그냥 딛고 일어서는 것”이다. 절망과 바닥은 절벽이란 메타포로 이어진다. 정호승은 「절벽에 대한 몇 가지 충고」를 이야기하면서, 우리 모두는 마음속에 절망의 절벽 하나씩은 갖고 있다고 말한다. 그러면서, 그는 우리가 절벽 그 자체를 받아드려야 한다고 말한다. 이렇게 함으로써 우리는 절벽 그 자체가 되고, 그 밑에 있는 바닥이 되고, 거기에 뿌리 내린 나무가 되며, 그 나무 끝에 앉아 망망대해를 바라보는 새가 될 수 있다. 디오니소스는 천의 얼굴(가면)을 갖고 있다. 희망은 불확정성을 딛고 선다.

정호승은 강연을 계속해 나가면서 우리에게 사진 하나를 보여준다. 거기엔 토성에서 바라본 지구의 모습이 담겨 있었지만, 그것은 우주 한 가운데에 좁쌀만큼 작게 자리하고 있었다. 이처럼 우주적 스케일에서 바라보면, 우리의 존재란 일천할 뿐이고, 덧없고 허무할 뿐이다. 이는 앞서 실레노스가 말한 고통이며, 세계의 불확정성 속을 허우적대고 있는 존재자의 고통이다. 우리는 이 지구라는 작은 별에서 희망을 찾기 위해 여행을 하고 있는 여행자들이다. 그런데, 여기서 정호승은 우리가 절망의 여행만을 할 수는 없다는 점을 분명히 한다. 우리에겐 절망 말고도 또 다른 가치가 필요하다. 그가 요구하는 것은 ‘사랑’이다. 여기서 희망은 존재론적 문제에서 윤리적 문제로까지 나아간다. 정호승은 「여행」과 「내가 사랑하는 사람」이란 시를 소개하며 이야기를 계속한다.

사람이 여행하는 곳은 사람의 마음뿐이다

아직도 사람이 여행할 수 있는 곳은

사랑하는 사람의 마음의 오지뿐이다

그러나 사랑하는 이여 떠나라

떠나서 돌아오지 마라

– 정호승, 「여행」 중 인용

우리는 사람의 마음속에 있는 사랑을 찾아서 인생이란 여행을 하고 있다. 우리는 사랑이란 가치를 통해서 희망을 발견한다. 그래서 정호승은 이러한 여행을 포기할 수 없다고 말하며, 이 시에서 여행을 떠나서 “돌아오지 마라”라고 강조해 말한다. 이는 윤리적 행위를 촉구하는 타자의 명령에 가깝다. 사랑하는 사람의 마음을 찾아나서는 일은 우리가 알 수 없는 타자를 마주하는 것과 같다. 그래서 정호승은 그 여행이 “설산”과 “오지”로 떠나는 것처럼 힘든 일이라고 말한다. 그러나 그러면서도 그는 「내가 사랑하는 사람」에서 “눈물 없는 사랑이 어디 있는가”라고 반문한다. 우리가 가장 사랑하는 사람으로부터 상처를 받는 것처럼, 사랑과 고통이란 결국 같은 말이라는 것이다. 절망과 고통은 희망과 사랑의 또 다른 이름이다.

그렇다면 누구를 사랑할 것인가? 사랑이 고통을 동반한다면, 그것은 연인들의 배타적 사랑에 한정되지 않을 것이다. 그 사랑의 대상은 나의 시야 앞에 놓여 있다고, 그래서 잘 알고 있다고 생각한 순간 기다란 팔로 내 뒤통수를 후려치는 자이고, 재주소년의 음악을 들으면서 내 옆에서 손뼉을 치고 있는 자이다. 연꽃은 진흙 속에서 피어난다는 틱낫 스님의 말처럼 절망이란 타자는 희망에 있어 필수적이다. 그럼에도 우리는 줄곧 절망을 희망의 반대급부처럼 여기고 그것을 소외시키려했다. 희망을 위한 희망엔 절망이란 타자가 없다. 타자를 제외한 희망은 불가능하다. 「나는 희망을 거절한다」의 마지막 구절처럼, 우리는 “희망의 절망이 희망이 될 때” 서로를 사랑한다.

글/ 박치영 인천문화통신3.0시민기자