가난했지만 함께여서 외로울 틈이 없었던 ‘기차길옆작은학교’

‘기차길옆작은학교’의 28번째 정기공연 ‘집’

지난 4월 7일 인천아트플랫폼 C동 공연장에는 빈자리 하나 없을 정도로 객석이 가득 찼다. 매년 4월마다 열리는 ‘기차길옆작은학교’의 정기공연을 보기 위해 어김없이 많은 사람들이 공연장을 꽉 채운 것이다.

올해로써 28번째 열리는 이번 공연의 주제는 ‘집’이었다. 여기서 말하는 집은 만석동 쪽방촌의 공부방 기차길옆작은학교. 처음 집이 지어지고 주인이 바뀌면서 공부방으로 재탄생하고 동네 아이들로부터 사랑받기까지의 사연을 서사적으로 풀어냈다.

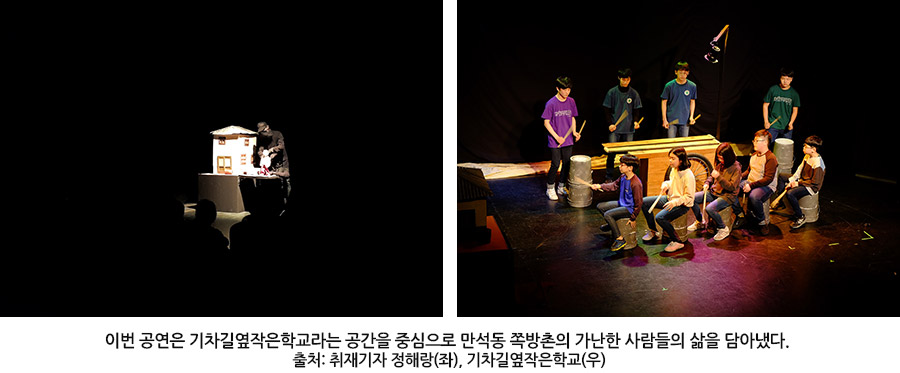

공연의 전체적인 맥락은 인형극이 이끌었다. 인형극 호흡의 사이사이는 타악패와 춤패, 노래패가 채웠다. 한자리에서 펼쳐지는 다양한 장르의 공연들은 관객들에게 조금의 지루할 틈도 주지 않았고 뜨거운 환호와 호평을 이끌어냈다.

늘 그랬듯이 올해 기차길옆작은학교의 공연도 만석동 쪽방촌의 가난을 배경으로 만들어졌다. 공연을 보기 앞서 관객들은 기차길옆작은학교가 놓인 공간에 대한 이해가 필요했다. 본격적인 공연이 시작되기 전 영상을 통해 ‘만석동 쪽방촌’의 이야기를 들을 수 있었다.

김중미 작가의 장편소설 ‘괭이부리말 아이들’의 공간배경이었던 만석동은 이미 우리들에게 ‘가난한 동네’로 익숙하다. 만석동은 6·25전쟁 이후 피란민들이 모여들면서 판자촌을 이뤘다. 1970년대에는 일자리를 찾아 도시로 올라온 가난한 노동자들의 삶의 터전이었다. 이들은 가난했지만 가난을 외면하지 않았다. 가난을 받아들였고 자립공동체를 통해 그들만의 삶의 방식으로 가난을 마주했다. 그 방식 중의 하나로 1987년 공부방 기차길옆작은학교가 세워졌다.

공연에서는 이곳을 중심으로 만석동 사람들의 삶을 가감 없이 그대로 보여주었다. 미취학 아동부터 고등학생까지 30여 명의 공부방 아이들이 공연에 참여했다. 이모 또는 삼촌이라 불리는 공부방 선생님들이 힘을 보태며 짜임새와 재미를 두루 갖춘 완성도 높은 공연이 무대에 올랐다.

본 공연의 시작은 인형극으로 시작됐다. 대사에 맞춰 여러 아이들의 손에 의해 인형들이 정교하게 움직였다. 인형극에서는 기차길옆작은학교의 집에 처음 사람의 발길이 닿게 된 이야기가 상연됐다. 본래 1층이었던 집은 2층으로 새롭게 올려졌다고 한다. 그러면서 공연은 자연스레 타악패로 넘겨졌다. 2층으로 올리는 공사과정에서 들려오는 소리가 목재판과 양동이로부터 나오는 경쾌하고 리듬감 넘치는 소리로 표현됐다. 이어 70년대의 공장 노동자들의 노동운동 현장에서의 처절한 외침도 타악패의 북과 장구소리로 대신해 채워졌다. 연이어 펼쳐지는 타악패의 흥겨운 무대에 공연의 분위기는 점점 무르익어 갔다.

다시 이야기를 넘겨받은 인형극에서는 젊은 부부가 새로운 집주인이 되면서 ‘기차길옆작은학교’라는 이름으로 공부방이 차려진 사연이 들려졌다. 공부방에서 아이들이 함께 어울리며 공부하고 노는 모습은 춤패의 개구지고 장난끼 넘치는 춤으로 꾸며졌다. 맞벌이로 바쁜 부모님들의 빈자리를 대신해주는 공부방이 생기면서 함께 지내게 된 아이들은 가난했지만 외로울 틈이 없어 보였다.

공연의 끝은 노래패의 순수하고 따뜻한 울림으로 마무리됐다. 노래패가 불렀던 ‘집’과 ‘집으로 돌아오는 길’의 노랫말에서 재개발 바람에 밀려 날이 갈수록 움츠려드는 공부방에 대한 애틋한 마음이 관객들에게 전해졌다.

예나 지금이나 가난은 우리 삶에 항상 존재해 왔다. 그러나 기차길옆작은학교의 아이들은 공연을 통해 가난한 사람들이 가난을 마주하고 이겨내는 생각과 자세는 변했음을 알려준다. 이곳의 아이들은 가난 앞에 당당했다. 공부방에서 가난에서 오는 외로움과 무기력, 두려움, 슬픔에서 자유로워졌고 꿈을 키워갔다. 가난을 매개체로 함께 나누고 어울리며 더 나은 가치와 꿈을 실현해 나간 것이다.

글·사진/ 인천문화통신 3.0 시민기자 정해랑

marinboy58@naver.com