매일 만지고 싶어

아기 코끼리가 알록달록하다. 새하얀 큐브에 앉아 방실방실 웃으며 나를 맞는다. 마치 자기를 봐달라고 하는 것 같다. 아기 코끼리 옆에는 가재가 물구나무를 서고, 바다 코끼리는 겹겹이 쌓인 의자사이에 끼어있다. 한 바탕 소동이라도 벌어진 것 같다.

아기 코끼리, 가재, 바다 코끼리 모두 풍선이다. 바람을 꽉꽉 채운 모습이 답답하다. 숨도 쉬지 못할만큼 빵빵하다. 바늘로 콕 찔러 줄까? 주변을 둘러보니 제법 사람이 많다. 사람들 시선을 피해 발소리를 내지 않고 살금 살금 아기 코끼리에게 다가갔다. 옷깃에 단 브로치를 떼어내 옷핀 바늘을 빼내고 다시 한 번 주변을 살폈다.

콕!

옷핀 끝이 아기코끼리 몸에 닿자 스으으윽~! 바람이 빠지며 아기 코끼리는 바닥에 축 늘어져버린다. 아기 코끼리 다음은 가재다. 콕! 힘들게 물구나무를 서던 가재는 바닥에 편히 눕는다. 바다 코끼리도 콕! 바다 코끼리도 의자 사이에서 빠져나와 몸을 축 늘어트리고 숨을 돌린다. 이제 모두 편안해졌다. 이번엔 내 몸을 한 번 찔러볼까? 바늘을 손끝에 가져간다. 콕! 손가락이 따금하며 내 몸에서도 스으으윽~! 바람이 빠져나간다. 어어어~! 무슨일이지 생각할 틈도 없이 나도 그들 옆애 납작하게 누웠다. 몸은 볼품없이 축 늘어졌는데 마음은 왠지 편안하다. 바람을 꽉 채우고 예쁘게 안보여도 괜찮다. 더 이상 묘기를 부리고 살지 않아도 괜찮다. 만날 뗑그렁하게 영원히 여기 머물고 싶다고는생각이 들던 그 순간 저벅저벅 발소리가 들려온다. 끼이익, 누군가 문을 화악 밀며 들어오자 순식간에 모두가 제자리로 돌아갔다. 모두 빵빵하던 원래 모습 그대로.

나는 다시 빵빵한 아기 코끼리 앞에 서 있다. 좀전과 똑같다. 아기 코끼리 옆에선 가재가 물구나무를 서고, 바다 코끼리는 겹겹이 쌓인 의자사이에 끼어있다. 모두 아이들 풍선처럼 보이지만 풍선이 아니다. 나도 들은 바는 있어 진작 알고는 있었다. 코끼리나 가재가 차갑고 무거운 철 조각이나 알루미늄으로 만들어졌다는 사실을. 그런데, 아무리 살펴봐도 바람이 빵빵하게 들어간 풍선 같다. 눈앞에서 바라보면서도 이게 철 조각이라니 도무지 믿을 수가 없다. 이게… 이게 철이라고? 진짜?

한참 코끼리를 들여다보고 있으니 마술사가 기다란 풍선을 이리저리 접을 때 나는 끽끽거리는 소리, 풍선 바람이 스으으윽~! 빠지는 소리마저 들려온다.

아… 살짝만 만져보면 안될까? 눈 깜짝할 동안이면 되는데.. 1초만, 아니 0.5초, 아니 0.1초면 되는데.. 정말 살짝, 손끝만 살짝 데보고 싶은데..아.. 정말이지 살짝만…

아.. 만지고 싶은 충동을 멈추는 게 너무 힘들다. 내 몸은 점점 더 아기 코끼리에 가까워지고 나를 감시하는 눈길은 점점 더 늘어난다. 슬쩍 손을 움직이기만 해도 옆에 서 있던 경비원이 내게 성큼성큼 다가올 기세다.

‘도대체 몇명이 지키는거야? 흥, 난 아무 짓도 않았는데 다들 그렇게 쳐다보지 말라구! 잠깐! 이거 혹시 진짜 풍선 아냐? 그래서 이렇게 철통 같은 경비를 하는 거 아냐? 의심은 점점 커져간다. 에라 모르겠다. 정신을 차려보니 내가 아기코끼리를 안고 있다. 믿을 수가 없다. 내가 무슨 짓을 한거지! 삑! 삑! 삑! 요란한 경보음이 터져 나오고 경비원들이 몽둥이를 휘두르며 달려온다.

아, 어디로 가지? 일단 작업실로 가져가야겠다. 그런데 작업실 어디에 놓지? 반지하 작업실은 너무 좁은데…

오만 가지 생각을 하며 경비원들을 피해 도망치는데 너무 무겁다. 풍선이 왜 이렇게 무거워!? 팔에 힘이 점점 빠진다. 풍선같던 아기 코끼리가 너무 무겁다. 정말 무겁다. 아이고, 망했다… 작업실에 둘 데도 없는데…아..놓치면 안되는데…근데 너무 무거워…어어어어어… 팔에 힘이 풀리며 아기 코끼리를 놓쳐버렸다. 땡가당! 나는 땡가당 소리와 함께 정신을 차렸다. 여기가 어디지? 갤러리다. 그것도 런던에 있는 갤러리다. 런던의 ‘뉴폿 스트릿 갤러리(New Port Street Gallery)’다. 나는 여기서 자꾸 공연한 환상에 빠져들고 있었다.

풍선 집착남

뉴폿 스트릿 갤러리에선 제프쿤스(Jeff Koons)의 전시가 열리고 있었다. ‘데미안 허스트(Damien Hirst)’ 컬렉션 3,000여점을 소장한 뉴폿 스트릿 갤러리는 재작년 문을 연 ‘신상 갤러리’인데 건물 외관이 뾰족한 심슨머리 같다.

제프쿤스.

철로 풍선같은 작품을 만들고, 세계에서 제일 비싸다고 할만한 가격으로 작품을 팔아치우는 예술가 또는 사업가다. 나는 그에 관해 별 관심은 없었다. 사실 여기 오게 된 것도 제프쿤스보다 데미안 허스트가 새로 오픈한 갤러리가 궁금했던 이유가 크다. 그런데 막상 그의 작품을 보다 보니 갑작스레 ‘갖고 싶다’ 는 생각이 들었다. 그것도 아주 간절하다. 이유는 정말 단순하다. 매일 만지고 싶다. 그냥 계속 만지고 싶다. 이게 전부다. 매일 쓰다듬고 만지고 싶다. 가끔은 지인들을 초대해, 이게 뭐 같아? 철로 만들었을까? 풍선 같지 않아? 철일까, 풍선일까? 키득키득 웃으며 장난을 걸고 싶다. 물론 그들은 아기 코끼리를 절대 만질 수 없다. 다시 말하지만, 절대로 안된다. 오로지 나만 만질 것이다.

갤러리에서 작품을 보다 이걸 당장 집에 가져가고 싶다는 생각이 들긴 처음이다. 그런데 그 이유가 이렇게 단순할줄이야. 명색이 작가라면 미술사적으로 중요한 의미가 있거나 심오하게 끌리거나 하는 식의 이유가 있어야 작품을 산다고 생각했다. 그런데 단지 만지고 싶다는 이유만으로 갖고 싶다는 게 말이 되나? 하지만 안될 이유는 뭐람? 한 가지 이유면 충분하지 않나?

그런데 가만 보니 제프쿤스는 ‘풍선집착남’ 이다. 그는 거의 모든 작품을 풍선처럼 만들었다. 풍선이지만 풍선이 아니다. 바람이 빠지며 사라져 버리는게 자연스러운 동물을 옴짝달싹 못하게 만들었다. 제프쿤스씨, 이들이 얼마나 답답할지 상상해 봤어요? 이래도 되는 거예요?

“왜 안되나요? 그들은 바람을 가득 채운채 영원히 아름다운 모습을 가졌어요. 사람들은 그들의 완벽한 모습을 좋아하는거구요. 나는 사라지지 않을 환상을 파는 겁니다. 시간이 아무리 흘러도 바람이 빠지는 일은 없을 테니까요.”

제프쿤스는 시간이 흐르면 사라져 버리고 말 순간을 현재에 영원히 고정시켰다. 보기엔 가볍지만 실제론 매우 무겁겠지?이유야 어쨌든 제프쿤스의 작품은 이게 진짜 풍선인지 아닌지 헷갈릴만큼 황홀한 환상 속에 빠뜨린다. 컬러풀하게 만든 인형같은 풍선은 어릴적 추억을 몽실몽실 떠오르게 하고, 작은 흠하나 잡을 곳이 없 이 완벽하다. 질투 때문에 신경질이 날 정도다.

제프쿤스는 왜 빵빵한 풍선을 영원히 간직하고 싶었을까? 풍선 바람이 빠지는 건 자연스러운데 말이다. 숨이 들이키고 내쉬는 게 삶이라면, 그는 풍선을 불 때마다 삶과 죽음을 생각했을지 모른다. 이런 생각이 들자 재기발랄하던 아기 코끼리, 바다 코끼리, 가재 등이 순간 안쓰럽다. 순간을 영원히 간직하고 싶은 인간의 욕심은 이들을 옴싹달싹 못하게 만들었다. 반짝거리고 빛나지만 실재는 다르다. 다시 아기 코끼리를 바라본다. 반짝 반짝 빛나는 아기 코끼리에 반사된 내 모습이 동글동글 굴곡진다. 이 또한 실제 존재하지 않는 환상이다. 그 때 어디선가 알 수 없는 노래소리가 들려왔다.

미술관의 샤먼

마치 교회 성가대가 부르는 노래같다. 노래가 흘러나오는 곳으로 발걸음을 옮기니 사람들이 원을 그리며 천천히 걷고 있다. 노래소리가 마치 춤을 추는 것 같다. 나도 눈을 감고 이들을 따라 원을 그리며 걷는다. 시냇가를 따라 걷다 폭포수가 떨어지는 산 속으로 간다, 폭포수를 지나 동굴 안으로 들어간다. 온몸에 물방울이 떨어진다. 발랄한 아이 목소리, 수줍지만 강한 목소리, 쓸쓸한 목소리, 슬프지만 담담한 목소리 등 온갖 소리가 들려온다. 이들의 목소리를 따라 행복했던 기억, 괴로웠던 일, 슬펐던 감정이 떠오른다. 그 한 가운데 한 여인이 서있다. 하얀색 긴 머리를 늘어뜨린 샤먼 같다. 나는 그녀를 따라 걸으며 꿈을 꾼다.

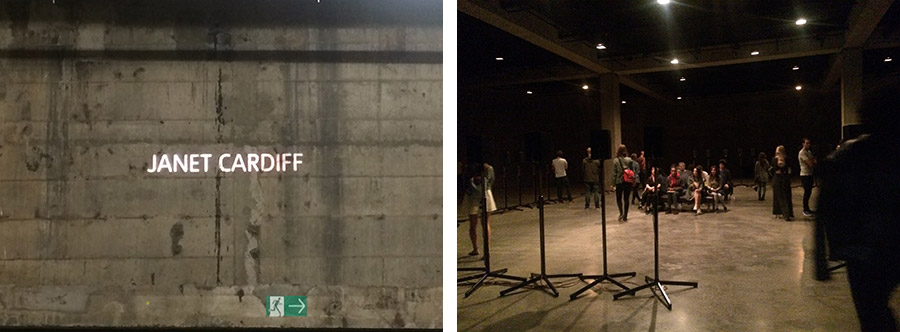

나를 한동안 이런 꿈에 빠지게 한건 케나다 작가 자넷 카디프(Janet Cardiff))의 사운드 설치 작업이다. 런던 테이트 모던(Tate Modern) 터빈홀(Turbine Hall)에 원을 그리듯 설치한 수십여개의 스피커에선 각각 다른 목소리가 흘러나왔다. 온갖 목소리가 내 몸을 감싸고 돈다. 온전히 나를 위해 들려주는 소리 같다. 마치 노래처럼. 갑자기 울컥했다. 오늘은 추적추적 비가 내리고, 피곤한데, 오늘밤 신세를 지려한 친구집에는 갈 수 없다. 나 혼자 외톨이가 된 것 같았을 때 만난 이가 자넷 카디프다. 미술관으로 나를 위로해줄 샤먼을 보낸 여자다.

나는 런던에서 제프쿤스와 자넷 카디프를 만나 이런저런 환상에 빠져들었다. 나 또한 이들처럼 작품을 통해 다른 사람들에게 황홀한 환상을 건네줄 순 없을까? 아직 자신은 없다. 다만 내가 계속 작품을 만들어 간다면 언젠가는 그럴 수 있지 않을까 생각한다. 내 작품을 보고 누군가 위로를 받게 된다면, 잠시나마 황홀한 환상에 빠져든다면 나는 행복할 것 같다. 설사 그 환상이 찰나에 불과할지라도 말이다. 어쩌면 우리가 꿈꾸는 환상은 현실과 부딪치며 끊임없이 고통과 아픔을 줄지도 모른다. 그렇다 해도 우리는 환상 없이 살 순 없지 않은가?

글, 사진 / 이승연

클릿슈즈를 신고 북악스카이를 달리는 꿈을 꾸는 여자. 나는 사라져도 내 이야기가 이야기로 남는다면? 나는 이런 상상으로 작업을 이어간다. 서울 및 런던, 독일에서 활동 중이며 개인활동 외 영국 작가 알렉산더 어거스투스와 함께 ‘더 바이트백 무브먼트’ 라는 이름의 아티스트 듀오로도 활동하고 있다. 인천문화재단 국제교류프로그램인 베를린 zk/u 레지던시 입주작가로 활동했다.

(웹사이트 바로가기

![]()

![[큐레이션 콕콕] 키워드로 보는 2020 코리아](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/kok01_s-351x185.jpg)

![[큐레이션 콕콕] 요즘, 편의점](http://news.ifac.or.kr/wp-content/uploads/2019/12/191210_2_S-351x185.jpg)