보일랑 말랑 옛 신문 속 인천의 목욕탕

찜질방에서 땀을 빼고 때를 미는 일은 한국을 방문하면 꼭 해보아야 할 체험 중 하나로 여겨진다. 목욕탕이 새로운 한류로 자리 잡은 것이다. 그런데 사실 오늘날과 유사한 형태의 목욕탕이 등장한 건 불과 150여 년도 되지 않았다. 근대 이전 한국에서는 물이 있고 내 몸을 담그기만 하면 어디서든 목욕을 할 수 있었다.

그러다 개항 이후 위생 관념이 중요해지면서 돈을 내고 목욕을 하는 독립된 공간, 즉 목욕탕이 등장하였다. 은밀한 공간인 만큼 옛 목욕탕의 실체를 알 수 있는 기록은 생각보다 많지 않다. 그야말로 보일 듯 보이지 않는 상황이지만, 신문 속에 나타난 인천의 목욕탕을 조금이나마 추적해보고자 한다.

개항장의 일본인 생활시설, 목욕탕

|

|

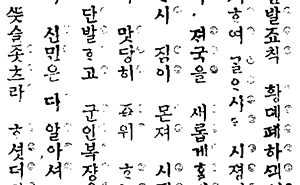

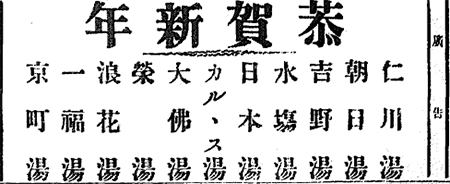

| [사진 1] 「조선신문」 1910년 1월 1일 자 기사 | [사진 2] 「조선신문」 1911년 1월 1일 자 기사 |

목욕탕은 개항장의 일본인 생활시설로 처음 만들어지기 시작하였다. 최초로 만들어진 목욕탕이 무엇이었는지는 알 수 없다. 하지만 거류민 영업 주의사항, 경범죄 항목 등에 목욕탕과 관련된 내용이 적혀있는 것으로 보아 1880년대 초 한국의 개항장에 이미 목욕탕이 있었으며, 1886년이 되어서는 ‘목욕탕단속규칙’을 제정해야 할 만큼 그 수가 제법 늘어났다. 한국 최초로 ‘목욕탕단속규칙’이 만들어진 인천에는 1897년 7개의 목욕탕이 운영되었다. 일본거류지, 각국 거류지, 청국거류지 등의 개항장뿐만 아니라 한국인이 모여 살던 지역에도 목욕탕이 있었으며 운영자는 모두 일본인이었다. 인천의 목욕탕들은 힘을 합하여 「조선신문」에 새해를 축하하는 광고를 내보냈는데 1910년에는 11곳, 1911년에는 12곳의 점포가 참여하였다. 재밌는 사실은 2년 연속 참여한 점포가 5곳밖에 없었다는 사실이다. 당시 목욕탕은 소재지 관할 경찰서에 의해 관리되어 개업과 폐업이 쉽지 않았다는 사실을 고려해보면, 인천에서 최소 12곳 이상의 목욕탕이 운영되었다.

목욕탕인가 모욕탕인가옷을 벗고 목욕탕 욕조 안에 들어가면 빈부, 신분의 고저, 민족 간 차이는 사라지고 모두가 평등한 인간이 된다. 한국인도 점차 새로운 근대 시설인 목욕탕에 가기 시작하였다. 그러나 그들은 목욕탕 입구를 지나 욕조 속 평등에 가까워지기까지 많은 어려움을 겪어야만 하였다. 같은 돈을 내도 일본인이 씻은 이후 더러운 물에서야 간신히 씻을 수 있었으며 돈조차 받지 않고 쫓아내는 일도 많았다. 차별이 얼마나 심했던지 목욕탕을 ‘모욕탕’이라고 부르기도 하였다. 일각에서는 “이 모욕을 면하려면 우리 손으로 목욕집을 만들어야 하고, 될 수 있는 대로 일본인 경영 목욕탕은 가지 말아야 한다”(「동아일보」 1924년 1월 3일 자 기사)고 주장하기까지 하였다. 그러나 목욕탕은 일개 개인이 짓기에 초기비용이 많이 필요하였고, 간신히 짓는다고 하더라도 경찰서의 갖은 핑계로 인하여 영업 허가를 받기 어려웠다.

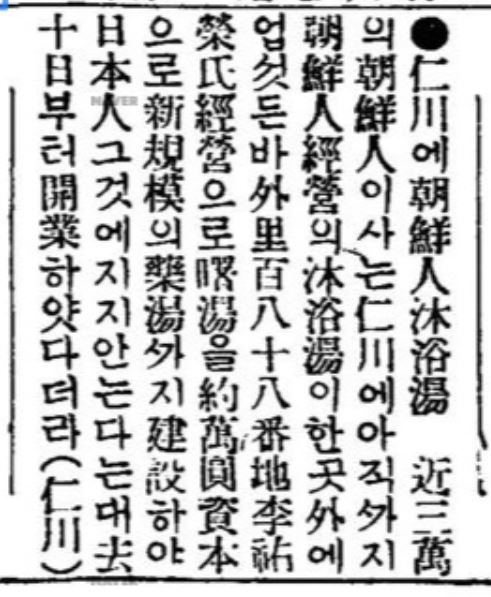

|

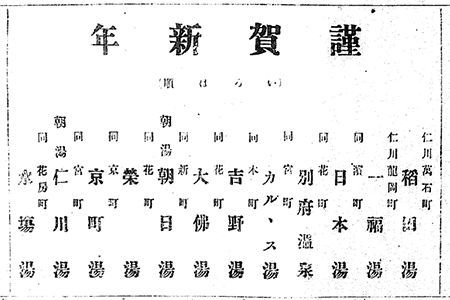

| [사진 3] 「동아일보」 1923년 11월 12일 자 기사 |

1923년까지도 인천에는 한국인이 운영하는 목욕탕이 단 한 곳밖에 없었다. 이러한 까닭에 이우영(李祐榮)이라는 한국인이 지은 목욕탕이 「동아일보」에 소개될 정도로 한국인의 목욕탕 운영은 이례적 사건이었다. 「동아일보」 1923년 11월 12일 자 기사에 따르면, 그는 외리 188번지, 지금의 경동 일대에 ‘서탕(曙湯)’이라는 목욕탕을 만들었다. 조선인 순사의 봉급이 약 29원이던 시절, 약 만 원의 돈을 투자하여 약탕까지 설치한 목욕탕이었다. 이 목욕탕의 시설은 일본인 목욕탕에도 뒤지지 않았다고 한다.

전국에서 입욕료가 가장 비싼 인천1920년대 중반 인천의 목욕탕 입욕료는 대인 7전, 소인 4전이었다. 입욕료는 서울과 함께 전국에서 가장 비쌌는데 주 2회 목욕이 권장되었다는 사실을 고려해보면 제법 부담이 되는 돈이었다. 이런 상황이 계속 이어지자 1930년 4월 자문기관인 인천부 협의회에서 목욕탕의 수도세를 일정 비율 낮춰주고 입욕료도 낮추자고 경찰서에 건의하기도 하였다. 목욕탕에 대한 사람들의 불만이 계속 이어지자, 조선총독부는 반발을 잠재우기 위해 사설목욕탕보다 저렴한 금액으로 운영되는 공설목욕탕 건립을 추진하였다. 하지만 앞에서도 살펴봤듯이 목욕탕을 짓는 일은 큰돈이 필요하였다.

|

|

| [사진 4] 「부산일보」 1932년 10월 8일 자 기사 | [사진 5] 「동아일보」 1934년 3월 28일 자 기사 |

조선총독부 체신국에서 1935년에 발간한 보고서에는 공설목욕탕을 짓는 방법 세 가지가 소개되어 있다. 첫째 이미 개인이 만들어 영업하던 목욕탕을 기부받는 법, 둘째 가옥을 사서 건립비를 낮추고 이를 개조하여 목욕탕으로 바꾸는 법, 셋째 기부금을 받아 만드는 법이 바로 그것이었다. 특히 세 번째 방법의 하나로 목욕탕 인근 주민에게 기부금이라며 돈을 강제로 걷어가기도 하였다. 그런데 인천에는 다행스럽게도(?) 노구치(野口)라는 일본인이 낸 기부금 만원 중 6천 500원을 활용해 월미도조탕 보다 약간 좁지만 그래도 제법 규모가 있는 50평의 공설목욕탕이 만들어졌다. (「부산일보」 1932년 10월 8일 자 기사)

인천 공설목욕탕은 1933년 1월 19일 개장하여 이틀 동안 무료 공개한 후 대인 3전, 소인 1전의 입욕료를 받는 것으로 운영을 시작하였다. 하지만 개업한 지 불과 반년도 되지 않아 수도료 인상을 이유로 입욕료를 4전으로 올리는 문제를 놓고 신문의 지면을 장식하였다. (「동아일보」 1934년 3월 28일 자 기사) 인천 공설목욕탕을 위탁 관리하던 박영섭이 “이렇게 인상한다면 공설목욕탕으로써 아무런 기능을 발휘하지 못한다”고 꼬집은 것처럼, 사람들이 이용하기에 목욕탕의 벽은 높았고 식민지에서 벗어난 이후에야 진정한 의미의 ‘동네목욕탕’이 만들어질 수 있었다.

김유나(金柔娜, Kim Yu-na), 인천광역시립박물관 전시교육부 연구원