아직 한국에선 낯선 이름의 젠트리피케이션은 본래 한국보다 산업화가 먼저 진행된 영국과 미국에서 발생한 도시문제를 설명하기 위한 도시계획 분야의 학술 용어로 나라마다, 도시마다 이를 정의하고 해석하는 방식에 차이가 있다. 그렇다면 한국 버전의 젠트리피케이션은 어떤 모습일까? 크게 주거, 상업, 관광지역의 젠트리피케이션으로 분류할 때 한국은 상업과 관광이 혼재된 젠트리피케이션이 가장 두드러진 특징을 보인다. 홍대, 서촌, 가로수길, 이태원 등 지역의 특성화 거리가 조성되면서 유동인구 증가, 지가 상승, 임대료 상승으로 지역의 활기를 불어넣던 문화예술인, 소상공인이 임대료를 감당하지 못해 내쫓기는 현상, 나아가 주인 없는 둥지에 대규모 프랜차이즈가 유입되며 지역의 정체성이 상실되고 다시 슬럼화되는 악순환 정도로 설명할 수 있겠다.

지난 5일, 인천문화재단에서 열린 젠트리피케이션 관련 정책토론회에 참석했다. 젠트리피케이션을 ‘둥지 내몰림’이란 쉬운 용어로 풀이한 것은 좋지만 이는 젠트리피케이션의 부정적 측면만을 설명하는 것 같아 아쉽다. 쫓겨나는 것은 나쁜 것이지만 공동화된 도심은 그 긍정적 효과가 상당하다. 도심 낙후지역의 안정화로 외곽지역으로의 인구 이탈 감소, 지역 상권 활성화 및 자산가치의 상승, 지방 세수 증가, 타 유사지역 개발 가능성 증가 등 그야말로 빈 공간 재활성화, 도시재생의 순기능 측면이다. 부정적 효과로는 부동산 가격의 급상승에 따른 임대료 상승과 함께 인구의 강제적 이동이 초래되고 주민들을 중심으로 불만과 갈등이 증가한다는 것이다. 이처럼 젠트리피케이션은 도시문제라는 단편적 현상이 아닌, 도시 성장의 과정에서 생기는 성장통 중 하나로 긍정적 측면을 극대화하고 부정적 측면을 완화시킬 수 있는 다각적 시선으로 바라보아야 한다. 미국, 프랑스, 일본 등 이를 먼저 겪은 도시들의 극복 사례를 바탕으로 국내에서, 특히 인천에서 젠트리피케이션에 대응할 때 놓치지 않았으면 하는 요점들을 정리해보고자 한다.

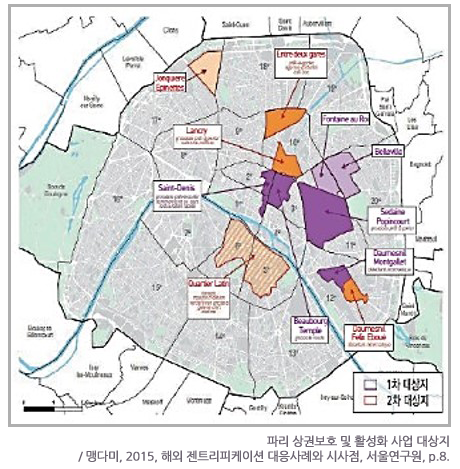

첫째, 젠트리피케이션에 대응하는 도시재생의 정책수립 방향을 단기, 중기, 장기로 구분하고 거시적, 미시적 정책을 동시에 추진하는 다층적 접근으로 도시의 성장가능성을 열어주는 것이다. 2006년 프랑스 파리 시는 400여 개의 특정가로를 ‘보호상업가로’로 지정하여 일반, 강화, 특수의 세 가지 유형으로 구분하여 관리하는 거시적 보호정책과 비탈 카르티에(Vital’ Quartier, 생기있는 거리)라는 미시적 사업을 통해 골목상권 보호에 성공하였다. 비탈 카르티에란 시로부터 도시정비사업을 위임 받은 세마에스트(SEMAEST, 파리동부혼합경제정비협회)가 비어있는 상가를 사서 지역 상인들에게 저렴하게 임대하는 사업으로 시의 거시적 정책을 실행하는 실질적 정책이라 할 수 있다. 젠트리피케이션을 단순히 임대료 상승의 문제로만 국한시켜선 안 된다. 눈앞의 문제만 해결하려는 성급한 정책수립에는 한계가 있으므로 정책수립의 방향을 다층적, 다각적으로 수립하여 도시의 양상에 따라 변화시킬 수 있는 탄력적 대응이 필요하다.

다음으로 주체에 대한 문제이다. 둥지 내몰림에 있어 누구를 지키기 위해 법안이 제정되고 또 앞으로 누가 계속하여 이 도시를 지켜나갈 것인가? 답은 주민이다. 최근 유명 벽화마을 주민들이 생활권 보장을 요구하며 공들여 만든 벽화를 지우고 있다. 관광객 몰이를 하려는 지방정부도, 뜬다는 입소문에 모여든 상인도, 개발 호재를 노리는 부동산 소유주도 그 주체가 될 수 없다. 이러한 관점에서 전통보존구역, 전통과 현대 공존 구역, 현대 구역의 3개 층으로 철저히 분리해 관리하며 주민들의 요구를 일순위로 받아들이고 있는 일본 가나자와의 도시재생 사례는 시사하는 바가 크다. 시는 정책과 물리적 환경을 만들 뿐, 이를 실천하는 주체는 주민이기에 시 정책을 주민 스스로 만들 수 있게 열린 공간을 내어주는 시의 자세는 주목할 만하다. 가나자와 시와 주민처럼 수직적 관계가 아닌, 민이 주체가 되고 관이 뒷받침하는 수평적 협력이 부러워 지는 대목이다.

마지막으로 지역 정체성과 지속가능성이다. 신포동을 비롯한 인천 중구에 ‘개항창조도시’를 만들겠다는 재생사업은 인천시에서 2025년까지 12곳을 지정해 추진하고 있는 사업이다. 시 관계자의 말에 따르면 더 많은 곳을 지정하였다가 사업이 진행되지 않으면 실망이 클 것이기에 12곳만 지정했다고 한다. 관에서 계획하면 주민은 따라야만 하는 전형적인 우리나라의 하향식(Top-down) 개발사업이 조금도 변한 것 같지 않아 아쉬운 대목이다. 꿈의 생태도시로 잘 알려진 브라질 쿠리찌바(Curitiba)의 도시재생 사례를 보면, 먼저 도시에서 가장 심각한 인프라 문제를 해결하기 위해 계획이 시작됐고, 홍수라는 위험에 장기적으로 대처할 수 있는 방안으로 생태도시를 만들었다고 한다. 물리적 환경을 만든 뒤, 이를 지속적으로 가꿔 나갈 주민들을 위한 복지 정책으로 소프트웨어를 채웠다. 또한 한국의 공공 교통 정책에서도 벤치마킹한 대중교통 중심, 보행자 중심의 교통체계를 갖춰 인프라, 정책, 환경이 어우러진 지속가능한 도시가 됐다. 눈 앞의 관광객 몰이를 위해 ‘예쁜 도시’로만 치장하면 오래가지 못한다. 그 도시의 문제를 장기적 안목으로 바라보고 계획할 때 주민, 소상공인, 문화예술인 등 그 지역의 주체가 소프트웨어를 채우고 그제서야 새로운 정체성과 새로운 이름이 생겨날 것이다. 주민 스스로 자신의 삶의 터전에 대한 자부심과 지키고 싶은 정체성이 있는 곳이라면, 공공의 과도한 개입 없이도 후대에 계속 물려주고픈 지역이 될 것이다. 우리는 이것을 지속가능성이라 부른다. 이처럼 젠트리피케이션을 도시 성장의 과정으로 더 넓은 관점으로 이해하고, 인천시의 거시적 정책과 주체적으로 터전을 만들어 가는 주민의 수평적 협력으로 ‘신포동’이 젠트리피케이션 극복을 넘어 도시재생의 성공사례로 불리어지길 기대해본다.

김미선(건축, 조경, 도시 전공자)