‘보트 피플’(boat people)이라는 표현이 있다. 말 그대로, 보트를 탄 사람들. 1974년 발발한 베트남 전쟁으로 인해 배를 타고 피란길에 오를 수밖에 없었던 베트남 난민들을 비유적으로 일컫는 표현이다. 난민 하면 떠올리게 되는 가장 고전적인 표상이지만 불행히도 보트 피플은 오늘날에도 여전히 현재진행형이다. 이를테면 북아프리카 보트 피플에게 꿈의 섬으로 여겨지지만 결국엔 죽음의 섬이 될 운명인 이탈리아 최남단에 위치한 섬 ‘람페두사’ 그리고 시리아 내전을 피해 탈출하던 중 터키 해변에서 비극적으로 숨진 채 발견된 세 살 남자아이 ‘아일란 쿠르디’ 등은 결코 과거의 이야기가 아니다.

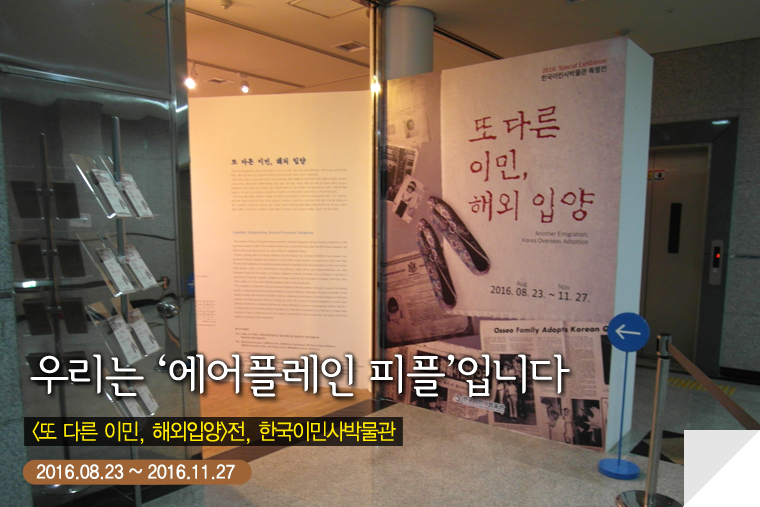

다소 엉뚱하게 들릴 수도 있겠지만 ‘에어플레인 피플’(airplane people)이라는 표현도 가능하지 않을까. 비행기를 탄 사람들. 이는 물론 정식 시민권을 얻지 못한 단어이긴 하지만 ‘해외 입양아’를 염두에 두고 느슨한 상상력을 발휘해 적용해본 비유다. 과연, 그들은 하나같이 비행기를 타고 타국의 가정에 양자 혹은 양녀로 받아들여지고 있지 않은가. 배를 타고 입양 가정으로 넘어간다는 이야기는 과문해서인지 들어본 기억이 없다. 해외입양인 그리고 에어플레인 피플. 오는 11월 27일까지 인천 한국이민사박물관에서 열리고 있는 ‘또 다른 이민, 해외입양’ 특별전을 둘러보던 중 문득 머리를 스쳐간 조합이었다.

이번 전시를 통해 새로 알게 된 놀라운 통계가 하나 있다. 1948년에서 2004년에 이르기까지 총 50만여 명의 전 세계 입양인들 중 무려 1/3에 해당하는 수치가 바로 한국인이었다는 사실이다. 이토록 많은 수의 해외입양인을 배출한 한국의 시대사적 맥락이 존재할 것이다. 그 기원은 1950년 한국전쟁으로부터 비롯된다. 전쟁으로 인해 한국에 수많은 전쟁고아들이 양산되었고, 종전 이후 오갈 데 없는 고아 문제를 해결하기 위한 방안으로 해외입양이 시작된다. 그리고 1960년대에서 80년대 중반까지 이르는 시기, 국가 주도의 급속한 산업화 과정에서 빈곤 가정과 미혼모들로부터 태어난 아이들이 새로운 해외입양 ‘수출’ 자원으로 대두되기에 이른다. 여기에 제동이 걸린 결정적 계기가 1988년 한국의 서울올림픽 개최 즈음이다. 다수의 서구 언론들이 한국의 해외입양아 문제를 두고 ‘아기 판매’(Babies for Sale)라는 직접적인 표현을 써가며 문제제기를 하기 시작한 것이다. 이를 기점으로 한국의 ‘아기 수출 산업’은 정점을 찍고, 2007년에 이르러서는 마침내 처음으로 국내입양아 수(1,388명)가 해외입양아 수(1,264명)를 상회하기에 이른다.

아메리카 그리고 유럽 대륙의 여러 가정에서 한국인 입양아를 받아들이게 된 배경, 그 맨 앞줄에는 저개발 빈곤 국가의 불우한 아이들을 보듬겠다는 종교적・사회적 이타주의 심성이 자리하고 있었을 것이다. 전시의 한 공간을 채우고 있는 ‘낯선 땅 낯선 가족과 입양인’ 섹션에서는 이처럼 어린 나이에 낯선 해외 가정에 새 둥지를 튼 한국인 입양아들 그리고 그 가족의 평온한 일상을 엿볼 수 있다. 그러나 한국인 해외입양아 현실을 둘러싼 차가운 진실 역시 존재한다. 1983년생 한국에서 태어난 김 스티븐(Kim Steven)이라는 아이가 있었다. 그는 흑인 혼혈이었다. 또한 그는 어릴 때 뇌성마비를 앓아 양쪽 눈의 시력을 잃었을 뿐 아니라 급기야 하반신마저도 쓰지 못하게 되는데, 소위 ‘장애인’ 신분으로는 미국 비자가 발급되지 않아 입양 절차를 밟는 데 여간 어려운 것이 아니었다고 한다. 그 밖에 마음이 쓰이는 지점은 하나 더 있다. 해당 전시에서는 확인할 수 없었지만, 한국인과 같은 동양 출신 아이들을 자신의 가정에 입양아로 받아들이고자 하는 서구인의 심리 저 은밀한 귀퉁이에 혹시 동양을 신비화하는 ‘오리엔탈리즘’의 혐의는 없었을지 여부도 가만히 생각해보게 된다.

전시의 마지막 ‘입양인의 귀환’ 섹션은 가장 흥미로운데, 관람객으로 하여금 ‘귀환’(歸還)이라는 단어의 간단치 않은 의미에 대해 일깨워준다. ‘귀환’의 사전적 정의는 다음과 같다. “다른 곳으로 떠나 있던 사람이 본래 있던 곳으로 돌아오거나 돌아감.”

떠오르는 이름이 하나 있다. 1968년 한국의 부산에서 태어나 그 이듬해 벨기에로 입양된 아이. 성인이 된 그는 이제 제 2의 고향이라 할 벨기에 또한 벗어나 세계 여러 나라를 옮겨 다니며 예술가 및 활동가로 살아가고 있다. 그의 이름은 “미희 나탈리 르무안느”(Mihee Nathalie Lemoine). 두 살 때 벨기에로 입양된 그에게 양부모가 입양서류에 적혀 있던 ‘조미희’라는 이름에서 ‘미희’를 가져와 ‘나탈리’라는 서양식 여자아이의 이름을 덧붙인 뒤, 자신의 성 ‘르무안느’를 더해 마무리한 이름이다. 그런데 후일 친모를 만난 자리에서 그는 자신의 본명이 ‘김별’이었다는 이야기를 전해 듣는다. 최종적으로 그의 이름은 세 개가 된다. 조미희, 미희 나탈리 르무안느 그리고 김별.

조미희=미희 나탈리 르무안느=김별의 입장에서 ‘귀환’은 어떤 의미를 가질까. 목적지는 조미희인가, 미희 나탈리 르무안느인가, 아니면 김별인가. 그는 어디로 돌아가야 하나. 그에게는 ‘집’(home)이라는 관념 역시 좀 독특한 것이다. 어느 나라이건 “집을 빌릴 수 있는, 사방의 벽으로 둘러싸여 보호받을 수 있는 공간”이면 자신에게는 ‘홈’이 될 수 있다고 말한다. 이쯤 되면 아무래도 그에게 전통적인 용법의 ‘귀환’이란 단어는 존재하지 않을 것 같다. 조미희=미희 나탈리 르무안느=김별에게 ‘귀환’이란 조미희, 미희 나탈리 르무안느, 김별 어느 하나도 아닌, 그러나 그 전부를 더한 것이 될 것이다. 그는 ‘에어플레인 피플’이다.

마지막으로 한 가지 언급해두고 싶은 지점이 있다. 이번 전시는 한인 해외입양아들 중 ‘이중의 소수자’라 할 흑인 혼혈아의 존재가 상당수 포함되어 있었다는 사실에도 주목하고 있다. 가령 미국인 김 원선시오 신부가 운영한 ‘성 원선시오의 집’의 존재가 그렇다. 그는 인천 부평에 위치한 미군기지 ‘애스컴 시티’ 외에도 의정부, 동두천, 군산, 송탄 등의 기지촌들을 돌면서 (모두가 생모는 아니었을) 혼혈아 어머니들을 만나 한국 내 혼혈아 문제 해결에 헌신한 인물이다. 김 원선시오 신부의 존재는 우리가 한인 해외입양아에게 품고 있는 일반적인 표상이 얼마나 좁은 것이었는지 찬찬히 되돌아보게 만드는 힘이 있다.

글 / 이종찬(문화사회연구소 연구원)

사진 / 한국이민사박물관 제공