안경수

안경수는 서울과 경기를 중심으로 활동하고 있으며 여러 장소에서 머물며 매 장소의 풍경들을 작업의 영역으로 끌어들인다. 그는 풍경의 경계를 유심히 살피고 이렇게 발견된 장면의 막(layer)을 회화화하는 작업을 한다. 그는 ‘회화 표면의 물성과 원본(풍경)과의 불균형적 관계’ 에 대해 질문을 던지고, ‘우리는 풍경의 경계를 어떻게 규정하는가?’에 대한 물음에 답을 찾고자 한다. 상시로 거주하는 장소의 경계성을 규정하고 경계의 안과 밖, 나아가 작가와 풍경 사이의 그림이라는 임의의 경계(막)를 통해서 대상에 대한 간섭을 시도하는 것은 물론, 그림과 풍경의 겹침으로 장면을 흔든다. 인천아트플랫폼에서는 다수의 문화가 섞여서 만들어낸 인천의 독특한 도시성과 구조물을 리서치하고 이를 각각의 레이어로 나누어 회화작업을 진행하고자 한다. 그중 일부는 완성된 그림과 실제 풍경의 겹침을 시도하여 사진과 영상으로 기록하는 것이 될 것이다. 이러한 작업은 도시 내에 존재하는 경계로 들어가는 작가 특유의 방식이다.

막, 156x277cm, acrylic on canvas, 2017

막, 156x277cm, acrylic on canvas, 2017

factory, 180x460cm, acrylic on canvas, 2017

factory, 180x460cm, acrylic on canvas, 2017

부표, 230x180cm, acrylic on canvas, 2017

부표, 230x180cm, acrylic on canvas, 2017

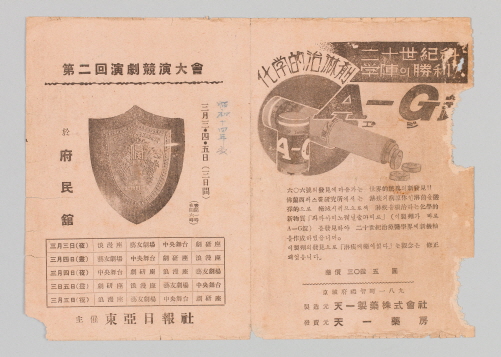

광고판, 135x180cm, acrylic on canvas, 2016

광고판, 135x180cm, acrylic on canvas, 2016

옥상, 135x180cm, acrylic on canvas, 2016

옥상, 135x180cm, acrylic on canvas, 2016

슈퍼마켓, 135x180cm, acrylic on canvas, 2016

슈퍼마켓, 135x180cm, acrylic on canvas, 2016

정물화, 180x135cm, acrylic on canvas, 2016

정물화, 180x135cm, acrylic on canvas, 2016

전야, 230x360cm, acrylic on canvas, 2016

전야, 230x360cm, acrylic on canvas, 2016

작가노트

나는 그동안 주변에서 유심히 목격하게 되는 풍경을 회화의 영역으로 가져오는 작업을 진행해왔다. 풍경의 경계 혹은 막(layer, Membrane)에 관심을 두게 된 계기는 연희동의 한 버스정류장에서 경험한 시각적 체험 때문이었다. 철거 중인 건축물의 풍경, 그 위에 덥힌 파란색 가림막, 그리고 그 앞을 가로막고 있는 바리케이드와 그곳에 그려진 풍경화가 있는 모습은 내가 도시 속 한 풍경에서 발견한 세 개의 막이었다. 작업 내에 중요하게 다루고 있는 개념으로서의 ‘막’은 ‘풍경의 경계(barrier)’를 의미한다고 볼 수 있다. 내가 어린 시절 살았던 부산 동네의 집과 그곳의 재건축 풍경, 과거에는 익숙했지만 낯설어진 모습을 드러내는 풍경, 집 바깥과 안을 연결하는 화단과 같은 시간상 혹은 공간상의 경계들은 내가 그리고자 하는 풍경을 선택하는 데에 주요한 기준이 된다. 내가 머문 장소들(집 혹은 레지던시 지역) 중에서 선택한 풍경들은 ‘막’ 혹은 ‘경계’를 드러낼 수 있는 내적 컨텍스트를 담고 있다는 점에서 일상의 풍경과는 거리가 있다. 나는 이 풍경들을 가능한 한 사실적으로 캔버스 위에 그리고자 노력하며 결과적으로는 그린 풍경의 일부가 그 모본(母本)이 되는 실제 풍경이 일부로서 기능하기를 바란다. 그것은 조화일 수도 있는 동시에 부조화이며, 부조화일 수 있는 동시에 조화인 것으로서 그 자신을 스스로 대변하는 캔버스이기도 하다.

풍경과 풍경의 경계를 갈라놓았던 바리케이드는 장면들을 선명하게 분리하는 동시에 너머의 장면과 관계를 연결하는 막이 된다. 막이라는 대상을 통해 규정된 풍경의 태도를 관찰하게 될 때 그 장면은 여러 질문을 불러일으킨다. 막은 관계의 시작이 되며 동시에 경계 사이의 매질이 된다. 여기서 막-membrane은 특정 장소 사이의 풍경과 그림을 그리는 과정 사이에 교차하는 문제에서 시작된다. 나는 그런 막이라는 닫힌 상태와 유기적, 물리적인 너머의 막과 관계 가능한 상태를 주목한다. 나는 이러한 막으로서의 장면을 화면의 소재로 불러들임으로써 풍경의 안과 바깥을 재인식하는 대상으로 규정하고자 한다. 풍경의 경계 너머에 있는 공백의 장면은 도시 사이의 경계이며 틈이다. 그곳은 어떤 특정한 가치들을 상실한 부유하는 대상들의 집합장소이다.

나는 여러 곳에 머물며 이주를 거듭하는 동안 풍경의 경계를 유심히 살피고 이렇게 발견된 장면의 막(layer)을 회화로 작업해 왔다. ‘회화 표면의 물성과 원본(풍경)과의 불균형적 관계’에 대해서 관심을 가지는 동시에 ‘우리는 풍경의 경계를 어떻게 규정하는가’에 대한 질문에 항상 어떻게 대답이 가능할 것인가를 작업을 통해 고민해 오고 있다. 나와 풍경 사이의 그림이라는 임의의 경계(막)를 통해서 대상에 대한 간섭을 시도하는 것은 물론, 그림과 풍경의 겹침으로 장면을 흔든다.

나는 여러 곳에 머물며 이주를 거듭하는 동안 풍경의 경계를 유심히 살피고 이렇게 발견된 장면의 막(layer)을 회화로 작업해 왔다. ‘회화 표면의 물성과 원본(풍경)과의 불균형적 관계’에 대해서 관심을 가지는 동시에 ‘우리는 풍경의 경계를 어떻게 규정하는가’에 대한 질문에 항상 어떻게 대답이 가능할 것인가를 작업을 통해 고민해 오고 있다. 나와 풍경 사이의 그림이라는 임의의 경계(막)를 통해서 대상에 대한 간섭을 시도하는 것은 물론, 그림과 풍경의 겹침으로 장면을 흔든다.

분꽃나무에 대하여

분꽃나무에 대하여 바람

바람 동풍(東風)

동풍(東風) 선(仙)

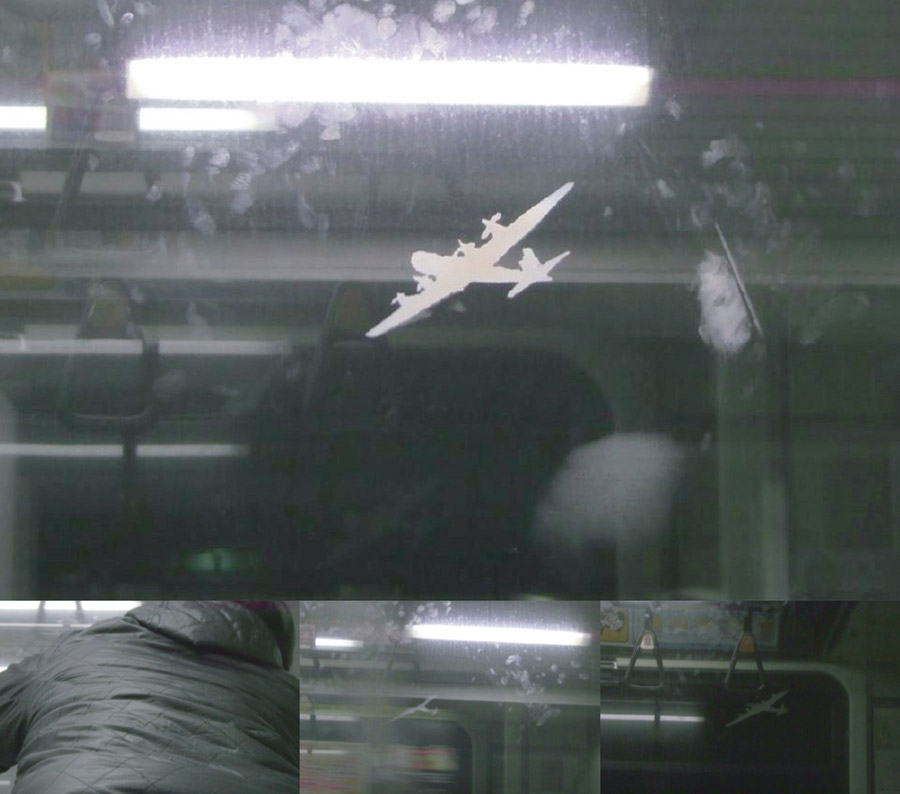

선(仙) 어느 날 비행기

어느 날 비행기 히로시마의 돌들에게 묻기

히로시마의 돌들에게 묻기 삿포로의 눈에게 묻기

삿포로의 눈에게 묻기 삿포로의 눈이 말을 한다

삿포로의 눈이 말을 한다 바람

바람 삿포로 풍경

삿포로 풍경 나는 교토에서 태어났고 히로시마시립대 조소과에 입학하면서부터 히로시마를 기반으로 활동하였다. 후쿠시마 원전 사고가 발생하기 전까지는 주로 히로시마와 세토우치 지역에서 벌어진 사건들을 소재로 작업을 하였다. 그러나 원전 사고 이후에는 조화(調和), “문명화된 것들”과 “자연적인 것들”의 관계를 탐색하는 것을 주제로 하는 작업을 해왔다. 최근에는 쓰시마섬과 한국에서 현장 작업을 진행하였고 관련 지역에서 열리는 전시와 레지던시 프로그램에 참여하여 지리학적 특징과 문명화의 관계를 보여주는 키네틱 설치 작업을 선보였다. 이 작업들에서 나는 이미지와 전자제품을 활용하였다. 이외에도 나는 조각매체 연구와 더불어 일본의 근대 조각가 헤이하치 하시모토(Heihachi Hashimoto)에 관한 연구, 아티스트 콜렉티브 ‘팀 야메요’를 이끄는 활동, 대안미술공간 히로시마아트센터를 운영하는 일을 하고 있다.

나는 교토에서 태어났고 히로시마시립대 조소과에 입학하면서부터 히로시마를 기반으로 활동하였다. 후쿠시마 원전 사고가 발생하기 전까지는 주로 히로시마와 세토우치 지역에서 벌어진 사건들을 소재로 작업을 하였다. 그러나 원전 사고 이후에는 조화(調和), “문명화된 것들”과 “자연적인 것들”의 관계를 탐색하는 것을 주제로 하는 작업을 해왔다. 최근에는 쓰시마섬과 한국에서 현장 작업을 진행하였고 관련 지역에서 열리는 전시와 레지던시 프로그램에 참여하여 지리학적 특징과 문명화의 관계를 보여주는 키네틱 설치 작업을 선보였다. 이 작업들에서 나는 이미지와 전자제품을 활용하였다. 이외에도 나는 조각매체 연구와 더불어 일본의 근대 조각가 헤이하치 하시모토(Heihachi Hashimoto)에 관한 연구, 아티스트 콜렉티브 ‘팀 야메요’를 이끄는 활동, 대안미술공간 히로시마아트센터를 운영하는 일을 하고 있다.  들불

들불 들불

들불 들불

들불 구럼비

구럼비  구럼비

구럼비  구럼비

구럼비  flickering

flickering flickering

flickering flickering

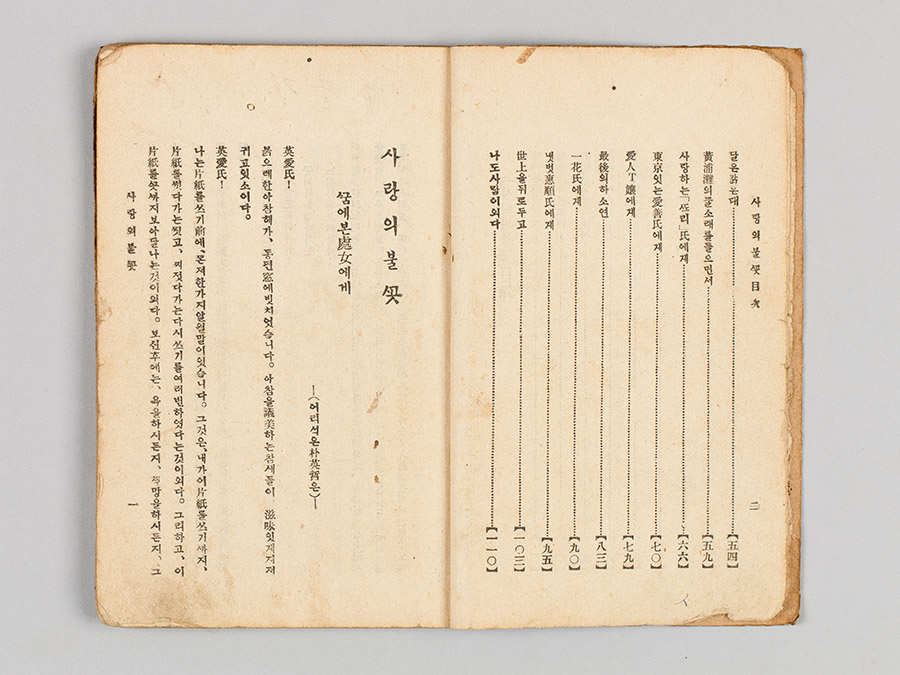

flickering 나는 인간이 살아가는데 부딪히는 사소하거나 심각한 모든 문제의 근본적인 의문을 작업의 주제로 삼는다. 인간의 본질, 삶과 죽음, 불안, 고통, 소외, 근원적인 외로움 등의 실존적인 문제에서, 인간이 인간과 관계를 갖고 살아가면서 파생되는 정치, 사회, 환경적인 문제까지, 포괄적인 것에서 개별적인 것까지, 집단적인 것에서 개인적인 것까지를 담는다. 나의 영상회화, 영상드로잉 작업은 회화나 드로잉에 그 바탕을 두고 있고, 수없이 많은 그림이 그려지고 지워지면서 한 편의 영상회화, 영상 드로잉작업이 완성된다. 한 컷 한 컷 진행될 때마다 컷과 컷을 사진으로 찍고 그 과정의 흔적들은 소멸하면서 최종은 하나의 드로잉, 회화로 남는 것이다.

나는 인간이 살아가는데 부딪히는 사소하거나 심각한 모든 문제의 근본적인 의문을 작업의 주제로 삼는다. 인간의 본질, 삶과 죽음, 불안, 고통, 소외, 근원적인 외로움 등의 실존적인 문제에서, 인간이 인간과 관계를 갖고 살아가면서 파생되는 정치, 사회, 환경적인 문제까지, 포괄적인 것에서 개별적인 것까지, 집단적인 것에서 개인적인 것까지를 담는다. 나의 영상회화, 영상드로잉 작업은 회화나 드로잉에 그 바탕을 두고 있고, 수없이 많은 그림이 그려지고 지워지면서 한 편의 영상회화, 영상 드로잉작업이 완성된다. 한 컷 한 컷 진행될 때마다 컷과 컷을 사진으로 찍고 그 과정의 흔적들은 소멸하면서 최종은 하나의 드로잉, 회화로 남는 것이다.

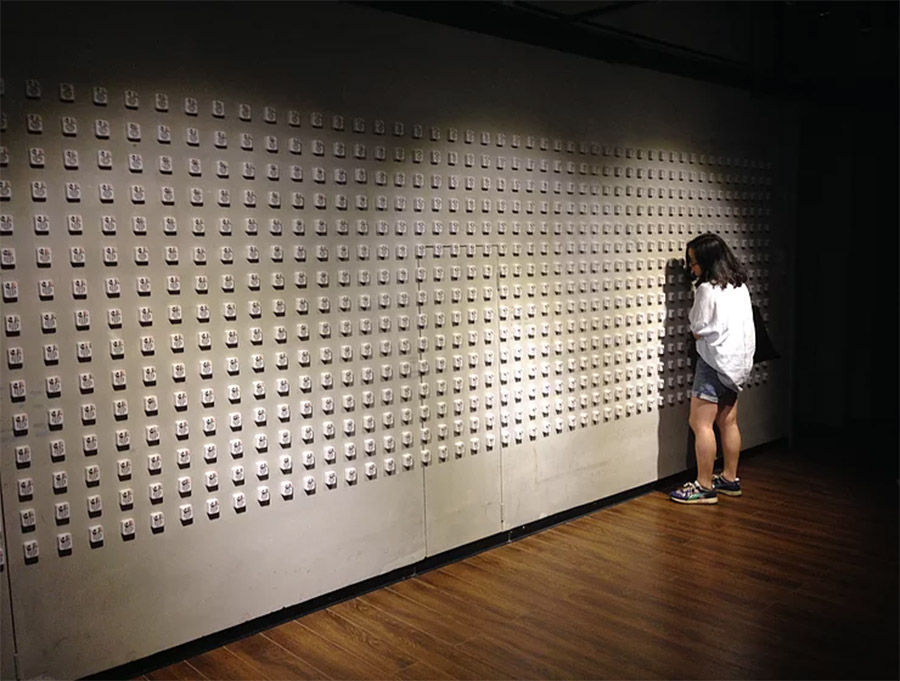

네모 테이블 The Square Table

네모 테이블 The Square Table  짖는 소리 Barking (설치 구역 지도)

짖는 소리 Barking (설치 구역 지도) 1분은 60초 One Minute Is Sixty Seconds와 파파파 Pah Pah Pah (설치전경)

1분은 60초 One Minute Is Sixty Seconds와 파파파 Pah Pah Pah (설치전경) 1분은 60초 One Minute Is Sixty Seconds

1분은 60초 One Minute Is Sixty Seconds 파파파 Pah Pah Pah

파파파 Pah Pah Pah 나부낌 1 Flapping 1

나부낌 1 Flapping 1 나부낌 1.1 Flapping 1.1

나부낌 1.1 Flapping 1.1 나는 1988년 중국 허난성에서 태어났고 충칭에서 주로 활동한다. 쓰촨미술학원에서 뉴미디어아트를 전공(BFA, 2016)하였으며 멀티미디어 기술을 활용한 인터랙티브아트, 비디오아트, 조각, 사운드아트 프로젝트를 기획하고 제작 및 연출한다.

나는 1988년 중국 허난성에서 태어났고 충칭에서 주로 활동한다. 쓰촨미술학원에서 뉴미디어아트를 전공(BFA, 2016)하였으며 멀티미디어 기술을 활용한 인터랙티브아트, 비디오아트, 조각, 사운드아트 프로젝트를 기획하고 제작 및 연출한다.

안정적 불안정성 – EXIT

안정적 불안정성 – EXIT Object-a, instability

Object-a, instability Welcome aboard!

Welcome aboard!  부재와 임재 사이

부재와 임재 사이  부재와 임재사이

부재와 임재사이  부재와 임재 사이

부재와 임재 사이  구축 혹은 해체

구축 혹은 해체 구축 혹은 해체

구축 혹은 해체  나의 작품은 상호 양립 불가능한 구축과 해체의 행위를 구분하는 경계가 모호하다는 생각에서 출발했다. 나는 이 작품에서 무가치하게 뒤엉킨 폐기물 더미 혹은 동시에 매우 잘 꾸며진 장식처럼 보이는 불분명한 형태를 만들어 상호 대립하는 양면적 가치를 하나의 작품에 담으려 했다. 나는 작품, ‘구축 혹은 해체’에서 우리의 일상은 그 경험 속에서 명확히 규정할 수 없고 구분 짓기 어려운 모호한 사회현상들로 채워져 있다는 사실에 주목한다. 전반적 작품의 내용은 과잉과 결핍의 불균형 속에서 발현되는 충족되지 않는 인간 욕구 때문에 구축되는 사회현상과 관계에 주목하고 시각적으로 재해석하는 것이다.

나의 작품은 상호 양립 불가능한 구축과 해체의 행위를 구분하는 경계가 모호하다는 생각에서 출발했다. 나는 이 작품에서 무가치하게 뒤엉킨 폐기물 더미 혹은 동시에 매우 잘 꾸며진 장식처럼 보이는 불분명한 형태를 만들어 상호 대립하는 양면적 가치를 하나의 작품에 담으려 했다. 나는 작품, ‘구축 혹은 해체’에서 우리의 일상은 그 경험 속에서 명확히 규정할 수 없고 구분 짓기 어려운 모호한 사회현상들로 채워져 있다는 사실에 주목한다. 전반적 작품의 내용은 과잉과 결핍의 불균형 속에서 발현되는 충족되지 않는 인간 욕구 때문에 구축되는 사회현상과 관계에 주목하고 시각적으로 재해석하는 것이다.