황문정

1990년 인천에서 태어난 황문정은 서울대학교에서 조소를 전공하고 글래스고 예술학교(Glasgow School of Art)에서 Masters of Letters of Fine Art Practice 과를 졸업했다. 그녀는 어린 시절부터 지금까지 도시의 변두리에 머무른 적이 많다. 도심의 계획된 풍경을 동경한 적도 있으나, 외곽에서 펼쳐지는 예기치 못한 공간의 변칙들, 이야기들에 더욱 눈이 가기 시작했다. 그녀에게 도시는 살아남으려는 옛것과 밀려들어 오는 새것의 사이에서 흥미로운 충돌이 일어나고는 곳이다. 특히 괴물처럼 불어나는 건축물들과 틈바구니에 섞여 있는 자연물들이 만들어 내는 이야기는 그녀를 매료시키는 것중 하나다.

황문정은 장소를 구성하는 다양하고 다층적인 관계의 구조와 질서를 파악하고 기능의 형태로 시각화함으로써 개인과 개인, 개인과 집단, 개인과 사물, 더 나아가 사물과 사물의 관계 등 그 장소를 규정하는 관계의 의미망을 새롭게 구성해 나가는 작업을 한다. 다양한 서사에 기반을 둔 재료의 물성과 구도, 대상을 재해석하는 과정 등 다양한 매체를 사용한 프로젝트가 작업의 주를 이룬다.

‘AIR SHOP: 식물 마스크 시리즈’ , Mixed media, Dimensions Variable, 2017

‘AIR SHOP: 식물 마스크 시리즈’ , Mixed media, Dimensions Variable, 2017

<‘AIR SHOP: 식물 마스크 시리즈’ >는 대기오염이라는 심각한 문제를 소비사회의 부조리한 상황에 반영해 영상, 설치, 퍼포먼스로 구성한 작업이다. 대기오염이 심화되고 있는 요즘, 10년 전 비현실적이라 상상했던 산소를 사고파는 행위가 이뤄지고 각종 대응책이 쏟아져 나오고 있다. 작가는 개인과 사회 안에서 발생하는 문제를 동시대의 합리적이고 경제적인 방식으로 재배열하고 독특한 형태로 작업화한다.

사이넘어사이_Y동, Beyond between Beyond_Ydong, Dimensions Variable, Brick tiles, Fake plants, Cement, Wood, Paint, 2017

사이넘어사이_Y동, Beyond between Beyond_Ydong, Dimensions Variable, Brick tiles, Fake plants, Cement, Wood, Paint, 2017

사이넘어사이_홍예문, Beyond between Beyond_Hongyemun, Dimensions Variable, Brick tiles, Fake plants, Cement, Wood,Paint, 2017

사이넘어사이_홍예문, Beyond between Beyond_Hongyemun, Dimensions Variable, Brick tiles, Fake plants, Cement, Wood,Paint, 2017

<사이 넘어 사이> 시리즈는 스코틀랜드에 위치한 글라스고 센트럴 역 준공 과정에서 사라진 빈민촌의 이야기를 바탕으로 한 가공의 유적에서 시작하였다. 자료가 거의 남아 있지 않은 마을에 대한 기사와 책의 내용을 짜깁기 한 스크립트는 여러 사람의 목소리로 녹음되어 가공의 벽 뒤에 작은 소리로 재생된다. 인천아트플랫폼에서 재구성되어 설치된 <사이 넘어 사이_홍예문>은 홍예문 주변의 이야기를 수집하여 가공한 가상의 이야기를 사운드로 제작하여 야외에 설치된 가벽에 재생하는 작업이다. 작가는 지역에 대한 과거의 기록과 작가 자신의 상상, 그리고 그것을 읊어내는 어떤 인물, 설정된 화자를 경유하며 지역을 읽어내는 이 작업은 가상과 실재 사이를 가로지르며 유실된 공동의 기억이나 경험을 가시화시킨다.

재활용조경, Recycled gardening, Dimensions Variable, Objects,Plants,Tape,Wood, 2016

재활용조경, Recycled gardening, Dimensions Variable, Objects,Plants,Tape,Wood, 2016

세 나무가 함께 사는 방법, The way three trees live together, Dimensions Variable, Wood,Pine tree,Soil, 2016

세 나무가 함께 사는 방법, The way three trees live together, Dimensions Variable, Wood,Pine tree,Soil, 2016

위장, 개입, 동화, Camouflage, intervention, assimilation, 182×80×248cm, Vegetable,Wood,Soil,2016

위장, 개입, 동화, Camouflage, intervention, assimilation, 182×80×248cm, Vegetable,Wood,Soil,2016

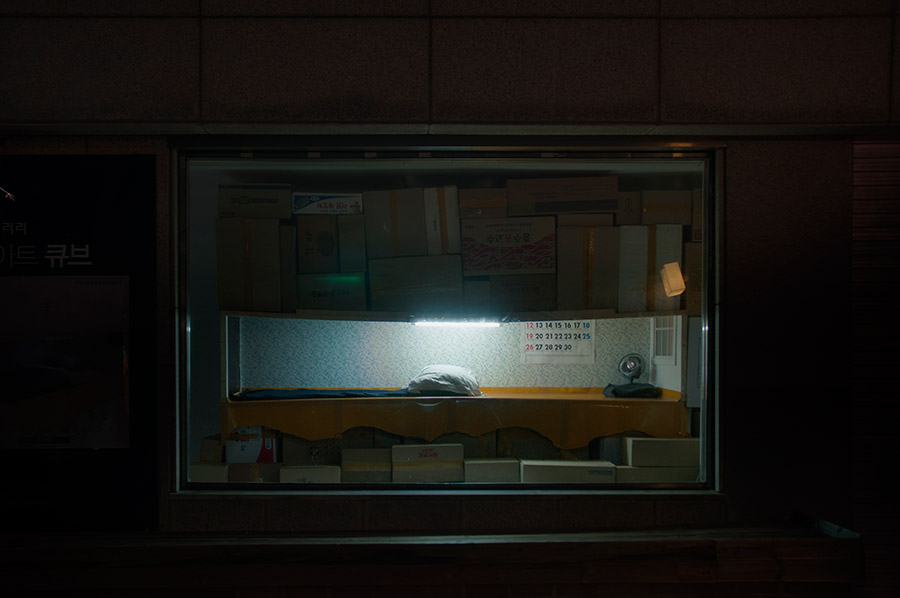

방구석, The flat room, 400×80×210cm, Wood,Floor paper,Wall

방구석, The flat room, 400×80×210cm, Wood,Floor paper,Wall

손가락 휘트니스, Finger fitness, 120×40×120cm, Tools,Fluorescent light,Wood, 2016

손가락 휘트니스, Finger fitness, 120×40×120cm, Tools,Fluorescent light,Wood, 2016

다생산카트, Multi Production Cart, 122×72×185, Wood,Paint,Wheels,Fish tank,Solar panel,Motors,LED, 2015

다생산카트, Multi Production Cart, 122×72×185, Wood,Paint,Wheels,Fish tank,Solar panel,Motors,LED, 2015

해피페치, Happy Fetch, Dimensions Variable, Mixed Media, 2015

해피페치, Happy Fetch, Dimensions Variable, Mixed Media, 2015

작가노트

어린시절부터 지금까지 도시의 변두리에 머무른 적이 많다. 도심의 계획된 풍경을 동경한 적도 있으나, 외곽에서 펼쳐지는 예기치 못한 공간의 변칙들, 이야기들에 눈이 가기 시작했다. 나는 도시의 살아 남으려는 옛 것과 밀려들어오는 새 것의 사이에서 일어나는 흥미로운 충돌 ,특히 괴물처럼 불어나는 건축물들과 틈바구니에 섞여있는 자연물들이 만들어 내는 이야기에 주목한다. 거주지를 자주 옮겨다니긴 했지만, 나의 생활범위는 매우 좁고 미시적이다. 차도 없고 자전거 타기도 무섭고, 나의 거주지에서 멀리 떨어진 곳을 탐험하기도 낯설다. 어느 장소에서 이삿짐을 풀고 몇 주 생활해보면, 익숙한 생활반경이 생긴다. 내게 익숙한 지역 안에서도 돌아다니 다보면 가보지 못한 구석진 장소들이 많다. 자세히 관찰하면 이 작은 생활환경에서도 마치 화수분처럼 이야기가 넘쳐난다. 그런 순간을이 미지로 저장하거나 그 과정에서 생겨나는 부산물들을 수집한다. 그리고 장소와 이미지, 오브제를 되새김질하고 네러티브를 만들어내면 이는 어떠한 아이디어들로 연결된다. 그리고 수집한 요소들을 활용해 마치 ‘무허가 건축가’처럼 나만의 공간을 만들어 낸다. 일반적인 건축환경과는 다르게 안전, 효용성, 일반적인 형태와는 동떨어진, 실질적 풍경과는 거리가 먼 형태들이 생겨난다. 안전한 범위의 생활권을 고집하는 나와는 다르게 풍경에 아슬아슬 하게 꽉 끼는, 혹은 위태롭게 존재감을 드러내는 작업들이 나온다. 그리고 그들은 풍경 속에 녹아들지만 이질감이 느껴지도록 설치가 된다. 이 장소들을 스쳐 지나가는 사람들에게 여행자가 인사를 건네듯이 짧은 순간의 경험을 제공한다.

어린시절부터 지금까지 도시의 변두리에 머무른 적이 많다. 도심의 계획된 풍경을 동경한 적도 있으나, 외곽에서 펼쳐지는 예기치 못한 공간의 변칙들, 이야기들에 눈이 가기 시작했다. 나는 도시의 살아 남으려는 옛 것과 밀려들어오는 새 것의 사이에서 일어나는 흥미로운 충돌 ,특히 괴물처럼 불어나는 건축물들과 틈바구니에 섞여있는 자연물들이 만들어 내는 이야기에 주목한다. 거주지를 자주 옮겨다니긴 했지만, 나의 생활범위는 매우 좁고 미시적이다. 차도 없고 자전거 타기도 무섭고, 나의 거주지에서 멀리 떨어진 곳을 탐험하기도 낯설다. 어느 장소에서 이삿짐을 풀고 몇 주 생활해보면, 익숙한 생활반경이 생긴다. 내게 익숙한 지역 안에서도 돌아다니 다보면 가보지 못한 구석진 장소들이 많다. 자세히 관찰하면 이 작은 생활환경에서도 마치 화수분처럼 이야기가 넘쳐난다. 그런 순간을이 미지로 저장하거나 그 과정에서 생겨나는 부산물들을 수집한다. 그리고 장소와 이미지, 오브제를 되새김질하고 네러티브를 만들어내면 이는 어떠한 아이디어들로 연결된다. 그리고 수집한 요소들을 활용해 마치 ‘무허가 건축가’처럼 나만의 공간을 만들어 낸다. 일반적인 건축환경과는 다르게 안전, 효용성, 일반적인 형태와는 동떨어진, 실질적 풍경과는 거리가 먼 형태들이 생겨난다. 안전한 범위의 생활권을 고집하는 나와는 다르게 풍경에 아슬아슬 하게 꽉 끼는, 혹은 위태롭게 존재감을 드러내는 작업들이 나온다. 그리고 그들은 풍경 속에 녹아들지만 이질감이 느껴지도록 설치가 된다. 이 장소들을 스쳐 지나가는 사람들에게 여행자가 인사를 건네듯이 짧은 순간의 경험을 제공한다.

나의 활동을 중심으로 맺어진 관계에서 출발하여 주로 ‘신체’를 통해 세계를 다시 바라보는 방식을 제안하는 작업을 해 왔다. 나는 기존의 세계에 대한 법칙을 뒤흔들어보고, 재목록화시켜서 새로운 규칙들로 재배열하는 것에 관심이 있다. 그럼으로써 나와 세계 사이에는 새로운 틈이 생기고 그 균열과 틈을 통해 세계는 무한하게 변주될 가능성을 갖게 된다고 생각한다. 이 과정은 사람들이 늘 당연시하는 반짝거리고 매끈하게 다듬어진 외관 아래 숨겨진 것들을 보는 행위로, 나의 작업은 외부가 규정하는 말끔한 서사를 깨트리고 부당하게 제약받아온 도시 속 우리 권리를 되찾는 행위를 실천한다.

나의 활동을 중심으로 맺어진 관계에서 출발하여 주로 ‘신체’를 통해 세계를 다시 바라보는 방식을 제안하는 작업을 해 왔다. 나는 기존의 세계에 대한 법칙을 뒤흔들어보고, 재목록화시켜서 새로운 규칙들로 재배열하는 것에 관심이 있다. 그럼으로써 나와 세계 사이에는 새로운 틈이 생기고 그 균열과 틈을 통해 세계는 무한하게 변주될 가능성을 갖게 된다고 생각한다. 이 과정은 사람들이 늘 당연시하는 반짝거리고 매끈하게 다듬어진 외관 아래 숨겨진 것들을 보는 행위로, 나의 작업은 외부가 규정하는 말끔한 서사를 깨트리고 부당하게 제약받아온 도시 속 우리 권리를 되찾는 행위를 실천한다.

스스로 존재하는 것이 아니라 외부 조건에 의해서만 존재할 수 있는, 불안하고 애매한 것들에 관심이 있다. 분명히 존재하지만 인정받지 못해서 없는 취급 받는 것들, 바깥으로부터의 인식 없이는 끝없이 비가시적인 것들, 그런 것들이 존재하는 방식과 형태를 영상과 입체로 만든다. 텍스트, 나레이션, 움직이는 신체(의 특정 동작), 규칙과 조건 등이 작업 재료로 주로 쓰인다. 최근 작업은 사회에서 비가시적인 신체와, 그 신체가 속한 시간에 대한 것이었다. 생산 라인에 서지 못하는 신체가 사회로부터 격리되어 기다림으로 소비하는 시간, 시간 바깥의 시간, 어떤 것이 끝나고 나서 다음 시작이 일어나기 전까지의 비어있는 시간을 원, 나선, 거울, 모니터 표면, 버퍼링, 병풍 등의 요소로 표현하였다. 특정 목적에 사용되지 않는 나머지 시간에 대해서 더 작업해보고자 한다. 나는 양감을 가진 것보다는 그것의 나머지 영역, 혹은 구멍 같은 것에 더 관심이 있다. 있다고 말하기도 그렇다고 없다기도 말하기도 모호한 상태를 포착해서 잘 표현하는 것이 작업의 목표 가운데 하나다.

스스로 존재하는 것이 아니라 외부 조건에 의해서만 존재할 수 있는, 불안하고 애매한 것들에 관심이 있다. 분명히 존재하지만 인정받지 못해서 없는 취급 받는 것들, 바깥으로부터의 인식 없이는 끝없이 비가시적인 것들, 그런 것들이 존재하는 방식과 형태를 영상과 입체로 만든다. 텍스트, 나레이션, 움직이는 신체(의 특정 동작), 규칙과 조건 등이 작업 재료로 주로 쓰인다. 최근 작업은 사회에서 비가시적인 신체와, 그 신체가 속한 시간에 대한 것이었다. 생산 라인에 서지 못하는 신체가 사회로부터 격리되어 기다림으로 소비하는 시간, 시간 바깥의 시간, 어떤 것이 끝나고 나서 다음 시작이 일어나기 전까지의 비어있는 시간을 원, 나선, 거울, 모니터 표면, 버퍼링, 병풍 등의 요소로 표현하였다. 특정 목적에 사용되지 않는 나머지 시간에 대해서 더 작업해보고자 한다. 나는 양감을 가진 것보다는 그것의 나머지 영역, 혹은 구멍 같은 것에 더 관심이 있다. 있다고 말하기도 그렇다고 없다기도 말하기도 모호한 상태를 포착해서 잘 표현하는 것이 작업의 목표 가운데 하나다.

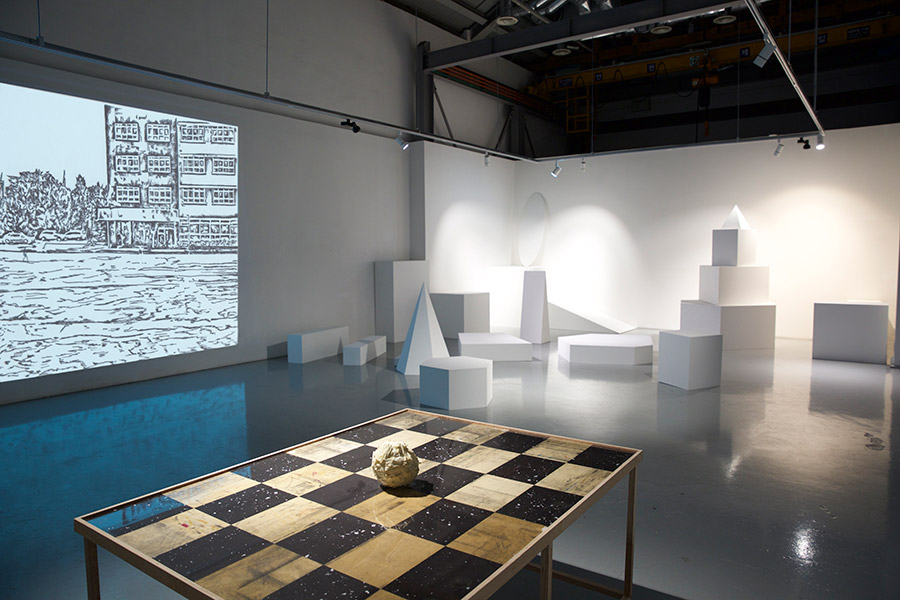

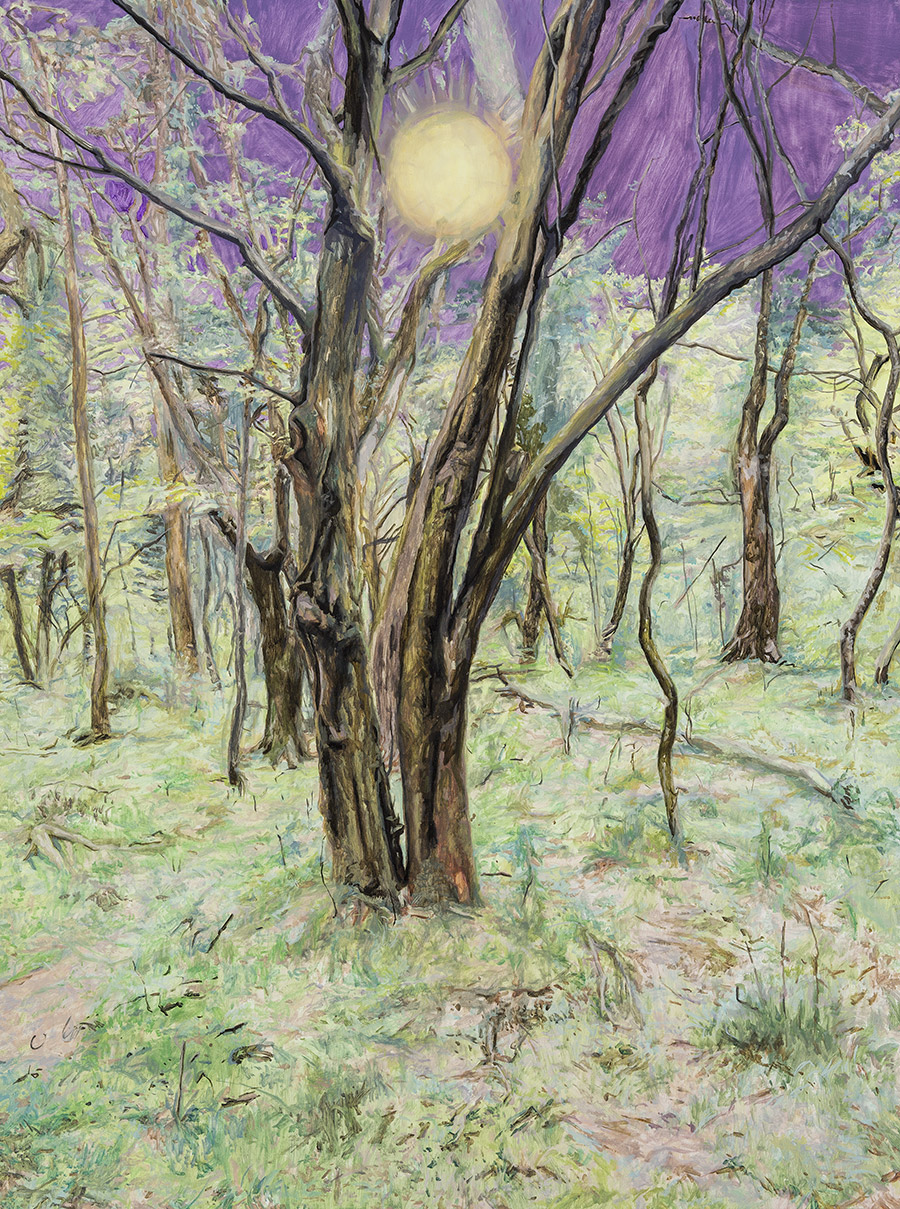

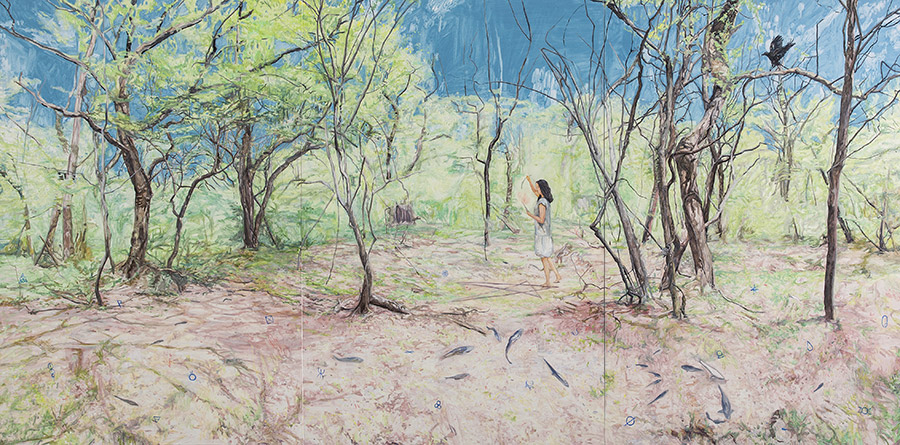

[GOOD; PAINTING] 전시전경, 보강비닐위에 혼합재료, 창고갤러리, 인천아트플랫폼, 2017

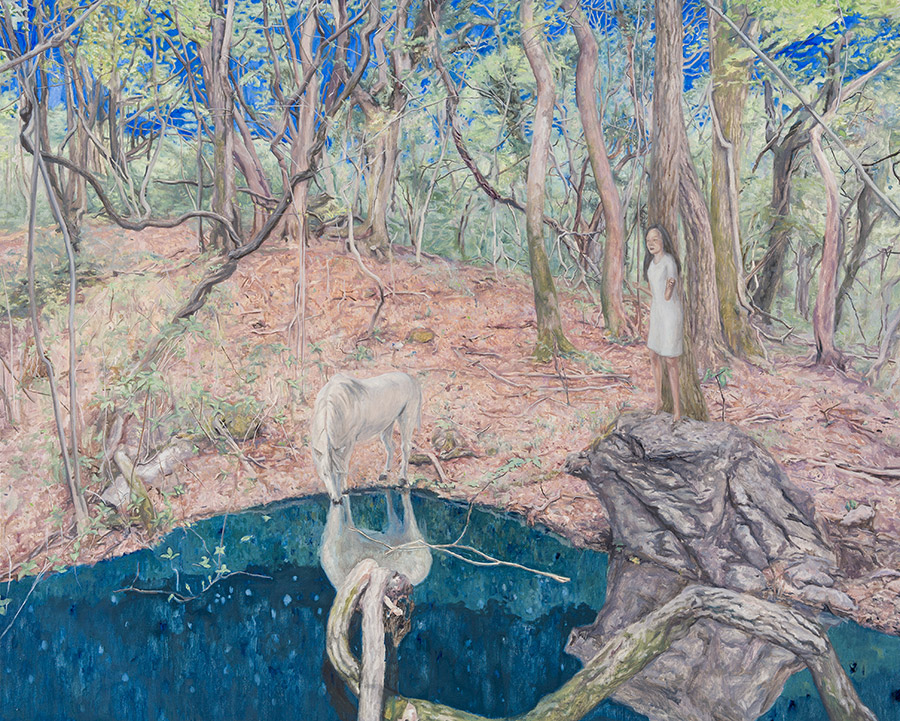

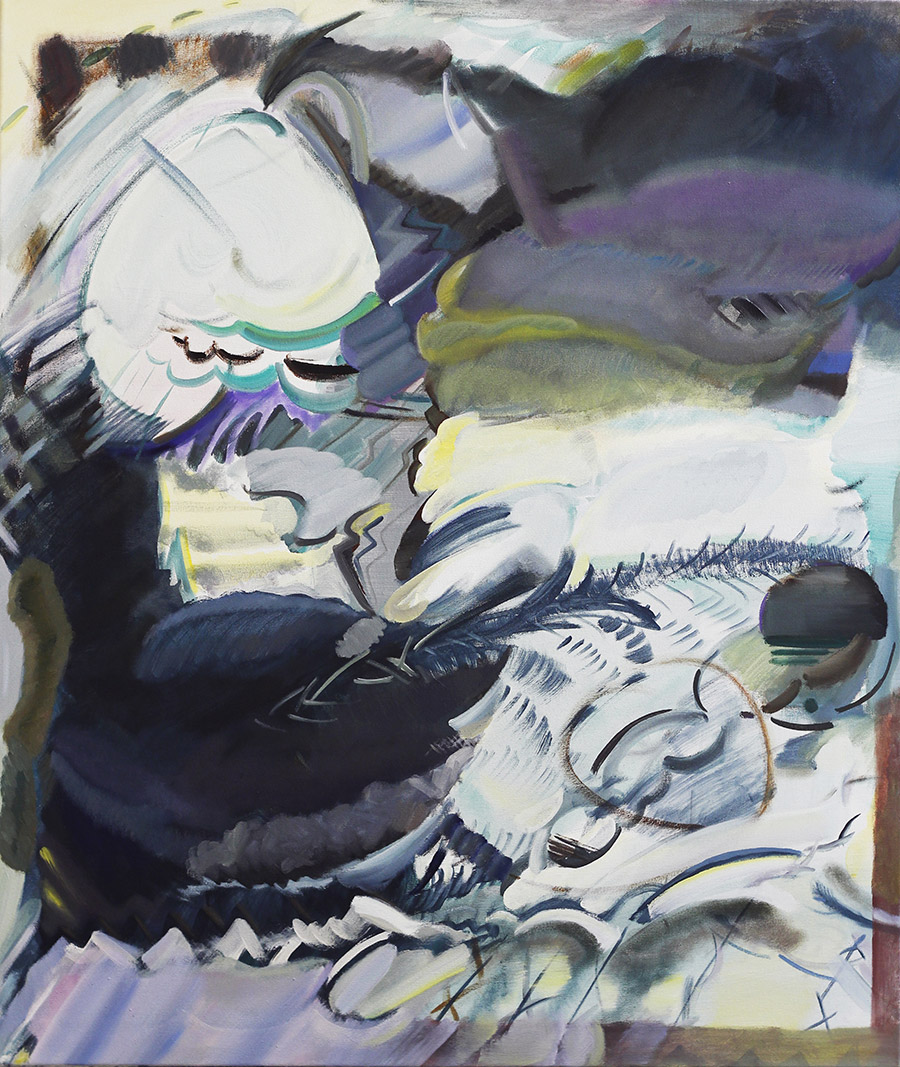

[GOOD; PAINTING] 전시전경, 보강비닐위에 혼합재료, 창고갤러리, 인천아트플랫폼, 2017 The Second Quarter, 145×112cm, acrylic and oil on canvas, 2017

The Second Quarter, 145×112cm, acrylic and oil on canvas, 2017 직경 18센티미터, 145×112cm, acrylic and oil on canvas, 2017

직경 18센티미터, 145×112cm, acrylic and oil on canvas, 2017 We love having a good laugh, 115×90cm, acrylic and oil on canvas, 2017

We love having a good laugh, 115×90cm, acrylic and oil on canvas, 2017 종이위에 혼합재료, 2016-201

종이위에 혼합재료, 2016-201 Black T, 150×130cm, acrylic and oil on canvas, 2016

Black T, 150×130cm, acrylic and oil on canvas, 2016 <아스팔트위에는 빵이 자라지 않는다.> 전시전경, Kreis미술관, Osterburg, 독일, 2016

<아스팔트위에는 빵이 자라지 않는다.> 전시전경, Kreis미술관, Osterburg, 독일, 2016 Colorful Dream, 100×85cm, acrylic and oil on canvas, 2016

Colorful Dream, 100×85cm, acrylic and oil on canvas, 2016 헤매고 충돌하는 과정에서 결정의 순간을 만나게 되고, 이 결정(무형의 이미지에 대한 시각적 기억과 경험이 개입된)은 스스로 낯선 자극을 일으켜 새로운 프로세스의 또 다른 밑바탕 역할을 한다. 즉흥성을 열어두며 과정과 결정이 그림 자체에 직접 관여하여 뱉음과 들이마심, 놓아줌과 닫음의 반복만으로도 어느 순간 화면은 긴장감을 통해 새로운 감성을 일으키고 더 이상 사소하거나 일반적이지 않은 익숙한 낯섦을 보여주게 될 것이다. 기존 미술사조에 쉽게 정의되지 않는 새로운 회화가 캔버스라는 2차원 평면 안에서 시각적 평온함과 낯섦의 간극으로부터의 모호함을 동반한 규정할 수 없는 새로운 감정을 생성시키는 것이 아닐까? 이것은 불가능한 무언가를 가능하게 할 것이고 아마도 그것은 작고 사소한 것일 수도 있다. 그럼에도 화면 안에서 그림을 위한 저마다의 역할을 하고 새로운 방향을 제시한다. 이것은 추상이 아니다 형상도 없다. 나의 회화는 그렇게 원래 존재했던 것들일 수도 있지만 언어로 표현하지 못하는 몽글몽글한 새로운 무엇인가일 수도 있길 바란다.

헤매고 충돌하는 과정에서 결정의 순간을 만나게 되고, 이 결정(무형의 이미지에 대한 시각적 기억과 경험이 개입된)은 스스로 낯선 자극을 일으켜 새로운 프로세스의 또 다른 밑바탕 역할을 한다. 즉흥성을 열어두며 과정과 결정이 그림 자체에 직접 관여하여 뱉음과 들이마심, 놓아줌과 닫음의 반복만으로도 어느 순간 화면은 긴장감을 통해 새로운 감성을 일으키고 더 이상 사소하거나 일반적이지 않은 익숙한 낯섦을 보여주게 될 것이다. 기존 미술사조에 쉽게 정의되지 않는 새로운 회화가 캔버스라는 2차원 평면 안에서 시각적 평온함과 낯섦의 간극으로부터의 모호함을 동반한 규정할 수 없는 새로운 감정을 생성시키는 것이 아닐까? 이것은 불가능한 무언가를 가능하게 할 것이고 아마도 그것은 작고 사소한 것일 수도 있다. 그럼에도 화면 안에서 그림을 위한 저마다의 역할을 하고 새로운 방향을 제시한다. 이것은 추상이 아니다 형상도 없다. 나의 회화는 그렇게 원래 존재했던 것들일 수도 있지만 언어로 표현하지 못하는 몽글몽글한 새로운 무엇인가일 수도 있길 바란다.