완벽한 인공도시

“이렇게 멋진 집에서 산다니 믿을 수가 없어요!”

“너무 행복해요!”

“꿈을 드디어 이루었어요”

거대한 스크린에선 행복에 흠뻑 취한 사람들이 계속 등장한다. 이들에게 세상은 완벽하고 아름답다. 꿈꾸던 행복을 금방이라도 잡을 것만 같다. 집을 구경하라며 여기저기서 웃으며 손짓하는 사람들을 지나 일단 화장실로 도망친다.

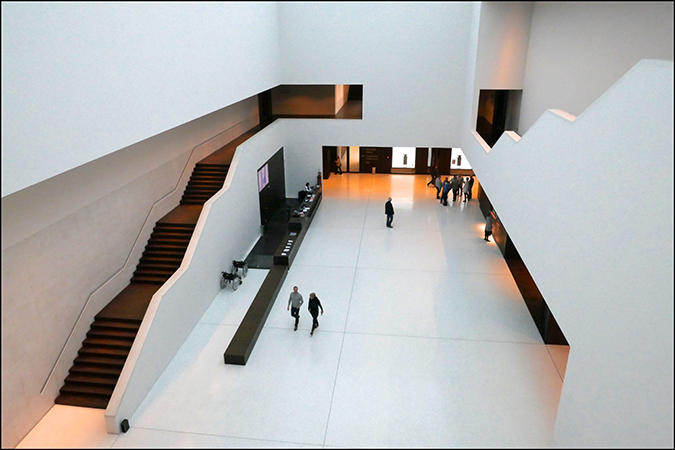

이곳은 조호바루(Johor Bahru)의 포리스트 시티(Forest City)다. 포리스트 시티? 처음 이름을 들었을 땐 숲이 가득한 자연 친화적인 에코 도시로 생각했다. 오늘 아침 머물고 있던 마사이 지역에서 그랩(말레이시아 콜택시)을 타고 40분을 달려 포리스트 시티에 도착했다. 기대를 안고 중앙 건물로 들어선다. 입구에 들어서자마자 로비에 설치된 도시 모형에 눈이 휘둥그레진다. 눈으로 보고도 믿어지지 않을 만큼 거대한 아파트와 콘도가 즐비하다. 게다가 여러 건물엔 새빨간 SOLD OUT 스티커가 붙었다. 물론 거대한 아파트와 콘도가 들어선 도시 모습이 낯선 건 아니다. 빽빽하게 들어선 아파트는 한국 신도시에서 흔히 볼 수 있는 건설 현장이기 때문이다. 그러나 ‘포리스트 시티’의 도시계획은 규모부터 남다르다. 아니 도시 계획이라기보단 마치 새로운 국가 건설처럼 느껴진다. 촘촘하게 들어선 높디높은 건물들, 쇼핑몰, 국제학교, 그리고 도시 조경까지 완벽하게 계획된 모습에 정신이 혼미해진다. 심지어 이 모든 것이 건설된 땅조차 거대한 바다를 메워 만들었다고 하니 놀라울 뿐이다. 말레이시아 조호 술탄은 경제를 활성화하려는 목적으로 바다를 메꿔 아파트와 콘도, 빌라 등 새로운 고급 주거지역을 건설하고 이를 외국인에게 팔고 있다고 한다. 이곳의 아파트 가격은 평범한 말레이인들이 살 수 없을 정도로 매우 비싸다. 물론 많은 말레이인이 이에 반대했었다고 한다. 외국인들이 자기 나라에 들어와 자신들은 상상도 할 수 없을 호화 아파트를 짓고 이들만의 삶을 따로 건설해 사는 모습이 마음에 들지 않는 건 당연하다. 그러나 한편에는 이들이 조호바루에 돈을 투자해 경제가 활성화되는 걸 환영하는 사람들도 많다.

‘포리스트 시티’ 도시 모형

‘포리스트 시티’ 도시 모형

포리스트 시티 아파트들

포리스트 시티 아파트들

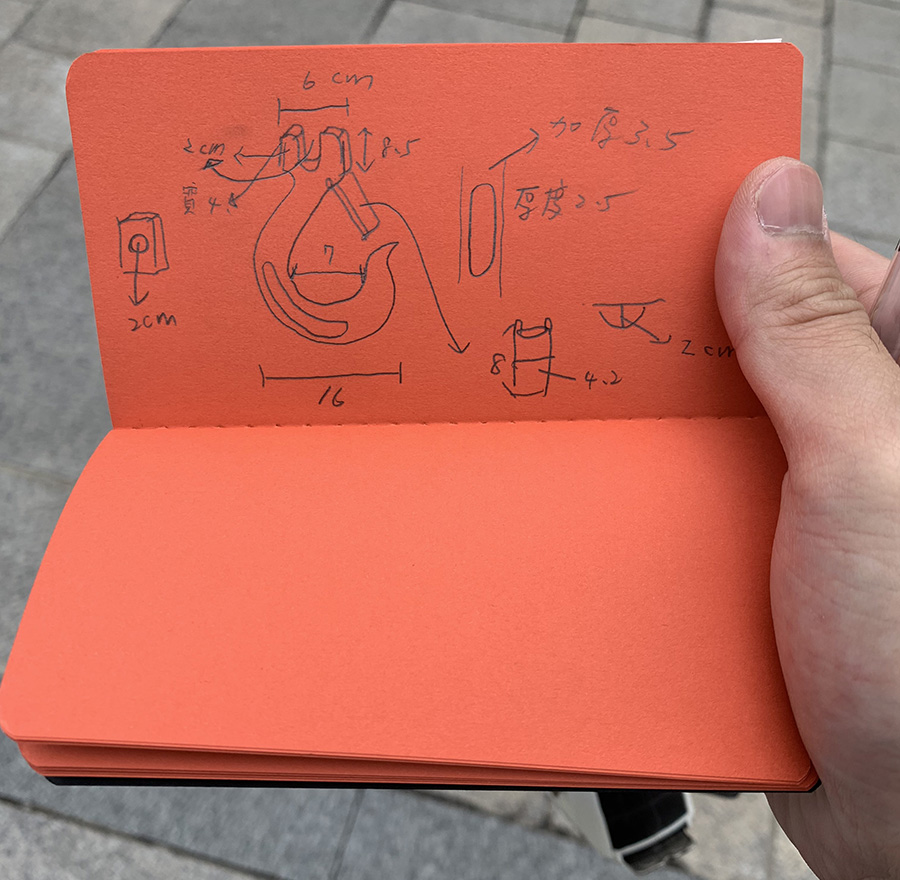

‘포리스트 시티’의 가장 큰 고객은 중국인이다. 중국계 말레이인이 아닌 중국본토에서 온 중국인들이다. 한국인들도 10% 정도 된다고 한다. 이곳에는 국제학교도 많다. 방금 구경한 모델하우스는 더욱 이상하다. 부엌에는 플라스틱 음식 모형에 인조 꽃, 그리고 말레이시아에서 머물며 단 한 번도 본적 없는 수입 토마토 깡통 수프, 이태리 요리책이 펼쳐져 있다. 테이블 장식 또한 굉장히 가식적이다. 테이블엔 묵직한 접시 중 냅킨, 양초와 꽃병이 놓여져있고 물론 포크와 나이트가 함께 세팅되어있다. 더욱더 놀라운 건 ‘포리스트 시티’에선 집을 살 때 모델하우스에 전시된 소파, 티비, 세탁기, 장식장 등 모든 가구를 함께 구매할 수 있다는 사실이다. 이곳으로 이사를 오는 사람들은 각자 간단한 소지품만 챙겨 오면 된다. 번거롭게 가구를 사고 집을 가꾸는 데 노력을 하는 대신 돈만 내면 편하게 모델 하우스 같은 집에 들어가 살게 되는 것이다.

|

|

|

| 조호바루에 건설되는 신도시 모델 하우스 장식 중 |

누군가에 의해 완벽하게 설계된, 완벽하게 장식된 곳에서 모두가 똑같은 삶을 산다고 상상하니 갑자기 소름이 돋았다. 이건 초호화 감옥이 아닌가. 누군가 만들어준 공간에 편하게 몸만 들어가 서 살면 되는 곳, 말로 표현하기 힘든 복잡한 감정이 밀려들었다. 그런데도 이곳에서 살고 싶어 하는 수많은 아시아인이 있다는 사실이 놀랍고 또 씁쓸했다.

‘포리스트 시티’는 말레이시아지만 싱가포르에서 얼마나 가까운지 끊임없이 광고한다. 말레이시아보다 싱가포르가 훨씬 커다랗게 그려진 지도에선 이곳이 싱가포르인지 말레이시아인지 헷갈린다. 또한 ‘포레스트 시티는 싱가포르보다 얼마나 저렴하게 집을 살 수 있는지 끊임없이 광고한다. 도대체 이곳 사람들은 왜 이렇게 싱가포르에 집착할까? 조호바루를 단지 싱가포르에 붙어있는 도시로밖에 말할 수 없는 걸까? 그뿐만 아니라, 이곳엔 국제학교가 있어 아이들 교육에도 적합하다며 아이를 둔 가족들을 유혹한다. 나로선 우스꽝스럽게 느껴지는 수많은 광고를 보며 도대체 이곳 사람들이 생각하는 조호바루의 정체성이 무엇일지 의문이 들었다. 한편으론 아시아인들의 서구를 향한 왜곡된 열망을 적나라하게 보는 듯해 씁쓸함을 감출 수 없었다. 도대체 서구 문명이란 무엇이길래 말레이시아인들에겐 어색한 나이프와 포크, 이태리 요리책과 토마토 캔으로 우스꽝스럽게 집을 장식해야 하는지, 왜 국제학교에 이토록 목을 매는지, 어디에서 어떻게 살아야 하는지, 어떻게 일하고 놀아야 하는지, 무엇이 과연 올바른 가치인지, 수많은 감정이 오고 갔다.

싱가포르가 훨씬 커다랗게 그려진 말레이시아 조호바루 지도

싱가포르가 훨씬 커다랗게 그려진 말레이시아 조호바루 지도

한편 이런 혼란스러운 감정 한가운데서도 이렇게 예쁜 집을 내 취향대로 가꾸고 살면 얼마나 좋을까 상상하는 내 모습도 있었다. 이곳이라면 한국에선 상상할 수 없는 좋은 집을 저렴하게 살 뿐만 아니라 풍요롭고 여유롭게 지낼 수 있으니 마음이 흔들린다. 무엇보다 집 가격이 한국보다 너무나 저렴했고 광고처럼 싱가포르까지 40km, 30분정도면 갈 수 있는 거리가 무척 매력적으로 들렸기 때문이다. 그들이 끊임없이 소리치는 것처럼 싱가폴에서 문화예술을 향유하고 널찍하고 조용한 조호바로에 집을 짓고 사는 상상을 하니 또 그리 나쁘지만은 않았다. 수많은 감정이 휘몰아치는 반나절을 보내고 나니 배가 너무 고팠다. 결국 우리나라의 수제비 같은 미 훈 꾸웨(mee hun kueh)를 허겁지겁 먹고 배탈이 나버렸다.

기이하고 완벽한 인공도시, 내가 느낀 포리스트 시티의 모습이다. 그러나 무턱대고 타박만 하기엔 내 마음 깊은 곳에서 꿈틀거리는 안락한 삶의 욕망을 무의미하게 넘겨버릴 수 없다. 포리스트 시티에서 서구 문명을 향한 아시아인의 욕망을 마주하니 작년 겨울 모로코(Morocco) 북부 물레이 이드레스(Moulay Idris) 에서 만난 한 영국 여인이 떠오른다.

모로코에서 만난 붉은 머리 영국여인

모로코 물레이 이드레스에서 만난 중년의 붉은 머리 영국 여인, 그녀는 모로코를 사랑했다. 그녀는 물레 이드레스가 세상에서 가장 순수하고 아름다운 곳이라 끝없이 찬양했다. 물론 물레 이드레스로 가는 길은 천국이 있다면 이런 곳이 아닐까 하는 생각할 정도로 너무 아름다웠다. 그러나 순수하다니…? 이들의 거칠지만 천진할 정도로 뻔뻔한 모습, 다른 면의 순수함(?)을 이야기 하는 건가?

숙소에서 처음 만난 그녀와 점심을 함께 하기로 하고 카페로 갔다. 그녀는 모로코 남자들만 앉아 있던 카페에서 혼자 나를 기다렸다. 그곳에 있던 유일한 백인 여자이다. 물론 이슬람인이 아닌 그녀가 카페에 가지 못할 이유는 없다. 그러나 이슬람 남자들만 있는 카페에서 담배를 피우며 홀로 앉아 있는 모습이 자연스러워 보이지는 않았다. 이곳의 문화를 존중하지 않는 듯한 느낌이 들었기 때문인지도 모르겠다.

물레이 이드레스로 향하는 길목

물레이 이드레스로 향하는 길목

물레이 이드레스 골목 길

물레이 이드레스 골목 길

그녀는 모로코 사람들이 너무나 순수하며 도시가 자유로운 영혼으로 가득 차 있다고 거듭 말했다. 자신이 조금만 젊었다면 이곳의 남자와 데이트를 했을 거라 아쉬워했다. 하긴 영국에서 짧지 않은 유학 생활을 보내고 여러 유럽인과 작업을 하며 만나 온 그들을 생각하니 그녀의 말이 무슨 말인지 알 것 같다. 난 종종 영국인들의 친절을 퍼포먼스형 친절이라 놀리곤 했다. 사람들 앞에선 맛이 없어도 맛있는 척, 반갑지 않아도 반가운 척, 원하지 않아도 원하는 척, 적어도 겉으로는 그렇게 말한다. 그렇지만 다른 한편엔 이 모든 걸 거추장스러워하는, 다 내려놓고 편하게 지내고 싶지만 그럴 수 없는 사회적 압박감이 있다고 느꼈다. 물론 모든 사회에서 공공예절이란 게 있지만, 특히나 영국에선 사람들과의 관계에서 예의 바르고 유머러스하고 어색하지 않게 끊임없이 대화를 유도하는 사람이어야 된다는 부담이 크게 존재하는 것 같았다.

이런 그들이 모로코에선 완전히 다른 상황에 마주한다. 사람들은 대놓고 보이는 거짓말을 하며 대가를 바란다. 열걸음을 떼기가 무섭게 귀찮을 정도로 정도로 말을 시킨다. 동시에 친절하게 짐을 들어주고 택시 잡는 걸 도와준다. 이국적인 음식이 넘치고 쓰레기는 사방에 널려있다. 당나귀와 사람, 오토바이가 함께 섞여 다닌다. 거리는 거칠고 시끄럽고 온갖 냄새로 진동한다. 그러나 동시에 눈이 부시게 찬란한 자연을 보며 이곳이 순수하고 자유롭다고 느낄지도 모른다. 나 역시 처음엔 거친 모로코 거리가 매우 설렜다.

아름다운 물레이 이드레스 풍경

아름다운 물레이 이드레스 풍경

그녀와 이야기를 나누면 나눌수록 난 답답하고 불편해졌다. 그녀는 모로코가 더 발전되지 않고(그녀의 말에 따르면 망가지지 않고) 이 순수한 풍경을 계속 지켜졌으면 좋겠다고 간절하게 말했다. 왜? 왜 많은 모로코인이 오래된 집을 좀 더 현대적으로 고치면 안되는거지? 왜 더는 항구가 생기면 안 되는 거지? 어린 아이들이 종일 길에 앉아 물건을 팔지 않아도 되고, 더 관광객들에게 처절하리만큼 매달리지 않아도 되는 나라로 변모해야 하는 거 아닌가? 좀 더 좋은 교육을 받고, 좀 더 국제적인 매너를 갖춘 현대화된 모로코는 왜 안 되는 거지? 모로코도 가난을 벗어나고 발전해 나가야 하는 건 당연한 게 아닌가.

그녀는 영국인이지만 프랑스어를 잘 구사하고 유럽의 여러 문화를 즐겨왔다. 깨끗한 집에 살며, 좋은 음식을 먹는다. 적어도 겉으로 보기엔 멋있게 산다. 물론 몇 달씩 일을 안 하고 모로코에서 지내도 될 만큼 여유롭기도 하다. 그녀는 유럽에서 즐길 수 있는 모든 편안한 생활을 누리고 모로코에선 또 유럽과는 다른 순수하고 거친 자유를 맛 보고 싶어 한다. 그녀에게 모로코는 유럽처럼 국제적으로 발전되어서도 안 되고 , 항구에 무역항이 생겨 바다를 망가트려서도 안 되고, 있는 그대로, 지금 이 모습 그대로, 아니 지금보다 더 순수했던 십여년 전으로 돌아가야 한다.

우리는 그녀와 친하게 지내는 모로코 남자가 운영하는 레스토랑에서 평소보다 비싼 가격을 주고 음식을 먹었다. 그녀는 친절한 그들에게 계속 고마워했다. 외로워 보였고 내 마음은 쓸쓸했다. 숙소로 돌아오는 길에는 처음으로 버스를 탔다. 한 시간 여 만에 도착한 버스엔 사람들이 아귀다툼으로 몰려들었다. 난 그들 사이에 껴서 거의 압사당할 뻔했다. 심지어 버스에는 모두가 다 앉아서 갈 수 있을만큼 충분한 공간이 있었다. 왜 이렇게 아수라장이 되어야 하는지, 왜 이렇게 밀쳐야만하고 왜 모든게 어수선해야만 하는지..매일 이렇게 살아가야 한다고 상상하니 가슴이 답답해 터질것 같았다.

물레이 이드레스에서 탄 버스안

물레이 이드레스에서 탄 버스안

“이곳은 ‘문명화’ 되지 않아 순수하네.”

중국을 여행한 프랑스 친구가 농담처럼 했던 말이다.

“우와 여기는 꽤 문명화됐는걸?”

역시 태국을 여행한 영국 친구가 한 말이다. 난 그들이 이런 식으로 식민지배의 당위성을 이야기할 때마다 버럭 화를 냈었다. 그러나 모로코에서 짧지 않은 시간을 보내며 난 이들의 뻔뻔한 거짓말에 지쳤고 아수라장이 된 거리 모습을 보며 ‘문명화’란 단어에 어느 정도 공감하기 시작했다. 이런 내가 잘못된 걸까? 단지 문화 차이인 걸까? 문명, 문명화(Civilization)란 과연 뭘까? 과연 적절한 단어일까? 문명화란 단어를 생각하다 보니 시간은 이제 지난겨울에 다녀온 말레이시아 말라카로 넘어간다.

아름다웠던 물레 이드레스 풍경을 걸으며

아름다웠던 물레 이드레스 풍경을 걸으며

말라카의 식민주의 그림자

말라카에선 길을 걷는 게 즐겁다. 오래된 유럽식 건물에 쓰인 한자가 꽤 이국적이다. 붉은 등 아래를 장만옥이 유유히 걸어오는 상상에 빠진다. 유럽의 뒷골목을 걷는 듯, 차이나타운을 걷는 듯, 그저 길을 걷는 게 즐겁다.

말라카 거리를 걸으며

말라카 거리를 걸으며

붉은 등이 걸린 말라카 거리

붉은 등이 걸린 말라카 거리

말라카를 칭하는 수많은 수식어 중 ‘아시아 최초의 유럽 식민지’라는 말이 계속 맴돌았다. 16세기부터 시작된 포르투갈 침입을 시작으로, 네덜란드, 영국, 그리고 다시 일본까지 400여 년에 이르는 식민역사를 보고 있자니 말로 표현하기 어려운 복잡한 감정이 밀려왔다. 그러나 이 때문에 말라카가 유명한 관광도시가 된 사실은 아이러니하다. 전 세계에서 이 침략의 흔적(?)을 찾아 말라카를 방문한다. 포르투갈, 네덜란드, 영국의 식민통치 시절 유적들은 인기 있는 관광상품이다. 포르투갈인들이 지은 성곽 ‘에이 파모사(A’ Famosa)’와, 세인트 폴 성당, 그리고 네덜란드 광장엔 항상 관광객들로 북적인다. 포르투갈인들이 처음 말라카에 들어오고 나서 그 후에 네덜란드인과 전투를 하고 또 영국인들이 들어와 어떤 일이 일어났고, 마지막으로 일본인들이 들어오고 또 어떤 일이 생겼고…수많은 이야기가 들려온다. 많은 사람이 말라카를 침략한 포르투갈, 네덜란드, 영국, 그리고 일본의 이야기를 할 뿐이다. 이들이 어떤 건축물을 남겼고, 어떤 일을 했고, 말라카가 왜 전략적 요충지일 수밖에 없었는지 이야기한다. 궁금했다. 기나긴 식민 지배를 받는 동안 말레이 사람들의 심정은 어땠을까? 몇 세대를 거쳐 식민 지배를 받는 동안 이들의 삶, 이들의 독립운동 이야기는 찾기 힘들 걸까? 너무 오래전 일이라서 실감이 안 가는 건가? 종교적 관용으로, 혹은 용서의 마음으로 모든걸 잊은 걸까?

포르트갈인들이 지은 성곽 에이 파모사

포르트갈인들이 지은 성곽 에이 파모사

1511년에 지어진 에이 파모사 성 앞에서

1511년에 지어진 에이 파모사 성 앞에서

영국 식민지배 시절 시작된 바바뇨냐(BaBa NyoNya) 문화가 관광상품의 하나로 주목받는 점도 흥미롭다. 뇨냐는 중국인과 결혼한 말레이 여성을 칭하는 말로 중국 남성과 말레이 여성의 결합은 새로운 문화를 만들어 냈다. 중국과 말레이 전통이 오묘하게 결합한 의상, 중국과 말레이 음식이 변형된 뇨냐음식은 매우 인기다. 독립운동가의 박물관은 찾기 힘들지만 바바뇨냐 박물관은 쉽게 찾을 수 있다. 처음엔 중국인 남성과 말레이 여성이 결혼해 만든 문화가 뭐가 그리 특별한 건가? 자연스러운 일 아닌가 의아했다. 그런데 이런 문화가 만들어진 건 영국이 통치하던 시기였기에 가능했다고 한다. 당시에 이슬람이 국교가 아니었기에 말레이 여성이 중국인과 결혼해도 이슬람 전통을 따를 필요가 없었다. 현재 독립된 말레이시아에선 중국 남성이 말레이 여성과 결혼하면 이슬람으로 개종을 해야 한다. 말레이 여성이 이슬람을 포기하는 경우는 있을 수 없기 때문에 종교가 두 인종 간의 결합을 막는 셈이다. 지금 현존하는 바바뇨냐들은 아마 몇십년 후면 사라질지도 모른다. 뇨냐 여성은 말레이 여성이지만 이슬람인이 아니다. 돼지고기가 들어간 뇨냐 음식을 만들고 타이트한 뇨냐 전통 의상을 입는다. 이들의 문화가 앞으로 몇십년 후면 사라질지도 모른다고 하니 아쉬웠다. 아이러니하게 말레이시아는 식민시절에 더 자유롭고 풍요로웠다고 하면 큰 오해일까?

노냐 음식을 팔던 레스토랑

노냐 음식을 팔던 레스토랑

인형사이즈로 만든 뇨냐 의상

인형사이즈로 만든 뇨냐 의상

빠빠라기는 누구일까

말레이시아의 조호바로와 모로코의 물레 이드리스, 그리고 다시 말레이시아 말라카의 이야기를 하다 보니 ‘빠빠라기(하늘을 찢고 온 사람)’라는 단어가 떠올랐다. ‘빠빠라기’는 남태평양 사모아 제도의 투이아비 추장이 유럽을 방문하고 돌아와 원주민들에게 백인 문명에 관해 이야기한 책이다. ‘빠빠라기’는 추장이 만난 백인을 칭한다. 오래전 하늘과 바다가 구분되지 않던 아득한 수평선 너머로부터 흰 돛배를 타고 도착한 백인들이 투이아비 추장에겐 마치 ‘하늘을 찢고 온 사람’처럼 보인 것이다. 그는 서양문명에 대해 경이감을 느꼈다기보다는 오히려 환멸과 분노를 느꼈다.

21세기를 사는 나는 과연 문명에 관해 얼마나 알고 있는 걸까? 사모아 제도의 투이아비 추장처럼 내가 사는 문명에 관해 자신 있게 이야기할 수 있을까? 이번 겨울 조호바로의 포리스트 시티를 둘러보며 아시아인들의 서구사회를 향한 왜곡된 열망이 가득 찬 모습을 마주했다. 거대한 자본으로 포레스트 시티를 사들이고 세계 곳곳에 투자하는 중국인의 모습, 그러나 마냥 비판만 하기엔 내 마음 깊은 곳엔 나 역시 안락한 삶을 원하는 욕망을 숨길 수 없었다. 포리스트 시티의 거대한 자본에서 난 빠빠라기의 모습을 보았다. 모로코 물레이드레스에서 만난 붉은 머리 영국인의 시각에서 바라본 순수 문명이란 무엇인지, 과연 순수한 문명이란 무엇일까 하는 의문이 들었다. 오래전 하늘을 찢고 사모아 섬에 도착한 빠빠라기처럼 모로코가 티 없이 순수하다고 예찬하는 그녀는 어쩌면 모로코인들에게 빠빠라기 일지 모른다. 물론 말레이시아 말라카를 침략한 포르투갈, 네덜란드, 영국인들은 그 시절 말레이인들에겐 빠빠라기였다. 그러나 여전히 식민시대의 흔적이 관광 상품화되어 전 세계 관광객을 맞이하는 말라카엔 그 시절 빠빠라기가 여전히 존재한다. 이처럼 오늘날 우리의 모습을 사모아 섬의 추장 투이아비가 본다면 그의 눈에는 우리가 또 하나의 빠빠라기로 비치지 않을까? 21세기를 살아가는 우리 모두는 서로에게 이미 빠빠라기가 되고 말았다.

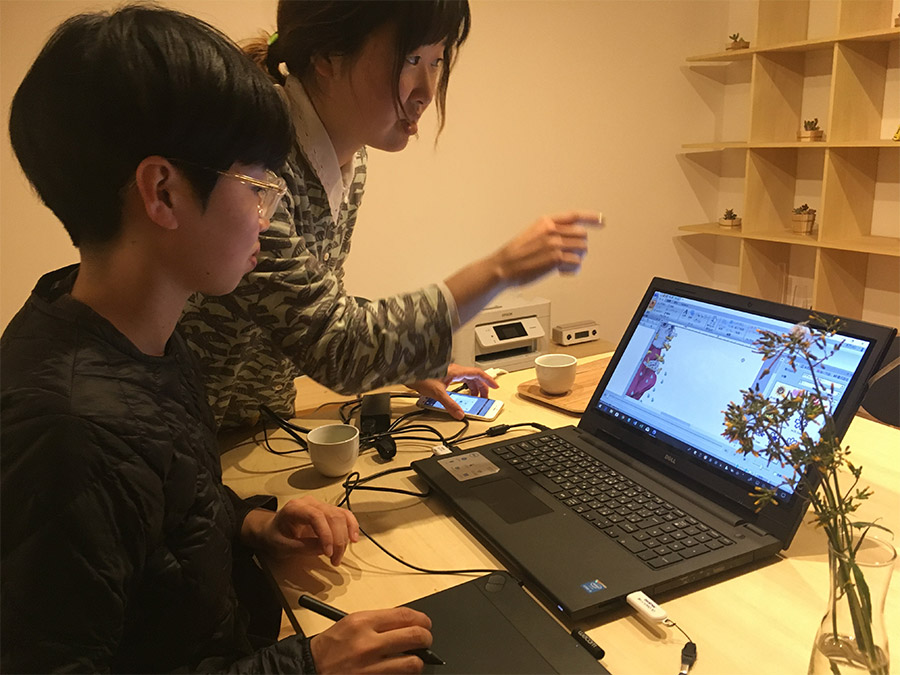

나는 지난 2년간 틈틈이 지구 반바퀴를 둘러보았다. 사하라와 애틀란스 산맥 같은 대자연을 넘나들며 느낀 대자연과 인간의 경계, 이슬람 국가 모로코에서 난생처음 짧지 않은 시간을 보내며 고민한 문명의 경계, 인도네시아 발리와 다민족 국가 말레이시아를 여행하며 느낀 다양한 사람들의 삶의 방식을 통해 아시아인으로 느낀 21세기 문명과 문명화란 무엇인지 질문한다. 변화하는 문명 속에서 살아가는 21세기의 보통 사람의 모습에 관해 다시 한번 생각한다. 이는 곧 21세기 모던 아이덴티티, 그리고 역사적으로 예술가에게 주어진 가장 오래된 질문, 나는 누구인가, 곧 당신은 누구인가에 관한 나의 작업이기도 하다.

‘다른 원주민들이 아무런 생각도 없이 어린아이처럼 그저 감각과 순간 속에서 살고 있을 때 사모아의 추장 투이아비는 맑은 이성의 눈으로 자연과 인간을 그윽이 바라보고 있었다. 선교사를 통해 빠빠라기(백인, 문명인)의 존재를 처음으로 알았고, 성년이 되어 빠빠라기들의 나라를 직접 보고 돌아온 추이아비 추장은 원주민 동포를 향해 그 이상한 나라 이야기를 시작했다’

-<빠빠라기>(투이아비 저) 중에서-

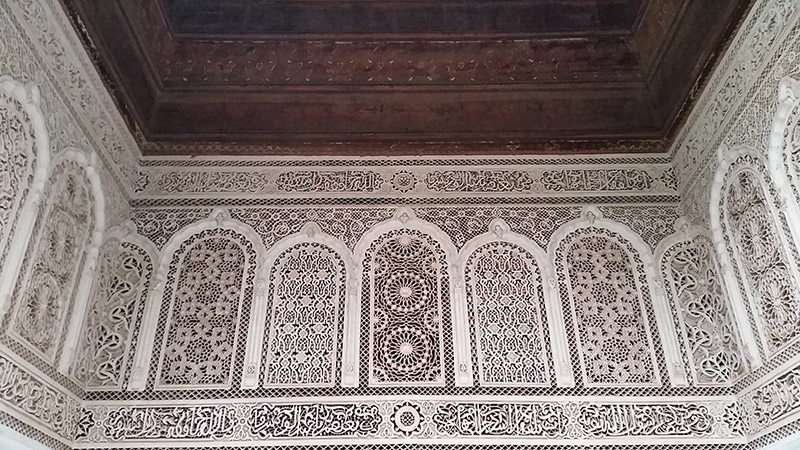

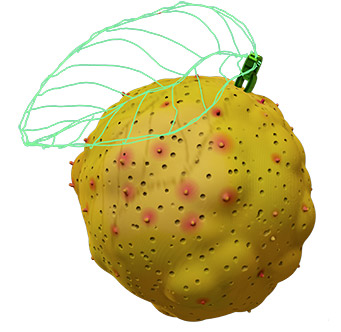

이승연, ‘모로코에서 만난 영국여인의 초상’, 150x150cm, 2018

이승연, ‘모로코에서 만난 영국여인의 초상’, 150x150cm, 2018

모로코에 다녀와서 만든 타피스트리1

그녀의 눈에 가난하고 어지러운 모로코는 순수, 그 자체로 보인다. 그녀는 모로코가 변화 발전하길 원하지 않는다. 그녀는 모로코에 와 제멋대로 행동하는 아기로 변신했다.

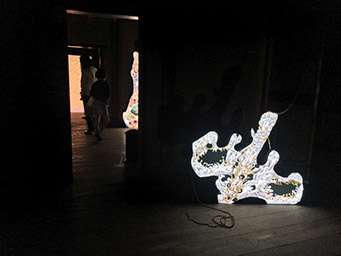

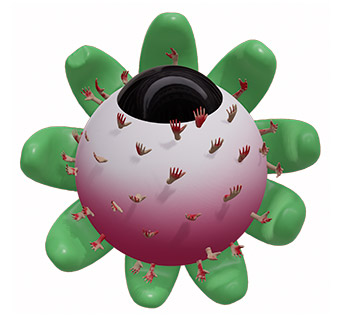

이승연,’놈모의 여왕’,150x150cm, 2018

이승연,’놈모의 여왕’,150x150cm, 2018

모로코에 다녀와 만든 타피스트리 작품2

아프리카의 신 놈모과 유럽여왕이 만났다. 모로코 어느 집에서나 볼 수 있는 위성 안테나는 유럽을 향한다. 아프리카는 뒤처졌고 유럽은 앞섰을까? 놈모는 아프리카의 도곤족에 등장하는 우주에서 온 신이다.

글/ 이승연

사진/ 저기요 스튜디오

이승연(Seung youn LEE)

고대사와 신화, 또는 상상의 극한을 보여 주는 기이하고 신기한 이야기를 좋아한다. ‘고대’라는 재료를 갖고 미래를 얘기한다. 최근에는 물리학과 글쓰기에 관심이 많다. 드로잉을 기반으로 철과 나무, 패브릭, 영상 등 다양한 매체를 사용해 작업한다. 2012년에서 2017년까지 영국인 알렉산더와 ‘더 바이트 백 무브먼트’ 아티스트 듀오로 활동했다. 당시의 신화적·종교적·사회적 관심은 개인작업까지 꾸준히 이어진다. 영국 서머싯 하우스, 국립 광주 아시아 문화전당, 문화역서울 284, 영은 미술관, 켄 파운데이션, 베를린 ZK/U, 등지에서 작품을 선보였다. 구석기 시대의 동굴 벽화처럼 영원히 남을 작업을 꿈꾼다.

페이스북: (바로가기 ▶)