옛사랑의 기억으로 떠올리는 인천이야기

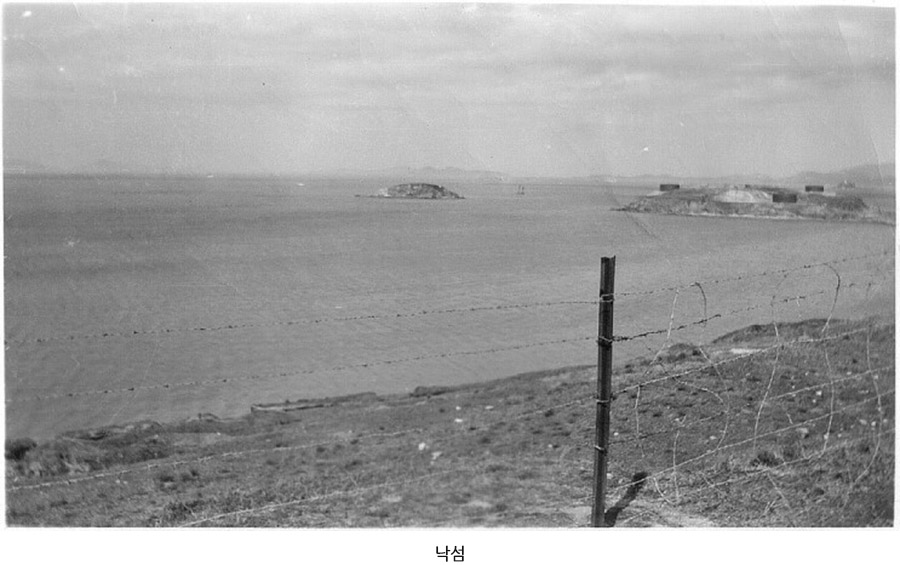

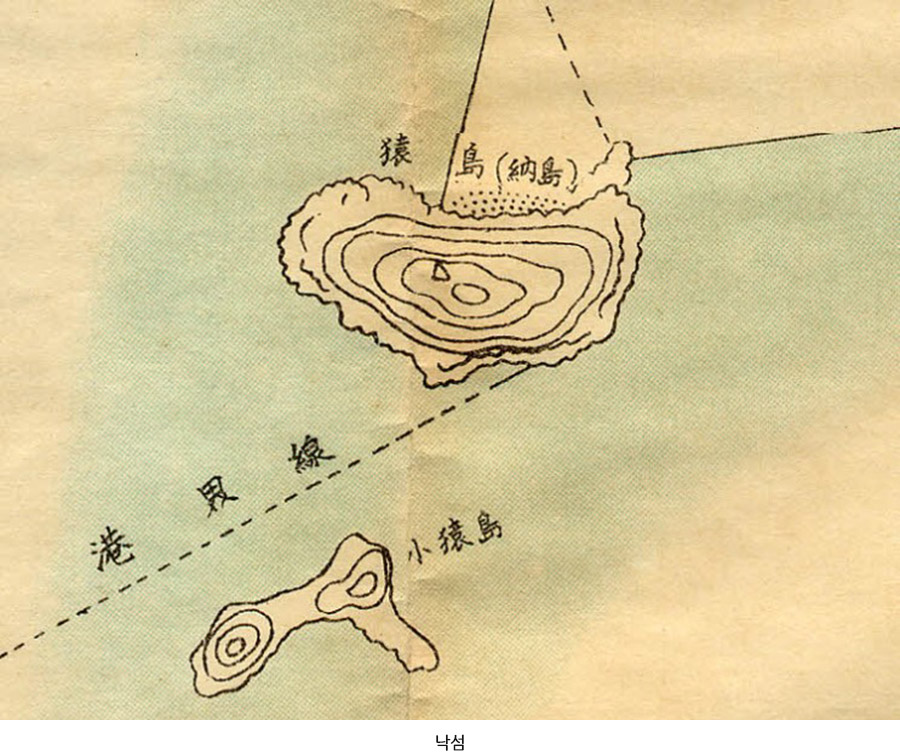

낙섬과 경인선 기차역

모든 기억은 개인적이며 재현될 수도 없다. 기억이란 것은 그 기억을 갖고 있는 개개의 사람이 죽으면 함께 죽는다. … 시간이 흐를수록, 기억한다는 것은 어떤 이야기를 떠올린다는 것이 아니라 어떤 사진을 불러낼 수 있는 것이 되어버렸다.

– 수전 손택, <타인의 고통>

흔히 인천에 정체성이 없다고 말합니다. 인천의 정체성이 없다는 것은 곧 ‘인천’이라는 단어를 들었을 때 떠오르는 표상, 이미지가 없다는 것을 의미합니다. 과연 인천을 표상하는 이미지가 없다는 이유만으로 인천의 정체성이 없다고 말할 수 있을까요? 정말 인천은 정체성도 지역성도 없는 도시일까요?

이미지로 포착하지 못한 과거는 개개인의 기억 속에 남아 있습니다. 인천의 과거를 기억하는 개개인이 사라지기 전에, 그들의 기억을 꺼내 기록하는 작업이 필요합니다. 인천문화통신 3.0에서는 기획연재를 통해 인천의 과거에 대한 기억, 이야기를 수집하고 기록하여 인천의 ‘이야기첩’을 만들어 봅니다.

“달빛 밝은 고요한 바다로 오세요.”

지금은 다 메꿔버려서 없어졌지만, 나 어렸을 때는 용현동 쪽에 낙섬이 있었거든. 뭍에서 낙섬까지 둑을 쌓아놨는데, 끝이 까마득하게 보일 정도로 둑이 길었어. 둑 왼쪽으로는 꽃도 있고, 나물도 있고, 짠 물 먹고 자라는 식물들이 잔뜩 있었고, 오른쪽으로는 바닷물이 들어와서 들어가 수영하는 아이들도 있었지. 바닷물이 들어오면 둑 아래로 물이 찰랑찰랑하는데, 거기 송사리도 헤엄쳐 다니고, 밤게, 칡게도 기어 다녔어. 집에서 저녁 먹고 나와서 둑 위에 앉아 있으면 발에 시원한 바닷물이 찰랑거리고 닿는데 그 느낌이 너무 좋은 거야. 여름에는 해가 기니까 해가 뉘엿뉘엿 질 때까지 앉아서 노래도 부르고, 책도 읽었어. “달빛 밝은 고요한 바다로 오세요.”하는 노래. 그 노래를 제일 많이 불렀지.

백합도 엄청나게 많아서 한 번 들어가서 백합을 캐면 한 가득 이고, 지고, 들고 나왔어. 철사로 스-윽 긁으면 째까닥, 하고 걸려. 거기를 파면 백합조개가 나오는 거야. 한번 쓱 긁으면 한번만 째까닥하는 게 아니라 째까닥, 째까닥, 째까닥, 백합이 얼마나 많았는지 몰라. 바위 사이에 불을 떼서 그 자리서 바로 구워먹었지. 백합이 탁 터져서 입을 벌리면 바로 주워 먹기 바빴어. 바지락은 뻘을 먹어서 모래가 지근지근한데, 백합은 그런 게 하나도 없었어.

국민학교 때는 부모님이랑 같이 갔는데, 중학생이 되고 나서는 친구들이랑 놀러 다녔어. 한 번은 교복을 입고 동네 친구들이랑 함께 낙섬에 놀러갔다가 빠져 죽을 뻔한 적이 있어. 조개를 캐러 들어가려면 한참을 걸어 들어가야 했거든. 조개가 있는 안쪽은 하얀 모래사장이었는데, 가는 길은 발이 푹푹 빠져 허리까지 잠기는 뻘이었던 거야. 그 때 뻘에서 건져내 준 친구를 좋아하게 되었었어. 개흙이 교복에 잔뜩 묻어서 나중에 엄마한테 엄청 혼났지.

중학교 때 배구부를 했는데, 서울에 있는 학교에서 우리 배구부를 스카우트해 갔어. 그때는 전철도 생기기 전이라 친구들이랑 같이 기차를 타고 서울로 학교를 다녔어. 매일 아침에 동인천역에 가서 경인선 기차를 타는 거야. 칙-칙, 폭-폭하고 시끄러운 그 기차. 기차타고 학교 다니면서도 재밌던 일들이 되게 많았어.

매일 같은 시간에 학교를 다니니까, 매일 같은 기차에서 옆 학교 3학년 오빠들을 마주치는 거야. 잘 생기고 공부도 잘 하던 오빠들이라 나랑 내 친구들이 좋아했지. 그 때는 여학생, 남학생이 알은 채 하고 떠들면 어른들이 손가락질하면서 욕을 했으니까, 옆에 나란히 서서 슬쩍 뭐 물어보고 소곤소곤 대답하고 그랬어. 하루는 다 같이 학교 가지 말고 서울역에서 내려 놀러갈 궁리를 한 거야. 그 때는 교복이랑 같이 학생 모자를 꼭 써야 했는데, 새 거를 그대로 쓰면 촌스러운 거고 그걸 마구 태우고 긁고 해서 헌 것으로 만들어서 쓰고 그랬어. 우리는 서울이 낯설어서 오빠들 뒤꽁무니만 쫓아다녔어. 동대문 시장에 사람이 너무 많아서 놓칠까 전전긍긍했는데, 사람들 머리 사이로 그 지저분한 모자들이 보여서 그것만 따라다녔지.

언젠가는 친구들이랑 학교 끝나고 동인천역에서 내려 자유공원을 올라가고 있었는데, 누가 막 쫓아오는 거야. 보니까 동인천역에서 구두를 닦고 있던 아이인거야. 근데 그 아이가 내가 팔에 끼고 있던 책 한 권을 탁 채가는 거야. 내 것도 아니고 우리 언니 거였는데. 돌려달라고 쫓아가니까, 그 애가 ‘책을 찾으려면 모일 모시에 공설운동장으로 나와라’ 그러는 거야.

겉모습도 추레하고, 기차역에서 그렇게 구두를 닦고 있던 아이니까, 너무 싫었던 거지. 자기가 공고 다니는 학생이라고 말을 하는데 믿을 수가 있어야지. 어뜩하냐고 걱정을 하고 있으니까, 친구 하나가 공고 다니는 오빠 중에 다들 벌벌 떠는 오빠를 안다고, 그 오빠 이름을 대면서 우리 오빠라고 하면 꼼짝 못 할 거라는 거야. 그래서 마음을 단단히 먹고 공설운동장으로 나갔지. 우리 언니 책은 찾아야하니까. 공설운동장으로 나갔더니, 그 놈이 내 책을 들고 서 있더라고. 그 오빠 이름을 대면서 우리 오빠라고 했더니, 그 아이가 책을 돌려주는 거야. 나도 그 때 되게 못됐었어가지고, 돌아오는 길에 그 아이한테 침을 뱉고 와 버렸어.

그리고 몇 년이 지나서 미스 때였는데, 친구들이랑 동인천역 앞 다방에서 수다를 떨고 있었거든. 근데 저 건너 테이블에 앉은 남자가 나를 계속 쳐다보는 거야. 한참 얘기를 하다가 차를 다 마시고 일어나는데, 그 사람이 얼른 일어나서 나를 붙잡는 거야. 그리고 자기를 모르겠냐고 묻더라고. 자세히 보니까 동인천역에서 구두를 닦던 그 아이인거야.

친구들을 먼저 보내고 둘이 다방에 남아 한참을 떠들었어. 듣고 보니 부모 없이 고학을 하던 학생이었던 거야. 한 해는 학교 다니면서 공부하고, 한 해는 기차역에 나와 구두를 닦으며 돈을 벌었다고, 고등학교 졸업하는 데 8년이 걸렸대. 그 얘기를 듣는데 너무 부끄럽고 미안해서 고개를 푹 숙이고 계속 사과를 했어.

그리고 그 전 얘기로 돌아가서, 내가 왜 좋았는지 그 얘기를 들었어. 내가 매일 동인천역을 가서 통학을 하니까 아침에 학교 갈 때, 저녁에 학교 끝나고 올 때 나를 봤다고 하더라고. 한 번은 내가 통학증을 안 가지고 와서 개찰구에 있는 역무원에게 사정을 하고 애교를 떠는 모습을 봤대. 통학증이 없으면 기차를 못 타는데, 맨날 얼굴을 보니까 역무원도 ‘오늘 하루만 봐준다.’하면서 봐주고 그랬거든. 그렇게 애교를 부리고 친구들이랑 조잘거리며 지나가는 모습이 예뻐 보였다고 하더라고.

근데 이거 이름은 안 나가는 거지? 우리 집에 영감님이 들으면 큰일 나. (그분이랑 결혼하신 거 아니었어요?) 아니, 그때 내가 또 콧대 높이고 튕겨버렸어. 영감님이랑은 선 봐서 결혼한 거야. 이름 나가면 안 돼.

지역특성화 문화예술교육 <어르신들이 들려주는 인천이야기>에서는 ‘사라진 것들, 남겨진 것들’을 주제로, 인천의 60세 이상 어르신 스물 두 분의 이야기를 듣고 연극과 영화로 만드는 수업을 진행하고 있습니다. 수업시간에 오고간 어르신들의 이야기를 바탕으로 ‘인천이야기첩’을 연재합니다. <어르신들이 들려주는 인천이야기>는 인천광역시와 인천문화예술교육지원센터가 주관하며, 한국문화예술교육진흥원과 주안노인문화센터의 협력으로 ‘작업장 봄’이 운영합니다.

글, 인터뷰 및 정리 / 인천문화통신3.0 시민기자 김진아

사진 출처 / 네이버블로그 ‘인천의 어제와 오늘’

네이버블로그 ‘애관(愛觀) 보는 것을 사랑하다’