[큐레이션 콕콕] 명함, 당신 자신과 또 다른 당신의 것

<명함의 뒷면>의 저자 마이크 모리슨 박사는 묻습니다.

“이제까지 쟁취한 모든 경력과 직함, 타이틀을 다 떼어내고 난 후에도 당신은 지금과 같은 모습으로 살아갈 수 있나요? 타이틀을 떼어내면 당신은 당신을 누구라고 말할 수 있겠습니까? 소속이나 직책, 연락처가 적혀 있는 ‘앞면’이 아닌, 당신의 명함 ‘뒷면’에는 무엇이 적혀 있나요?”

명함은 남에게 자신을 알리기 위해 씁니다. 이름을 쓰고, 전화번호와 이메일 주소를 적고, 근무처와 조직을 소개합니다. visiting card, 혹은 business card, 이것이 명함의 일반적인 이름입니다.

우리나라 최초의 현대식 명함은 민영익이 사용한 걸로 추정됩니다. 1883년 민영익은 조선보빙사(지금의 국가 대표 외교사절단) 자격으로 미국을 방문했고, 아서 대통령의 주선으로 6개월간 유럽을 여행했습니다. 이때 영국에서 청나라 공사를 만나 명함을 건넸는데 그 명함이 지금까지 전해집니다. 요즈음 널리 쓰이는 명함과 비슷한 크기에 자신의 필체로 직접 이름을 썼네요.

중국에서는 2000년 전 누군가를 찾아갔다가 그 사람을 만나지 못하면 깎은 대나무나 나무 판에 이름을 적었습니다. 이를 ‘알(謁)’이라고 했는데 명함의 초기 형태로 볼 수 있죠. 주인이 돌아와서 명함을 보고 다시 그 사람을 찾아갔고, 그게 그 시대의 법도였습니다. 그런 명함을 ‘명자(名刺)’라고 했는데 이때의 ‘자(刺)’는 대나무 등을 깎아서 글씨를 새긴다는 뜻입니다. 명, 청 시대에는 종이나 비단에 붓으로 붉은색 글씨를 써서 신분을 밝혔습니다. ‘명첩(名帖)’에 출신 고향, 이름, 감투나 벼슬 등을 적었고, 처음 보는 자리에서 작은 명첩을 건네는 게 당시 학자나 벼슬아치들이 지켜야 할 예의였습니다.

서양에서도 사람을 만나지 못했을 때 카드를 남기는 풍습이 있었습니다. 16세기 중엽 독일에서 이탈리아로 유학을 갔던 학생들이 귀국할 때 가르침을 받은 선생님들에게 인사하러 다니면서, 만나지 못하면 이름을 적은 카드를 남겨뒀다고 하네요.

사람들은 더 좋은 직장, 더 높은 직위에 욕심내지만 최고 권력자의 명함은 단순합니다. 달랑 이름만 적는 경우도 있습니다. 세상에 널리 알려진 사람은 부연 설명이 필요 없기 때문이죠. 김일성의 명함은 이름 석 자, 3음절이 전부입니다. 1972년 5월 북한을 방문했던 고 이후락 중앙정보부장이 김일성에게 받아온 거라고 하네요.

누군가를 처음 만났을 때 교환하는 명함은 작은 종잇조각 이상의 의미를 갖고 있습니다. 이제 명함은 남성의 전유물이 아니고, 직장인의 소품도 아닙니다. 가정주부나 학생도 명함을 사용하면서 명함은 점점 더 다양화, 대중화되고 있습니다.

어떤 사람은 명함에 회사 이름 대신 ‘76650’이란 숫자를 써넣고 다닙니다. 사람들이 무슨 숫자냐고 물으면 “당신이 평생 먹는 밥그릇 숫자”라고 말하여 첫 만남의 긴장을 풉니다. 또 다른 세일즈맨 이야기도 있습니다. 한 주부가 새 가구를 장만하려고 전화번호부를 찾아 몇몇 가구회사에 전화를 했습니다. 세일즈맨들이 달려와 명함을 놓고 갔고 주부는 그 중에서 눈에 띄는 명함을 발견합니다. “제 명함이 귀하에게 저를 기억되게 할 것입니다. 그리고 댁의 남편도 즐겁게 만들어 줄 것입니다. 제 이름은 울프(Wolf) 즉 늑대라고 합니다. 그러나 이름만 늑대이지 성격은 그렇지 않습니다. 감사합니다.” 주부는 폭소를 터뜨렸고 남편 역시 명함을 보고 웃었습니다. 부부는 그 명함의 주인공을 불러 집안의 가구를 새 것으로 바꿨다고 하네요.

죽기 직전, 최후의 뜻을 웅변할 페이지로 명함을 사용한 사람도 있습니다. 구한말 문신 민영환은 1905년, 일제의 을사늑약 강요에 항거하며 자결했습니다. 그는 자신의 명함에 유서를 적었는데 “학문에 힘쓰고 결심육력하여 우리의 자유와 독립을 회복하면 죽은 자가 마땅히 땅속에서 기뻐 웃을 것” 등의 구절이 들어있었다고 하네요.

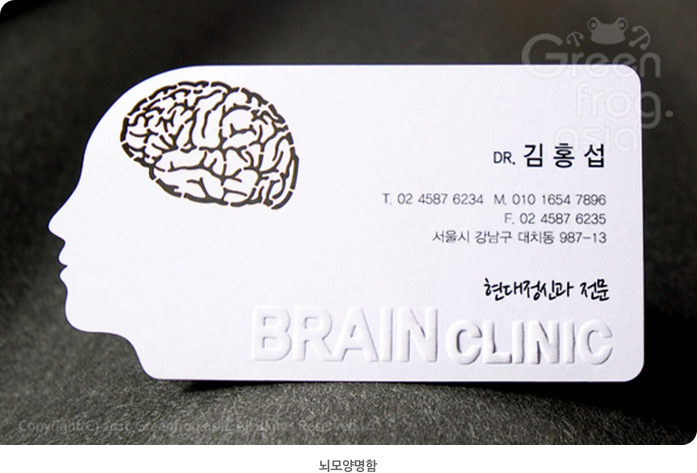

세상에는 독특한 명함이 많습니다. 과자 회사는 먹을 수 있는 명함을 만들고, 자전거 수리점은 임시로 자전거를 수리할 수 있게 플라스틱으로 제작합니다. 요가센터는 구부러진 빨대에 요가자세를 한 여성의 이미지를 넣어 사업을 홍보합니다. 뇌 이미지를 그려 넣은 정신과 전문의 명함도 있네요.

세계의 이상하고 독특한 명함을 감상해보시죠. 기발한 아이디어가 돋보입니다.(자세히보기▶)

아코디언 명함은 앞뒤 2면이 아닌 10면에 취미를 적고, 좋아하는 책 속 구절을 적고, 두고두고 다시 보는 영화를 소개합니다. 마음에 드는 사진이나 그림을 넣어 텍스트만 있는 기존의 명함과 차별화합니다. 어떤 회사에 다니는 것이, 직업적인 타이틀이 정체성의 전부가 아니라면, 다니는 직장은 없지만 하고 싶은 일은 있고, 내세울 학력은 없지만 내세우고 싶은 색깔은 있다면 다른 방식으로 자신을 드러내면 된다고 주장합니다.

“이제까지 쟁취한 모든 경력과 직함, 타이틀을 다 떼어내고 난 후에도 당신은 지금과 같은 모습으로 살아갈 수 있나요? 타이틀을 떼어내면 당신은 당신을 누구라고 말할 수 있겠습니까? 소속이나 직책, 연락처가 적혀 있는 ‘앞면’이 아닌, 당신의 명함 ‘뒷면’에는 무엇이 적혀 있나요?” “이 명함 쓰면 당신이 좀 달라보일 겁니다” (내용 보러가기▶)

대부분의 사람들은 명함을 건네받은 뒤 휴대전화에 이름과 전화번호를 저장하고 버립니다. 종이명함이 사무적이고 낭비라고 말하는 사람도 있죠. 자판을 두드려 문자와 숫자를 입력할 필요도 없이 카메라로 찍기만 하면 자동으로 정보가 입력되는 명함관리 앱도 보편화됐습니다.(페이스북에서 ‘세상에서 가장 재밌는 광고’로 소개된 명함관리 앱 영상. 영상보러가기▶)

아코디언 명함은 시대에 역행합니다. 스마트한 디지털 시대에 한 장도 아니고 몇 겹으로 된 종이명함이라니요.

‘명함도 못 내밀다’라는 표현을 아실 겁니다. 수준이나 정도 차이가 심해 견줄 바가 못 된다는 뜻이죠. “문제를 해결하기 위해 현장 경험이 없는 작자가 왔다가 명함도 못 내밀고 갔다”처럼 쓰입니다. 하지만 아코디언 명함 앞에서 이런 관용구는 어불성설입니다. 거기에는 어떤 것이든 적을 수 있고, 그 메시지가 바로 ‘당신 자신’, ‘또 다른 당신의 것’입니다.

가마쿠라에서 가와바타 야스나리의 묘지에 갔다. 무척 큰 공원묘지였다. 얼마나 많은 사람들이 여기서 영면하고 있는지 모르겠다. 우리는 뜨거운 태양 속에서 조용한 둘레 길을 따라 공원 끝까지 갔다. 가와바타 가족의 묘지 앞에 섰을 때 나는 비밀스러운 디테일을 하나 발견했다. 내 주위 모든 묘비 옆에 석제 명함 상자가 있었다. 이승에 있는 사람들이 저승에 있는 사람을 만나러 올 때 자기 명함을 건네야 했다. 이렇게 아름다운 디테일은 삶과 죽음을 단번에 친밀하게 만든다. 명함 상자의 존재는 산 사람과 죽은 사람이 계속 내왕하는 비밀스러운 권리를 뜻한다고 할 수도 있겠다.

– 위화, <우리는 거대한 차이 속에 살고 있다> 중에서

시대의 흐름도 좋고, 기술의 발전도 환영합니다. 하지만 이승 사람이 저승 사람에게 건네는 명함이 ‘아름다운 디테일’이 되는 것처럼, 우리에게는 조금 다른 수준의 ‘아름다운 스타일’이 필요하지 않을까요?

당신의 뒷면을 보여주세요.

글/ 이재은(뉴스 큐레이터)