시인 유계영

이름: 유계영 (庾桂瑛, Yu Gyeyoung)

출생: 1985. 8. 15.

분야: 문학(시)

인천과의 관계: 인천 출생

작가정보: ygy815@hanmail.net

인스타그램 @ygy815

| <작가의 대표이력> |

|---|

| 2010 월간 『현대문학』 신인추천을 통해 작품 활동 시작 |

| 2015 시집 『온갖 것들의 낮』, 민음사 |

| 2018 시집 『이제는 순수를 말할 수 있을 것 같다』, 현대문학 |

| 2019 《The body is used for life, and the life is engraved on the body》, 코스모40, 인천 |

| 2019 시집 『이런 얘기는 좀 어지러운가』 문학동네 |

| 2021 시집 『지금부터는 나의 입장』, 아침달 |

1. 자신이 생각하는 대표 작품은 무엇이고, 그 이유는?

|

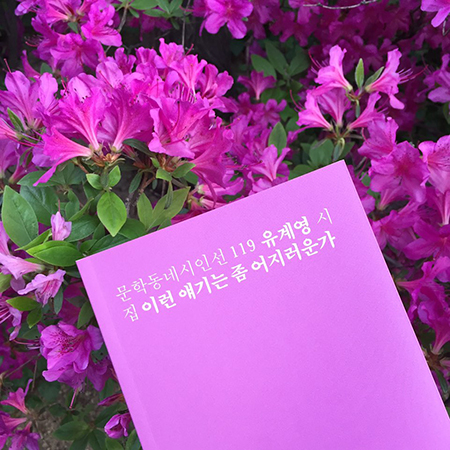

| 유계영,『이런 얘기는 좀 어지러운가』, 문학동네, 2019 (사진: 유계영) |

가장 최근에 쓴 시가 대표 시 아닐까. 새로 한 편 쓸 때마다 나는 다른 상태가 된다. 내가 나 아닌 게 되는 것은 아니지만, 이전 나와는 다른 내가 된다고, 이 정도는 말해도 되겠지. 대표 작품을 스스로 갱신하지 못한다면 안타까운 작가일 것이다. 그렇다고 내가 나의 시 세계를 갱신하는 일에 늘 성공하고 있다는 것은 아니고, 다만 마음이 그러하다는 것. 계속 나아가고 변화하고 그래야만 하기 때문에, 오늘 쓴 시가 나의 대표작이라고 생각해야만 안심할 수 있다. <인천문화통신 3.0>에 이 질문에 관련한 사진을 필수적으로 제출해야 한다는 것이 좀 난감하다. 문학 작품은 사진으로 찍었을 때 모양새가 좋은 장르가 아니다. (SNS에 올리려고 책 표지만 찍고 빈손으로 서점을 빠져나가는 사람들을 모르지 않지만) 휘갈겨 쓴 노트나 꼬질꼬질한 A4 용지를 사진 찍어 보낼 수는 없는 노릇이니. 가장 최근에 펴낸 시집 표지 사진을 보내는 이유가 이러하다.

2. 작품 관련 영감, 계기, 에피소드에 관하여

나는 서커스단의 곡예사가 저글링 하듯이 언어를 던지고 받고 문장을 띄웠다 밀쳤다 하면서 쓴다. 서정적인 메시지나 시적 정황, 소재 같은 것에 기대지 않고, 인간의 의미를 최대한 의심하면서, 언어가 스스로 움직이도록 쓴다. 때때로 불현듯 떠오른 문장으로부터 (튀어나온 못에 코가 걸린 스웨터처럼) 다른 문장들이 줄줄 쏟아질 때도 있다. (정말 아주 가끔이다.)

프랑스 시인 외젠 기유빅(Eugene Guillevic)의 시집을 읽다가 완전히 사로잡힌 적이 있다. 외부와 완벽하게 차단된 질문의 방에 나를 밀어 넣은 이 짧은 시의 전문은 다음과 같다.

“만약 언젠가/ 돌 하나가 너에게 미소 짓는 것을 본다면,/그것을 알리러 가겠니?“

나는 이 질문이 너무나 좋았다. 이 질문에 다 있었다. 사물과 나 사이 비밀이 발생하는 순간이 있었고, 그것을 알렸을 때(표현했을 때) 받게 될 세간의 천치 취급이 있었다. 또 문학적 언어가 발화되는 순간의 팽팽한 결심이 있었다. 이 질문은 나에게 이렇게 묻는 것 같았다. 너는 어떤 시를 쓸 거지?

지하철을 타고 일하러 가다가 문득 3년 전에 읽은 기유빅의 질문에 대답하고 싶었다. 대답할 수 있을 것 같았다. 선 자리에서 20분 만에 대답의 시를 썼다. 나는 이것으로 질문의 방에서 빠져나올 수 있었을까. 아니다, 이제 그 질문의 방이 나의 집과 다름없다.

3. 어떤 시인으로 기억되고 싶은가?

나에 대한 평가야말로 내 소관이 아니라고 생각한다. 그래도 욕심을 내보자면 웃기다는 말을 듣고 싶다. 질문이 이게 아닌 건 아는데, 너무 어려운 질문이다. 사적인 친분 관계에서도, 심지어 시에서도, 웃기고 싶다. (울리거나 때리는 시가 있는데, 그건 내가 할 수 없는 일이다. 웃기는 것도 재능 없기는 마찬가지이지만.) 겸연쩍기 때문에 우회하고 있음을 인정하며 이실직고 하자면, 나는 예술의 본질이 재미와 환기라고 생각한다. 그걸 잘 하고 싶다.

4. 앞으로의 작품 방향과 계획에 대해 말해 달라.

올해에는 첫 산문집이 나온다. 어쩌다 산문 청탁이 들어오면, 도대체 왜 시인에게 산문을 쓰라는 거냐며 나는 쉴새없이 투덜거리는 사람이다. 마감이 지나도록 쓰기 싫어 이를 박박 가는 사람이다. 그러면서도 알아주는 미문가이고 싶어 한다. 누구보다 감각적으로 풍부하며, 개성적 사유가 빛나는 아름다운 문장을 쓰고 싶어 한다. 미문의 욕구는 산문에서 보다 효과적으로 드러낼 수 있으므로, 어쩌면 내가 이토록 산문 쓰기 싫다고 몸부림치는 이유는, 너무나 잘 하고 싶기 때문이다. 등단 이후 십여 년간 난리법석 떨어가며 써 온 산문들이 책으로 묶인다. 산문의 세계에서 쭈뼛거리다가 울적하게 돌아와, 시를 써야지. 계속되는 왕복 운동이 될 것이다.

5. 예술적 영감을 주는 인천의 장소 또는 공간은?

|

| 인천대공원 (사진: 유계영) |

나는 인천에서 태어나 30년간 단 한 번의 이사도 없이 살았다. 딱 한 번 행해진 이사 또한 살던 곳으로부터 5분 떨어진 곳으로 간 게 전부다. 사정이 이렇다는 것은 내가 인천에 대해 잘 모른다는 뜻이다. 바닷가에 사는 사람이 파도 소리를 의식하지 못하는 것처럼. 인천은 나에게 예술적 영감을 받을 수 있는, 개별화된 장소가 아니라, 집 앞 슈퍼마켓, 그 옆 청과상, BYC 사거리, 반장네 203동, 부반장네 308동, 상습 정체구간 장수IC 같은 느낌이다. 하지만 자전거를 타고 15분쯤 가면 인천대공원이 있다는 사실은 큰 기쁨이었다. 이사를 가지 않고 같은 동네에서 거의 평생을 살았기 때문에, 초중고교 시절의 봄 소풍과 가을 소풍은 십중팔구 인천대공원이었음에도, 나는 그곳을 좋아했다. 그곳의 숲을 좋아했다. 다 크고 나서도 가끔 마감을 하다 시가 안 풀리면 새벽 두세 시쯤 슬그머니 찾아가는 곳이었다. (지금은 아마 야간 출입이 통제될 것이다.) 끝의 끝까지 펼쳐진 길을 따라 자전거를 타고 달리면, 가끔 야생동물 울음소리가 자연과의 동질감을 일깨워주었다. 그러다 이따금 사람을 마주치기라도 하면 심장이 얼어붙는 것 같았다. 자연에 속하고 사람에 떨어져 나올 수 있었다. 아무도 없는 캄캄한 대공원에서 나는 황홀하고 자유롭고 겁에 질렸다. 감각을 상기하려 애쓸 필요가 없었다. 어둠과 빛과 소리와 온도가 마구 달려들고 온통 쏟아지고 흠뻑 끼얹히기 때문에. 그러나 나는 지금 인천에 살지 않는다. 그토록 과묵하고 새카만 숲이, 가도 가도 끝이 없는 커다란 공원이 주변에 없다는 사실만큼은 많이 서운하다. 이제 무엇이 나에게 말해줄 것인가. 너는 이렇게 작다고. 나무가 더 크다고. 호수가 더 넓다고.