우리가 가지고 있는 ‘기억’은 과연 얼마나 믿을 수 있을까?

동인천 신포동 다락소극장에서 올해로 11주년을 맞이한 인천 창작전문 극단 MIR레퍼토리(이하 미르)에서 신작 <기억의 방>을 공연한다는 소식에 공연 첫째 날에 소극장에 다녀왔다. 인천을 소재지로 활동하는 극단 미르는 2007년에 창단하여 현재까지 꾸준히 활동을 하고 있다. 특히 ‘예술로서의 연극’, ‘살아있는 연기’, ‘인간 영혼의 진보’를 목표로, 창작극 개발과 함께 고전의 레퍼토리화에 힘쓰고 있다. 그래서일까? 극단 미르의 공연은 가볍게 관람하기보다 생각이 더욱더 많아진다. 이번에 보았던 <기억의 방>도 그랬다.

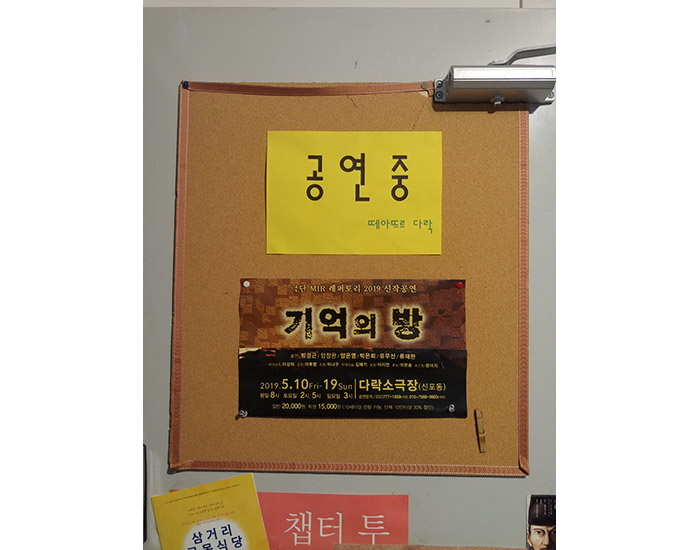

<떼아뜨르 소극장>

<떼아뜨르 소극장>

작년 일본에서 먼저 선보였던 연극 <기억의 방>은 ‘인간의 기억’이라는 소재를 바탕으로 인간과 사회, 더 나아가 인간과 국가 간의 관계를 부조리극 형식으로 표현한 작품이다. 인간의 정체성은 연속성을 가진 기억에서 기인하기에 기억이 한 인간의 정체성에 매우 중요한 의미를 가진다면, 역사는 그 민족, 그 국가의 정체성과 매우 밀접한 관계를 가진다. 미르는 이를 바탕으로 역사적인 사실들과 현재 사회의 모순, 그리고 앞으로 나아가야 할 길 등에 대해 연극적으로 접근했다고 한다.

<기억의방> 무대

<기억의방> 무대

<기억의 방>은 무대 공간의 변화 없이 요양원의 한 병실에서 모든 상황이 벌어진다. 무대의 조명이 켜지자 방 안에는 휠체어를 타고 있는 두 여인이 있다. 두 여인은 움직일 수 없지만, 의사 겸 공무원이라고 칭하는 사람이 자신들을 돌봐주고 있기에 만족하며 삶을 이어간다. 그러던 어느 날, 한 여인이 돌발적인 상황으로 알약을 거르자 그녀의 손이 움직이게 되었다. 그 이후로 그 여인은 의식적으로 약을 먹지 않게 되고 점점 기억이 돌아오면서 이야기가 전개된다.

전체적인 흐름에서, 두 여인이 우리나라의 국민을 대변한다면, 의사겸 공무원이라고 하는 인물은 나라를 통치하는 국가권력이라 생각하게 한다. 하지만 나와 같은 공연을 본 이는 두 여인을 통해 위안부 할머니를 떠올렸다고 한다. 일본에서 공연을 관람하던 또 다른 이는 일본과 한국 두 국가를 생각하였다. 그만큼 각자의 시각과 지식에 따라서 다른 의미를 부여하고 생각하게 만드는 작품이었다.

내가 가장 기억에 남았던 장면은 5장에서 여인들이 절규하는 부분이었다. 5장에서는 여인들이 휠체어에서 일어나 조명을 받으며, 가슴 속에 있는 응어리진 말들을 던져내는데, 마치 전쟁에서 날아오는 총알같이 무겁고 아팠다. 특히 장면이 바뀔 때 흘러나오는 ‘바라아재’ 곡은 음산한 느낌과 함께 무서운 분위기를 더해주는 효과를 주면서 관객들을 먹먹한 감정에서 머물러있도록 했다.

공연이 모두 끝나자, 잠시 동안 여인들의 대사들이 머릿속을 맴돌아서 자리 멍하니 앉아있었다.

“그저 살아있을 뿐, 자신이 누구인지, 과거는 어떠했는지 모두 잊은 채 바보처럼 웃고 있다고 해서 그게 건강한 삶이라 할 수 있을까요?” -여인 1

“다수의 행복을 위해 소수가 희생하는 건 어쩔 수 없는 일이라고? 천만에! 다수의 행복을 위해 결정하더라도 소수의 아픔을 이해하고 돌보는 세상이 진정 좋은 세상이야.” -여인 2

<기억의 방>공연 연상

국가로 인해 희생된 사람들, 또는 국가가 지켜주지 못한 사람들, 그리고 그들을 떠나보내고 남겨진 사람들, 누구 하나 잘못한 것 없이 상처를 입고 받은 사람들이 끔찍한 기억에서 괴로워할 때 단지 기억을 지우고, 돌봐주는 것이 국가가 할 일이 아니라 사람들의 삶을 더 나은 방향으로 이끌고 행복한 기억으로 채워나가는 것이 국가의 할 일이 아닐까? 다만, 국가가 올바른 방향으로 갈 수 있게끔, 국민들은 국가가 주는 ‘편안함’이라는 알약을 거부하고, 늘 온전한 기억을 잃지 않기 위해 노력해야 할 것이다.

<기억의 방>의 부재로 밑에 이런 문구가 적혀있다.

‘당신의 기억은 얼마나 온전한가? 지금 닫혀 있던 기억의 문이 열린다!’

지금 나의 기억은, 또 우리의 기억은 얼마나 온전할까? 연극을 보고나서, 나는 내 기억에 대해 자꾸만 의심하게 된다.

글 · 사진 / 김지연 시민기자단

영상 / 장유하 시민기자단